レプリカブームの呪縛だった「GPマシンと同じ!」

300km/hが近づき、前輪へ意識が向いたGPマシン

1980年~1983年といえば、スポーツバイクはレプリカブームがはじまったばかり。世界GPの最高峰クラス、2スト500ccでヤマハのケニー・ロバーツ、スズキはフランコ・ウンチーニ、そしてホンダのフレディ・スペンサーが最新マシンで乱舞、2スト復活に成功した火付け役のヤマハRZ250をはじめ、各メーカーはGPマシン直系のテクノロジーを纏ったレプリカ開発に凌ぎを削っていた。

そんな折に、GPマシンにセンセーショナルな真新しいテクノロジーが実装された。16インチと小径化された前輪だ。

トップスピードがいよいよ300km/hの領域へ達しようとしていたのもあり、いかに強力なストッピングパワーを発揮できるかは益々重要になってきた。

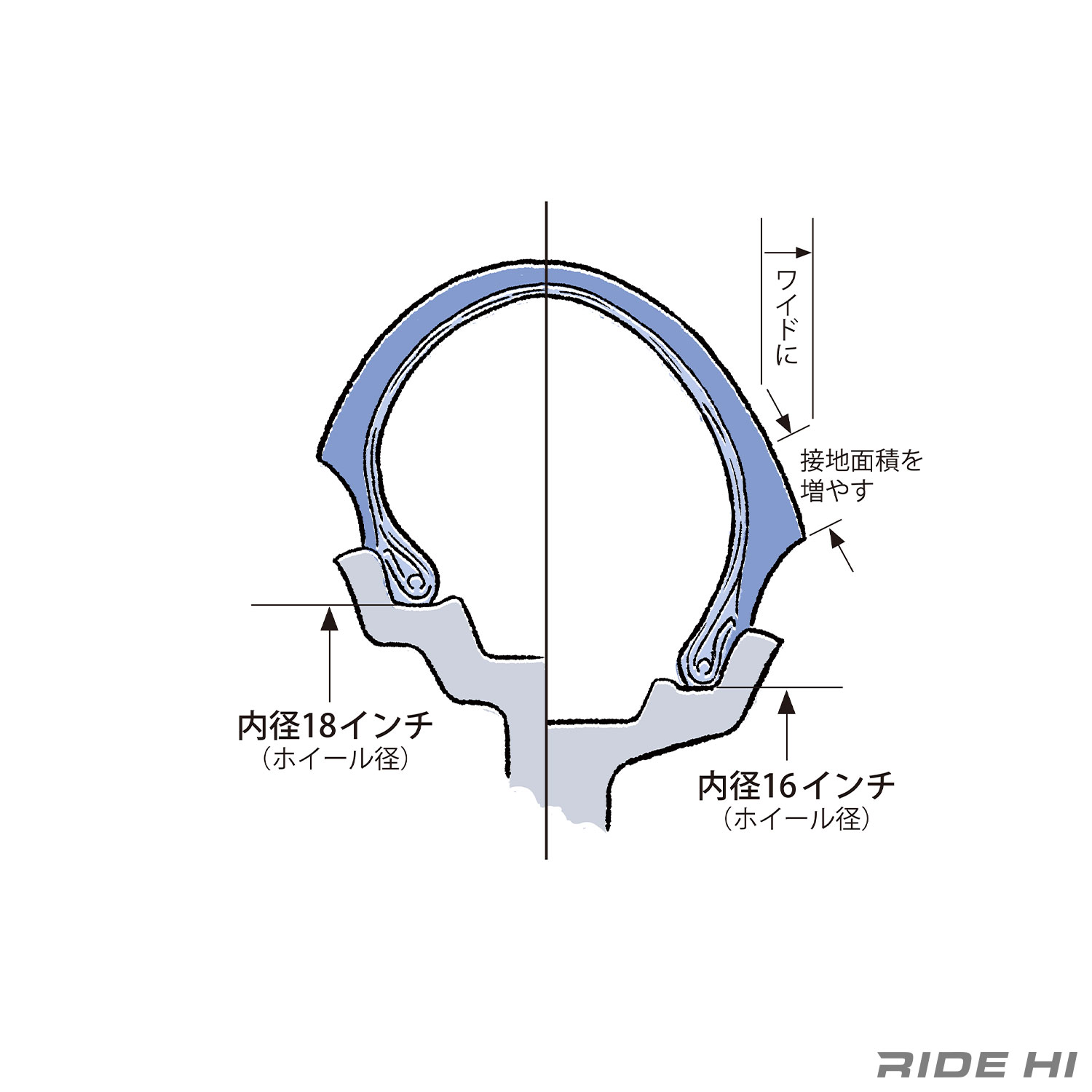

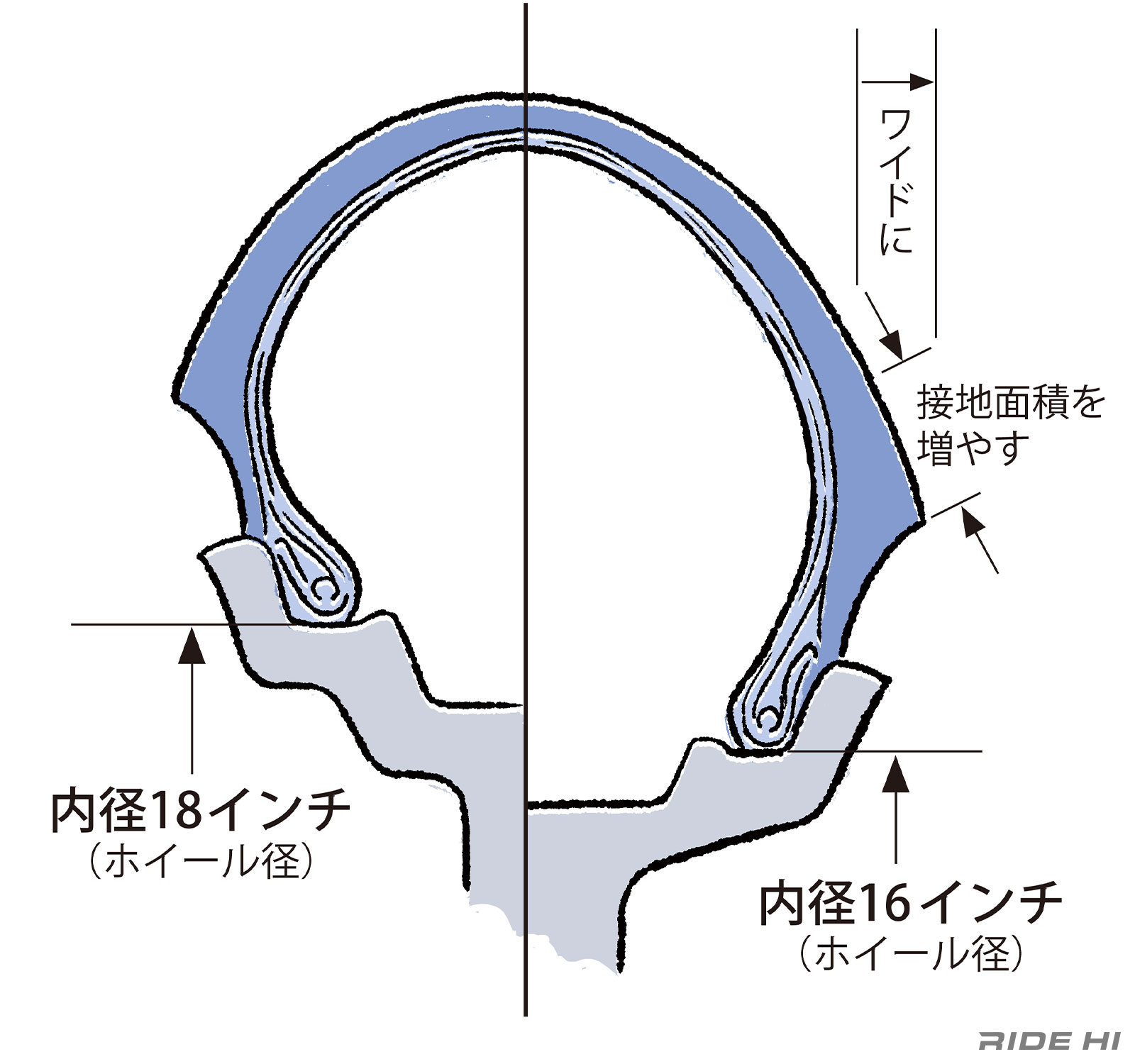

それには強力な制動力にタイヤがスリップしないよう、トレッドの接地面をワイド化するのは当然の流れ。

さらにワイドになっていく後輪に比べ、扱いやすさ優先でナロウなままの前輪に、もっとグリップ力を与えられないか、といったチャレンジがタイヤメーカーと共に開発されたのだ。

その小径化された前輪16インチ、確かにホイールサイズが当時の標準18インチを見慣れた目には目立って小さく見える。

王者ケニー・ロバーツのダートレースで鍛えた高速のまま大きく旋回していくのに対抗して、クイックに小さく曲がって鋭くダッシュするといった戦略イメージも加わって、新しい走りは16インチ!とその斬新さがファンの間を駆け巡った。

モンスターマシン(500ccGPマシンは性能的にビッグマシン扱い)でクイックに曲がるために、リーンの動きに邪魔な前輪のジャイロ(地球ゴマのような慣性モーメント)を抑える効果で16インチが採用された、一般的にはそう信じられていたのだ。

実際には同じタイヤ外径でワイド化すると、必然でホイールが小径化していた

しかし実は前輪16インチ、リーンの鋭さや軽快性を狙ったものではなかった。

狙いはふたつ、ハードブレーキングで路面をガッチリ掴むためにトレッド幅をワイドに、そしてもうひとつはより深いバンク角で路面との接地面が増えるよう、ショルダーと呼ばれるトレッドの縁をさらに延長することだった。

説明イラストをご覧になればおわかりのように、同じ外径のタイヤでトレッドを幅広く、そして旋回グリップを高めるためショルダー部分を延長すると、サイドウォール部分からホイールに嵌めるビード部分は、たとえば同じ18インチのホイール内径よりかなり内側になってしまい、当時だと内径16インチに収まる仕様となったのだ。

ちなみに説明イラストでは18インチタイヤと16インチタイヤで外径を同じにしているが、まったく同一ではなかったにせよ、それほどの違いはなかった。

なぜなら前輪のジャイロとフォークのキャスター角やトレール量との関係は、長い歴史の積み重ねで、このくらいの外径がもっともバランス良いのをタイヤメーカーは熟知していたからだ。

そう理解してから、当時のスーパースポーツで前輪16インチを採用したモデルをよく見てみると、ビッグバイクはこぞってその前輪が太く見える。

これだけタイヤボリュームが大きくなると、装着するホイールのリム幅もワイド、つまり小径でもホイールは決して軽くなく、全体にジャイロの影響もあってリーンの鋭さや軽快感に直結する効果はなかったというのが正直なトコロ。

もちろん狙いからいってそれで正解なのだが、一部でこの謳い文句が独り歩きした機種も開発され、何と前輪16インチをワイドでもなくタイヤボリュームもナロウなプロファイルの比率のまま、まさに外径から小径化したレプリカも登場していた。

そうしたモデルは、確かに軽快で鋭いハンドリングだったが、ヘアピンなど速度が落ちるコーナーで、前輪のジャイロ効果を急に失いフロントが内側へ切れ込む不安感に陥りがちで、長続きせず消えていく運命にあった。

前輪にそこまでのボリュームは要らない……その結果の17インチ

レースではハードブレーキングや攻めたコーナリングで一定のメリットが評価されていたが、様々なコースで闘うシリーズ戦では、前輪としてあるアベレージ以上に性能がある安定感のほうを優先され、18インチの従順な扱いやすさにトレッドをやや拡大した、ワイドではない17インチが開発され、ちょうど良いサイズとして瞬く間にほとんどのライダーに支持され、16インチは2~3シーズンで消滅していった。

中でも決定的だったのは、雨となると16インチの形状からくる特性が却って不安定さを助長するので、レインタイヤは18インチに交換(急遽交換だとフェンダーとかは間に合わない)するなど、不便さも16インチを嫌う要因ともなっていた。

スーパースポーツではレースのように極端な評価はなかったにせよ、やはり安定(安心)して扱える17インチが登場すると、マイナーチェンジのタイミングでサイズ変更するモデルが続出、センセーショナルだった前輪16インチ時代は終わりを告げたのだった。

NS500(1982)

ハードブレーキングとコーナリングの限界を高める目的で、ワイド化を続けた後輪に対し、長い間サイズがほとんど変わらなかった前輪がついにワイドでボリュームアップされた。代表的だったホンダ初の2スト3気筒GPマシンNS500。YZR500の18インチと比較すると一気に太くなったのがわかる

YZR500(1983)

1980年代初頭はまだ18インチ全盛。YZR500を駆るケニー・ロバーツとNS500のフレディ・スペンサーによる歴史に残る死闘が展開された当時のマシン。前輪18インチは16インチと比べると細くて大径だ。18インチも1960年代に19インチから小径化され20年以上も前輪のサイズは変化しなかった。YZR500もバランスの良さで小径化には消極的で、16インチはもっとも遅れてレースに投入した

VF750F(1982)

ホンダが全面戦争を仕掛けた1980年代に入るや、いきなり斬新なV4エンジン、そして世界GPで使われはじめたばかりの前輪16インチ採用と、新しさに満ち溢れていた

VT250F(1982)

ホンダはファン層が圧倒的に多い250ccクラスにも、何と10,000rpm以上も回る超高回転型Vツインと前輪16インチを投入して全面戦争に突入

RZV500R(1984)

2スト並列2気筒をギヤ連結したV4のRZV500R。レースでは16インチに消極的でも市販車は最先端16インチを採用していた

GPZ900R(1984)

国産最後の水冷化で勝負に出たカワサキNinja900も前輪は当然の最新16インチ

RG500Γ(1985)

スズキは世界GPで前輪16インチ化の急先鋒だった。市販車ではそのGPマシンと同じスクエア4という気筒配列のRG500はその名もワークスマシンと同じΓ(ガンマ)を冠していた。もちろん前輪16インチ

FZ750(1985)

大型スポーツではレプリカに消極的だったヤマハも、新世代ジェネシスエンジンで戦列への参加宣言、前輪もワイドな16インチが目立つ