その道のプロが「趣味性」に熱き思いを込める真剣さがホンダのDNA!

ホンダは1962年、世界GP挑戦のカテゴリーを50ccにまで拡げチャレンジを開始。

小排気量エンジンほど、爆発回数が2倍の2ストロークが優位……そんな常識クソ喰らえとホンダは2ストの2倍の高回転まで回すマシンで対抗してみせたのだ。

その4ストロークでも成功を収めたスーパーカブ。

その勢いに乗ってGPマシンRC110が初挑戦したこの年、ほぼレプリカの市販レーサーを発表、さらには公道仕様も加わり「カブレーシングCR110」として発売したのだ。

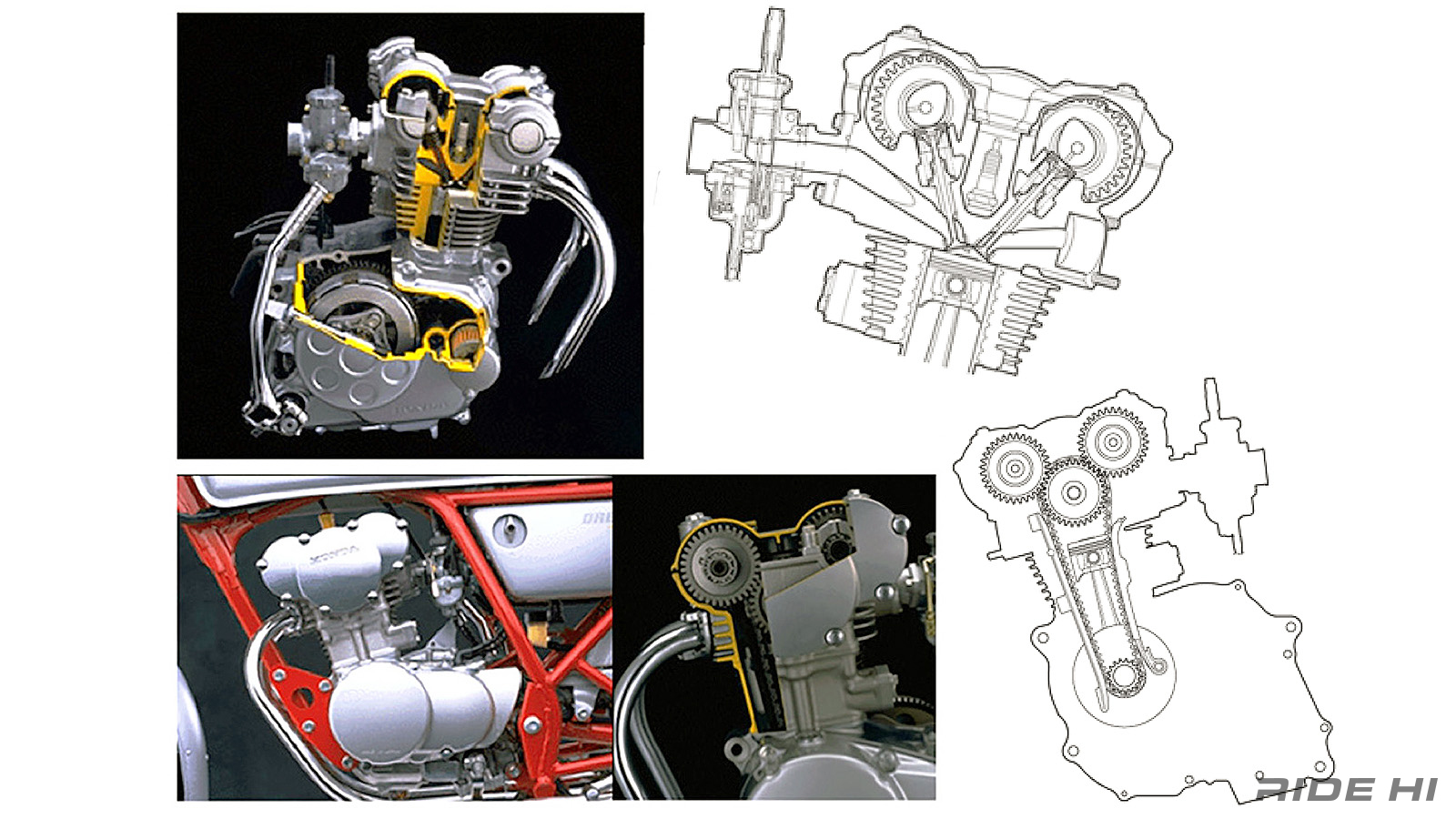

DOHCの2本のカムシャフトはギヤ駆動。それを象徴する大きな丸いカムカバーにファンは痺れ、まだ市販スポーツが採用していないパイプフレームと、お金に糸目をつけないワークスマシンをそのまま少量生産してコストを下げる、海外メーカーではそんな例は少なくなかったが、日本でそれが行われようとは日本で思われていなかった時代だ。

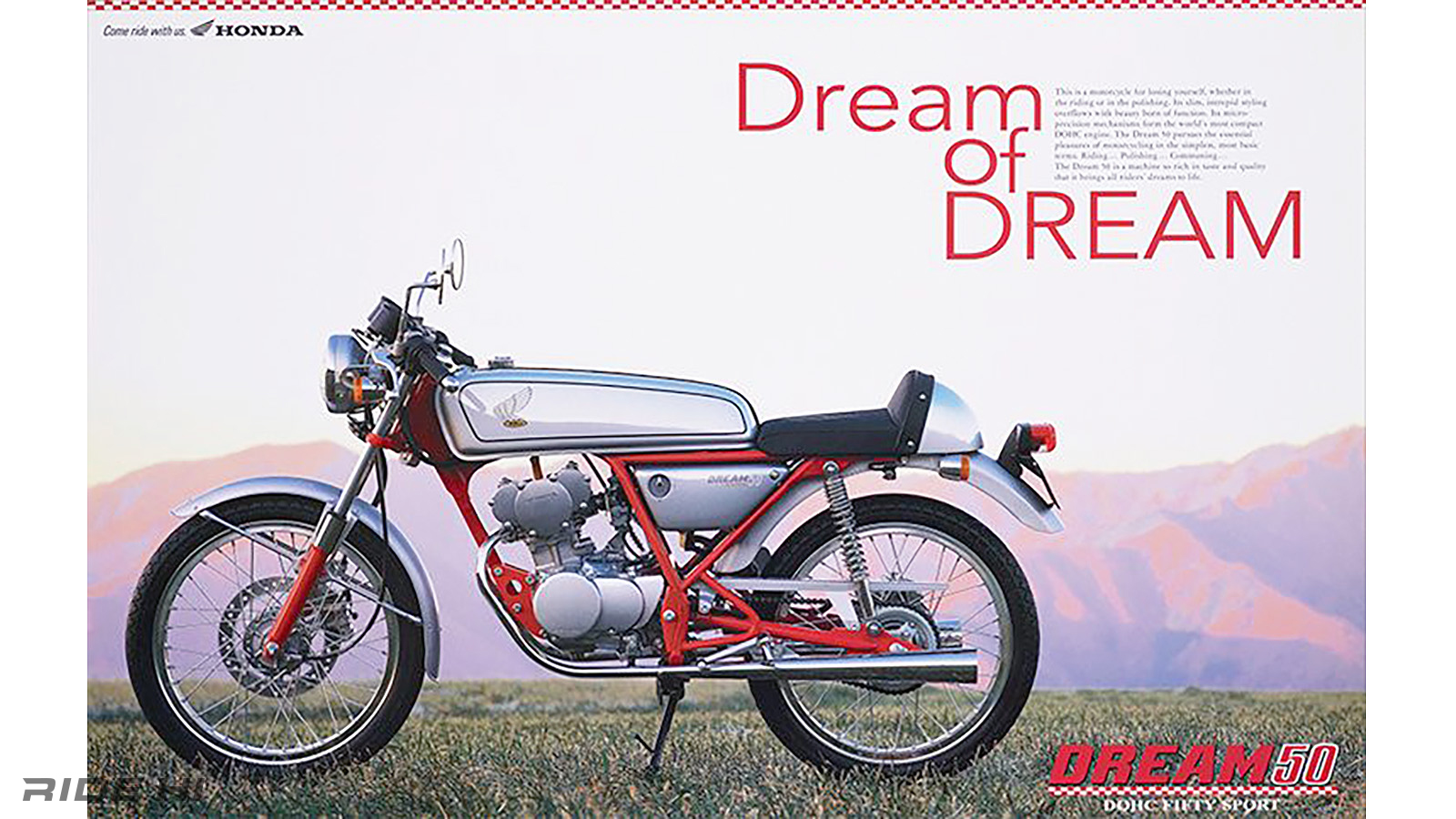

そんな途方もない時代の「夢」の再演を披露したのが1995年の第31回東京モーターショー。

あのカブレーシングCR110を彷彿とさせる「ドリーム50」を参考出品。

’60年代に思いを馳せる40代から50代の大人たちを震撼とさせたのだ。

どこから見てもあのカブレーシングCR110にしか見えない凝ったつくりに、多くのファンが発売を熱望した。

そして遂に世界最小となる50ccのDOHCで4バルブの単気筒、ツイン・メガホンマフラーという、まさに大人の夢をかなえたマシンとして1997年から発売されたのだ。

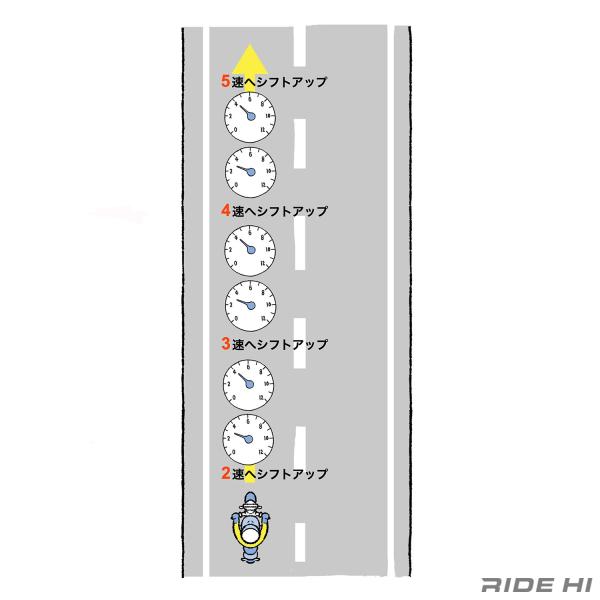

因みにボア×ストロークは、40.0×39.6mmの49cc、最高出力は5.6PS@10,500rpm、車重は81k。

因みに往年カブレーシングCR110は、40.4×39mmで49,99cc、レース仕様だと8.5PS@13,500rpmで車重は61kg、ミッションもドリーム50が5速なのに対し何と8速だった。

デザインもまさにCR110イメージの継承そのもの。

エンジンはホンダのワークスマシンで必須のカムギヤトレーンを象徴する、DOHCカムカバーを大径化したフォルム。

さすがにすべてギヤで繋ぐと諸々をクリアしにくいため、シリンダーヘッドまではチェーン駆動で、そこから吸気と排気のカムシャフトをギヤトレーンで駆動。

そんなドリーム50は当時の価格で税抜き32万9千円だった。

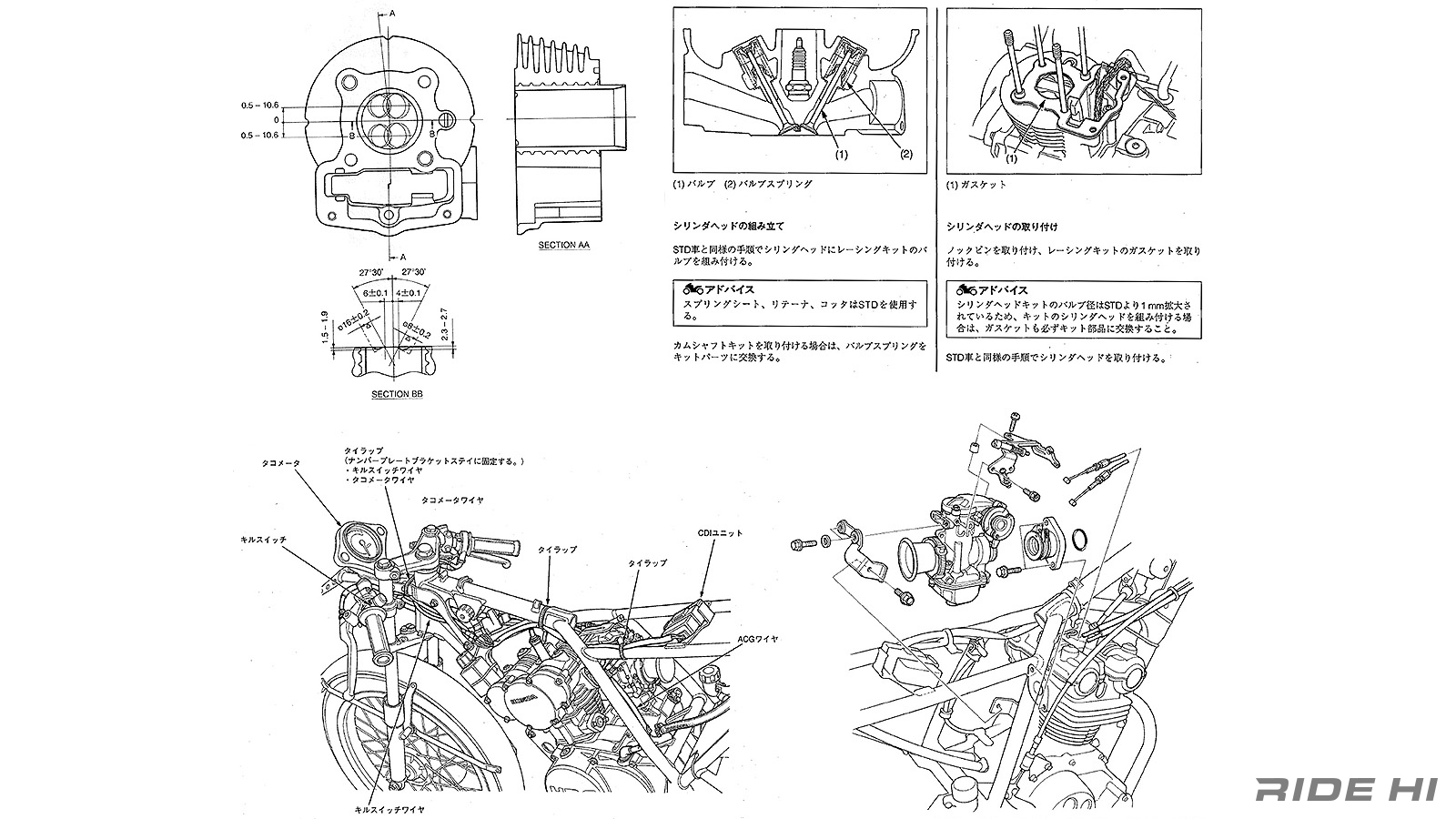

そしてさらにファンを驚喜させたのが、その後に用意されたキットパーツ。

DOHCのバルブの逃げをシリンダー側にも削り込むなど、それはシロウトの範疇を遥かに超えた本格チューンキット。

レース用CRキャブレターからミッション組み替えに至るまで、趣味のサンデーメカニックの手に負える内容ではない。

そんな途方もないコトをやらせてしまうのは、まさにホンダ・エンジニアに受け継がれたDNA、そうというほかないの展開がドリーム50にはみられた。

そんなメーカーであり続けるのを、多くのファンが願ってやまないのを、現在のホンダ・エンジニアから経営陣にぜひ意識し続けて欲しいと思う。