’80年代、スポーツバイクファンは2ストで乱舞した

バイク歴30年以上なら、2スト全盛のレプリカ時代には並々ならぬ思い入れがあるはず。

若者でも買える250ccスポーツが、すべてのバイクの中で最速という大革命が起きたからだ。

いまではほぼ姿を消した2スト(2ストロークエンジン)は、一般的な4ストロークが燃焼室に機械的に開閉するバルブがあって、吸気/圧縮で1往復、爆発/排気で1往復のクランク2回転で1行程なのに対し、2ストは燃焼室にバルブを持たないシンプルな構造でクランク1回転で1行程という大きな違いがある。

この毎回爆発で出力が稼ぎやすい特性から、50ccから125ccなど小排気量エンジンでは圧倒的に優位。日本のバイク創成期だった1960年代まで、唯一ホンダ車を除き250cc以下はすべて2ストだった。

1960年代後半にヤマハYDS3、スズキT20、カワサキA1など日本製2スト250ccは、英国トライアンフやBSAなど超一流650ccスポーツモデルと肩を並べるトップスピードと、緻密で美しいクオリティで世界のスポーツバイクマーケットを席巻していた。

ただガソリンと空気で噴霧状態になった吸気がクランク回転部分に触れるので、吸気にオイルを圧送するため燃焼室で一緒に燃えて排気に白煙や臭いがつきやすい。

これに1970年からアメリカで始まった厳しい排気ガス規制も加わって、1975年にはEPA(環境保護庁)によって2ストロークが性能を一気にダウンせざるを得ない大ピンチに陥ったのだ。

もう2ストは要らない、

排気ガス規制に対応したバイクは終焉をイメージさせた

1976年、ヤマハは250ccから350ccが人気の中心へと移ったのを機に、人気だったRD350を排気ガス規制への対応を前提に排気量をアップしたRD400がデビュー、しかし徐々に厳しくなる規制に伴って年々性能というかスポーティなフィーリングがスポイルされていった。

きわめつけが1979年型。シリンダーヘッドがカーバーで覆われ、走行風をラム圧にして冷却性能を高めた(つまりパワーアップしたイメージ)RD400は、既にスポーツとしての熱い刺激が皆無とそっぽを向かれ「2ストは終わった」と烙印を押される始末だった。

ヤマハは既に1970年から4スト650ccのXS-1をはじめ、750cc、500ccとそのレンジを拡げていたが、1977年にはXS250/360でポピュラーなスポーツバイクの4スト化にも手を付けていた。

しかし血気盛んな頃の2スト250ccを知るヤマハのエンジニアたちは、あの胸のすくような2次曲線的な加速フィーリングは、4ストには絶対に出せない、もう一度ファンが待ち望んでいるに違いないヤマハらしさをアピールする2ストスポーツをつくろう!と、ありったけの技術と情熱を注いだプロジェクトがスタートしていたのだ。

これってホントに市販車?ヤマハファンならずとも衝撃を受けたRZ250のデビュー!

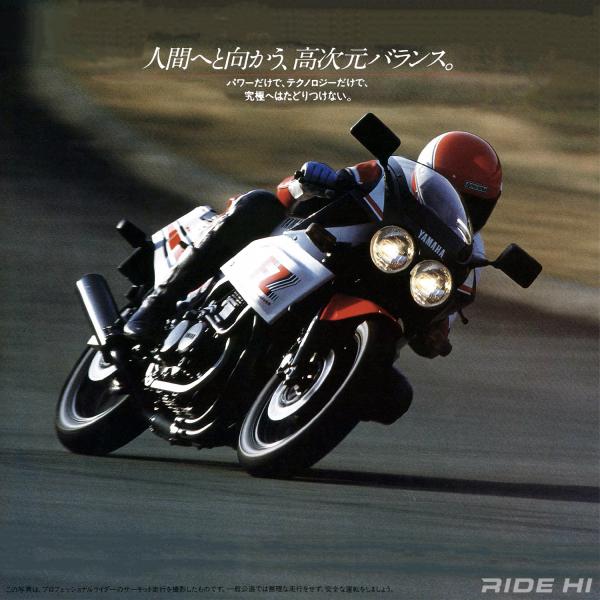

1979年9月のパリショーに、突如登場したRD250LC/RD350LC(RZ250/350の輸出名称でLCはリキッドクールの水冷を表していた)は、世界GPで他メーカーのワークスマシンさえ及ばないチャンピオンマシン、市販レーサーのヤマハTZ250/TZ350と同じ水冷エンジンを搭載したマシン、いわゆるレプリカと称されるハイエンドバイクだった。

ポピュラーな250/350ccクラスに、そんなGPマシンテクノロジー直系のバイクが登場するなど誰も想像できなかっただけに、世界中から注目を浴びたのはいうまでもない。

続く東京モーターショーでは名称も国内向けにRZ250と、よりTZ250のイメージがオーバーラップした車名となり、ファンの目は釘付けになった。 水冷エンジン、しかもワークスマシンにだけに施されていたホワイトにレッドのヤマハカラーを縁どる黒のピンストライプ、そしてそしてマフラーが何と黒くペイントされたレーシングマシン用の膨張室で真ん中が膨らんだ、いわゆるチャンバー(エクスパンションチャンバーの略)と呼ばれるレーシングパーツがそのまま装着されていたのだ。

スポーツバイクのマフラーは、メッキのストレートなシルエットが当たり前だったそれまでの常識を打ち破る新しさに満ち溢れたRZ250の仕様は、世界GP人気の高まりとがオーバーラップして、2スト完全復活を高らかに宣言していた。

そしてRZ250に刺激され、2スト250は戦国時代へと突入していったのだ。

初の水冷250だけじゃなかった

ヤマハが2ストの起死回生を賭けて

ありったけの頂点テクノロジーを注ぎ込んだ

そのひとつがダブルループクレードルフレーム

いまでこそスポーツバイクやレーシングマシンの車体といえば、アルミのモノコックやMotoGPマシンではカーボン素材もあるが、源流はいうまでもなくパイプフレーム。

とくに'60年代からロードレースがより高性能になってくると、グラグラせず安定してコーナリングできるマシン開発で、フレームが大きな要素を占めるようになっていった。

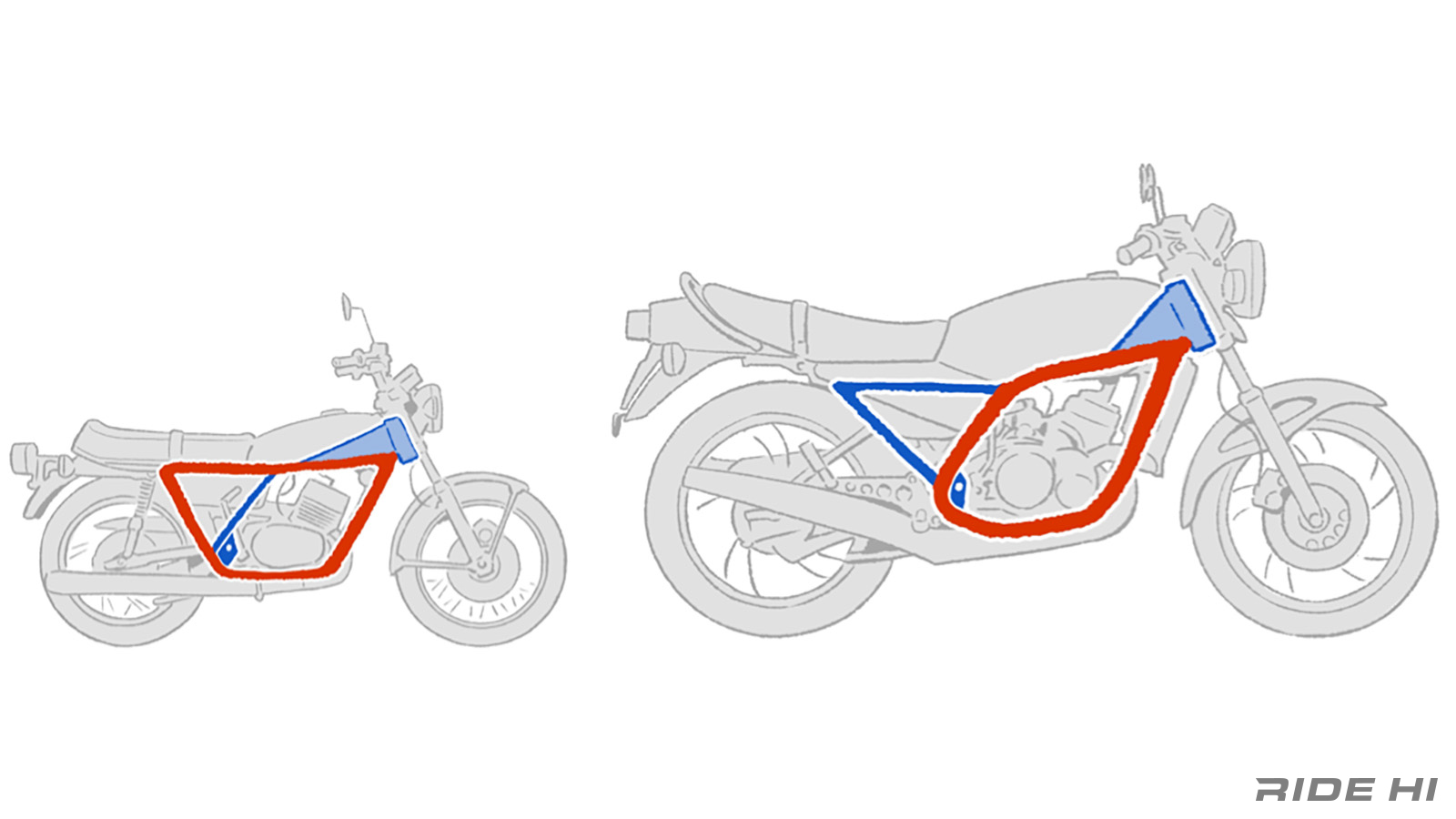

まず有名になったのがクレードルフレーム。クレードルとは「ゆりかご」の意味。

エンジンの下を通るパイプが、前のほうではフロントフォークを支えるステアリングヘッド、後ろのほうでは2本のリヤサスのマウント位置へ、ちょうど台形を逆さにしたカタチとなるため、赤ちゃんを寝かしつけるため揺する「ゆりかご」の名前を引用したのだ。

これがエンジン両側で2対の逆台形でレイアウトされているのをダブルクレードル、エンジンの前のほうでエンジンがスリムな単気筒だったりすると1本の太めのパイプ(ダウンチューブともいう)としているのを、シングルクレードルと呼んでいる。

そしてロードレースの頂点クラスでは、このダブルクレードルをもっと極めたレイアウトが採用されるようになった。

それがダブルループクレードル。ダブルループ……ステアリングヘッドからエンジン下を通るメインのパイプが、後ろのリヤサス方向にではなくエンジン後方で回り込み、そこからステアリングヘッドへ向かい結ばれる、エンジンをグルリとループ状に取り囲むレイアウトが登場したのだ。

狙いは前後に長いと揺れに弱いため、エンジンを取り囲むコンパクト化で剛性をアップ、リヤサスのマウントはサブフレームとしてメインのループに溶接するという、パイプの配置だけ見れば似ているものの剛柔の共存が特徴。

世界GPのメインストリームとなったノートンマンクスをはじめ、パワーとスピードでより安定性が求められると、このエンジンを取り囲むタイプが採り入れられていった。

2スト250ccスポーツの再起を賭けたRZ250では、すべてに最上級の仕様を奢る、そのヤマハの決意を象徴するひとつとして、世界タイトルを争う市販レーサーTZ250にも採用されていなかったワークスマシン専用だったダブルループクレードルが採用されたのだ。

2ストのレーシングマフラーと同じ

チャンバーと呼ばれる形状で

市販車に装着されたのはRZが初!

RZ250が圧倒的な注目を集めた、それまでの常識を覆すレーシングマシン直系の仕様。そのひとつが、チャンバーと呼ばれる排気管の形状だ。

2ストロークエンジンは、4ストロークのような燃焼室に機械的なバルブ(弁機構)を持たない。吸気も排気もシリンダーに開いたポートに対し、ピストンが上下動することで開いたり閉まったりする構造。

このためエンジン回転域でによっては、吸気が燃焼される前に排気へ押し出されてしまったり、逆に前回の燃焼で出た排気の圧力で次の排気がされにくくなるなど、気体が圧縮されて起きる圧力の管理をする必要がある。

このため排気を膨張室へ誘導して、出口を絞ることで抜けにくくしたりなど、毎回の排気の脈動を吸い出したり押しとどめたりするために、究極の性能追求するレー審議マシンでは、マフラー中央部分の直径を常識的なマフラーの倍ほども太くして、出口に向かって絞り込む構造とするのだ。

このシリンダーの排気出口から、なだらかな曲線で膨らんで絞られるカタチを、エキスパンションチャンバー(expansion chamber=膨張室)と呼ぶ。これが転じて一般的には「チャンバー」が名称として飛び交うようになっていった。

RZ250はレーシングマシン直系の水冷で高出力化したのを象徴するかのように、常識的なメッキ仕上げの直線形状のマフラーではなく、レース専用と同じ膨張管の中央で膨らむ形状で、しかもレーサーと同じ黒で仕上げるという、レーシングパーツそのままに見える仕様としたのだ。

このセンセーショナルなマフラー形状は、その後に続いたライバルメーカーの2ストマシンすべてが採り入れることとなり、「チャンバー」の呼び名と共にカスタムパーツのマフラーが多くのチューナーから市販されるようになった。

RZ350はナナハンキラーの異名で

ワインディングを疾駆した!

その後250ccのみの展開だった国内にも、ヨーロッパではむしろ主力だったRD350LCの国内向けモデル名としてRZ350も加わり、そもそも4ストスポーツキラーだったRZはビッグバイクを突き放す存在として、ワインディング最強のポジションを獲得。

そしてホンダが世界GP500ccクラスに、4ストNR500に替わる2ストのNS500へとスイッチするや、レーシングマシンと同時開発でフルカウルを纏った、レプリカというよりレーサーをコピーしたも同然のNS250Rが市販車として投入され、ヤマハもRZ250Rを経てワークスマシンYZR500のエンジニアが開発したTZR250へとエスカレートしていったのだ。

※この記事はRZ伝説Vol.1、Vol.2、Vol.3を再編集しています。