ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性!

私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーンから学んだ色々で、一番衝撃的だったのは「transient=過渡特性」へのこだわり。

transientは辞書的に訳すと束の間……だったりを目にするが、技術的な用語では「過渡」を表すときに用いられる。

先ず何を意味するかより、バリーと日本のエンジニアとの通訳を頼まれた経緯の説明から先にはじめよう。

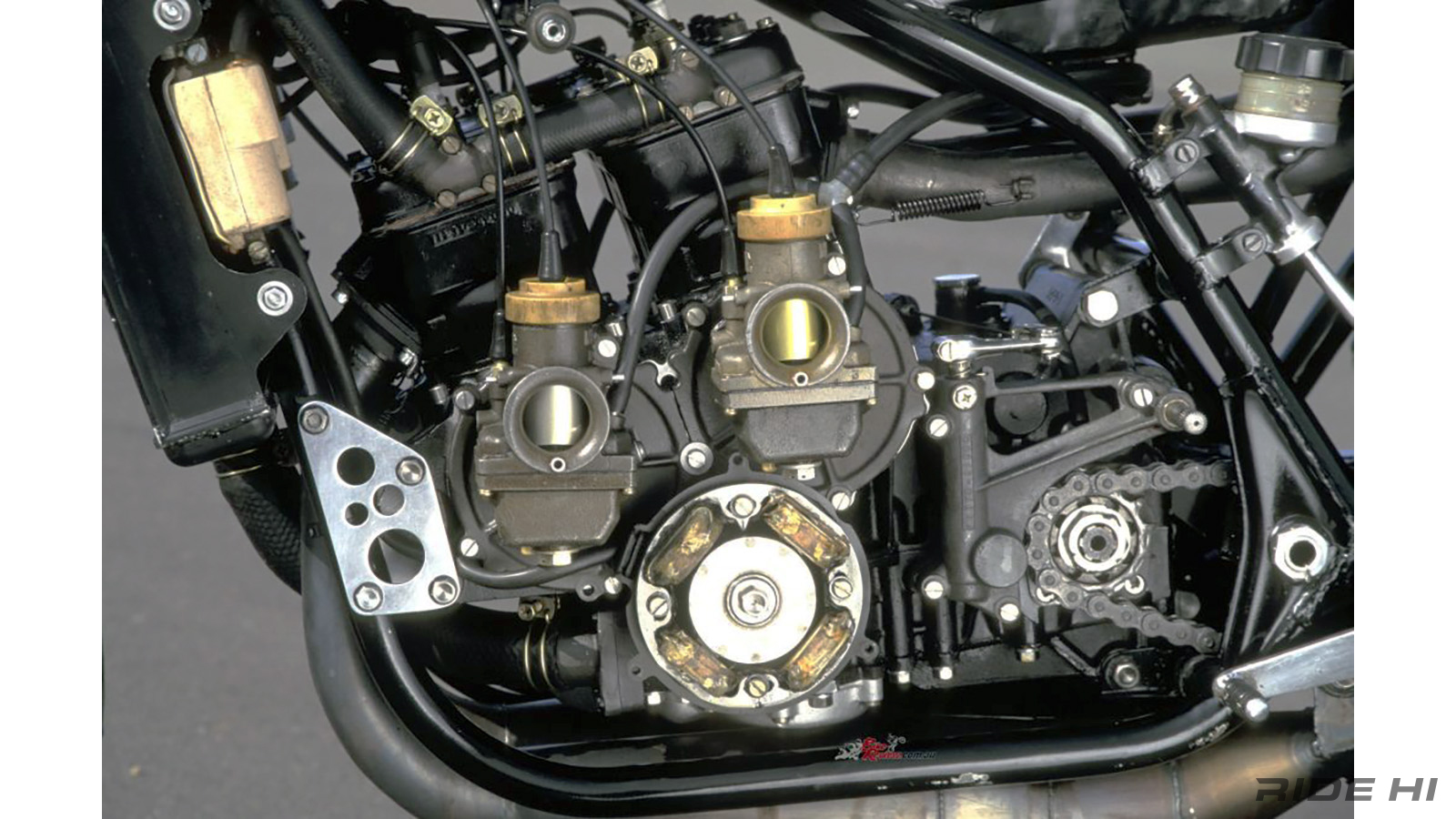

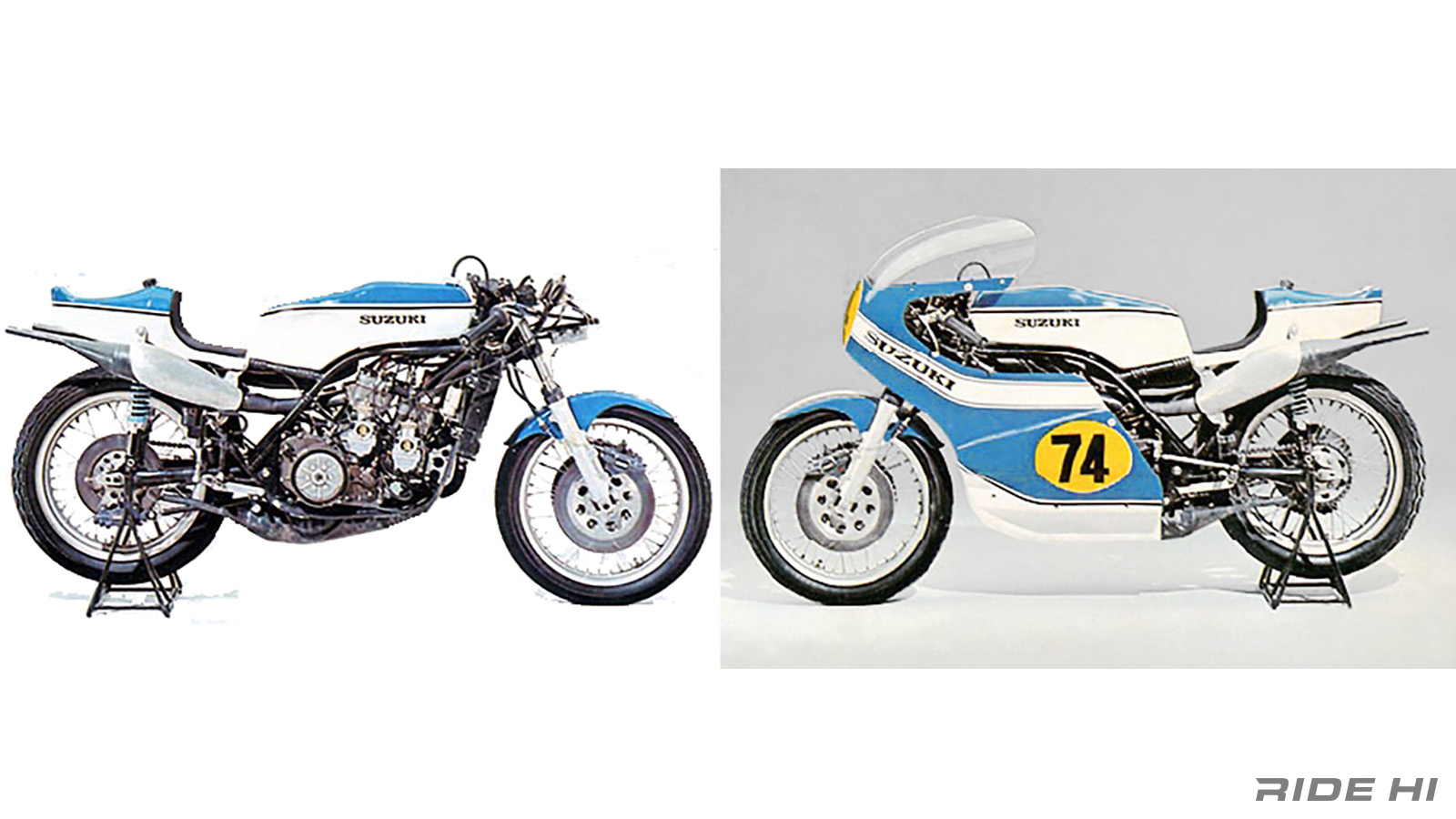

バリーから頼まれたのは、乗っていたスズキRGB500(XR14)のキャブレター・セッティングについて、彼が要求する過渡特性を理解して調整へ反映して欲しい……その説明を日本から来たエンジニアに伝えられないか、というもの。

そんなこと、エンジニアに出来ないはずはない、そう思いがちだが、彼はライダーの感性でココが必要でそれも加速でエンジン回転が上昇するにつれ、力強くなる変化率を一定にしたいと、実際にGPのコースを乗っていないと共有しにくい部分が大きいからだ。

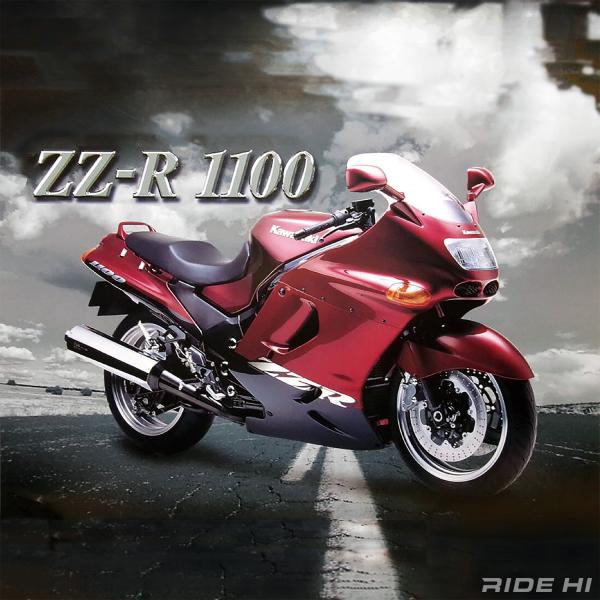

たとえばコーナー立ち上がりで、3速の4,000rpmが速度が上がるにつれ5,000rpmからトルクが一気に強まり……の部分で変化率が変わるのを抑えたいのだ。

エンジニア氏は「ちょっと何で3速なの?2速にしておけば5,000rpm以上で加速が最大になる8,000rpmまで一気にイケる」

そして不満なのが「世界チャンピオンかも知れないけれど、そもそもスロットルの開け方が下手。日本のライダーならもっと綺麗に焼いてくる。バリーは低い回転域を使い過ぎで、キャブレターはロータリーバルブが閉じる境界で多量にGASを吹き返して、カウルの内側がベッタリ濡れてしまう」など理解不能といわんばかり。

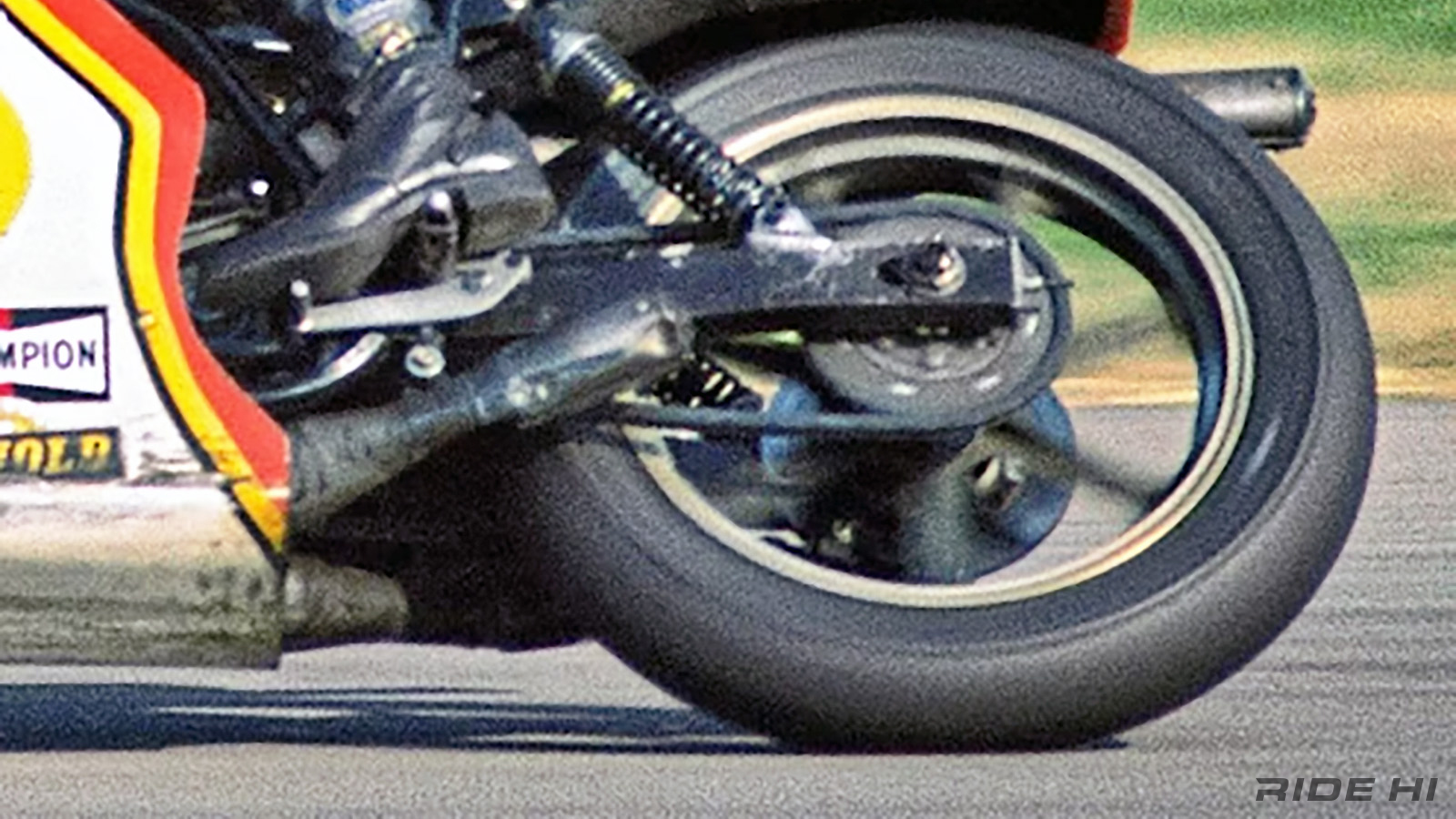

しかしライダーからしてみれば、2速の5,000rpm以上だとスロットル全開はリヤタイヤが滑るので開度を控えめにせざるを得ない。

でもそれだと加速率は鋭いかも知れないが、旋回したままコーナリングのグリップを最大にした増速状態には持ち込めない。

だからひとつ、もしくはふたつ高いギヤで、低い回転域からスロットル開度を全開にして、ピークのトルク発生回転域はバンク角が起きてくるコーナー出口付近となる組み立てをするのだ。

さらに2ストロークのロータリーバルブ吸気だと、吹き返しでモーレツに効率悪いように見えても、このパワーバンドを下回る回転域が実にイイ感じで粘り、言葉で表現するとモタモタしているようで回転上昇するとドバッと出てくるトルクの「溜め」を積み重ねている……そんな感覚なのだ。

これはヨーロッパの当時の世界GPが、まだ半分が一般公道を閉鎖していたこともあり、そもそも路面がスリッピーだったというのも関係してくる。

リヤタイヤが滑り出すのに警戒しながらスロットルを開けるより、滑らない回転域で気にせずガバッと捻ってしまい、旋回中もピークのトルク域に入る前に次のギヤへシフトアップしてしまう……このほうが結果的に真っ直ぐに起きて、ストレートで達する速度が高かったりするのだ。

ガンガン攻めてると、ライダー本人は頑張った感があって満足しがちだが、ラップタイム的には穏やかな走法のほうが速かったりするのを自分の250ccクラスでさえ実感していた。

ということで、エンジニア氏にはわかりにくい説明になってしまうのだが、キャブレター的には低い回転域で大きく開けがちな操作に濃過ぎないカットウェイをセット、ジェットニードルをむしろ濃いめで、内部のニードルジェットを半開から全開までに多段になるセットを試してもらった。

実は勢いよく鋭い加速は却って不都合で、モタモタした感じでも中速域を越えて尚、一定な増え方のほうが気遣いなくスロットルを開けられる……エンジニア氏にはココが最後まで理解不能だったが、バリーはリヤタイヤの旋回加速に対しコーナリング・グリップを最大に引き出せるバランスで走りたいのだ。

彼が雨だと並みいるライバルを圧倒的に引き離せるポテンシャルも、こんなところにその要因が見てとれる。

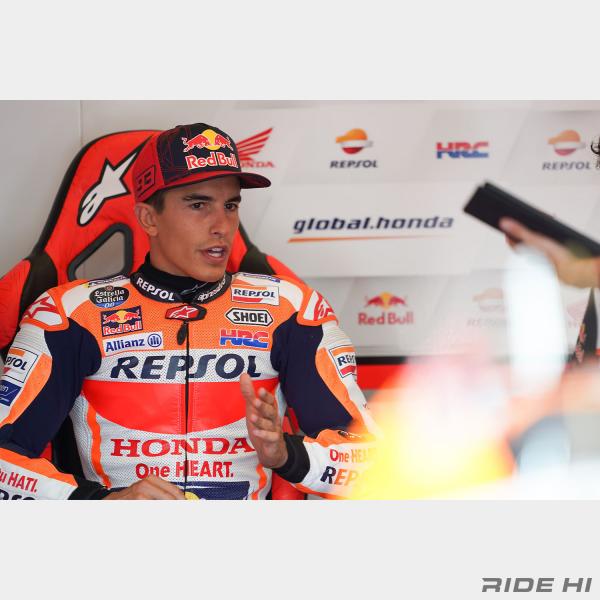

イメージからいえば、当時の最高峰500cc、いまでいうMotoGPマシンだと、到底扱い切れない暴力的なハイパーで、路面にブラックマークをつけながら走る勇敢な姿がトップパフォーマンスに思えるだろう。

しかし、実際には過剰に派手な走りは勝率を落とす。

それとトップライダーでも、安心して攻められる、つまり警戒心を持たずに遠慮のないライディングのほうがヤル気も高まるというのは、いまも昔も変わらないという事実をぜひお忘れなく。

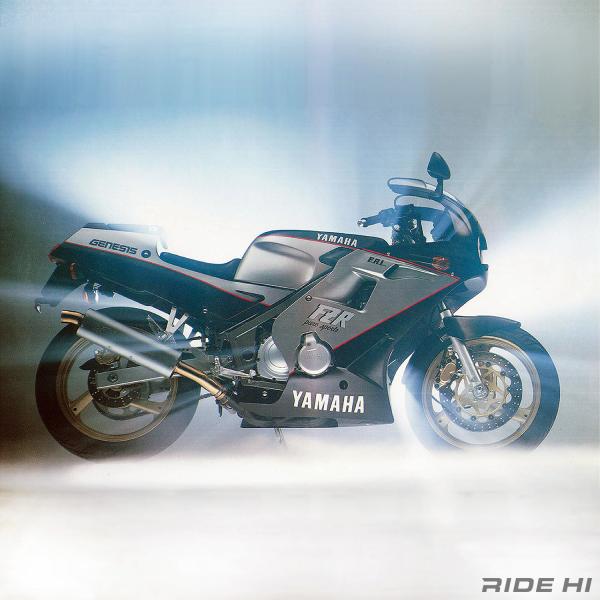

過渡特性=transient は、3,500rpmから3,700rpm、3,900rpmへと推移するとき、そのトルクの出方で変化する特性を表す用語として1980年代には盛んに使われるようになった。