ヤマハ・ハンドリングのこだわりを400レプリカ路線へ融合!

1980年にRZ250をリリース、レプリカの時代に先鞭をつけたヤマハも、4ストのスポーツバイクXJ400系ではツーリングユースを前提とした、高い次元の総合的な乗りやすさを重視していた。

しかし時代の流れでXJ400を水冷化したXJ400ZSへの関心の低さに、ヤマハも遂にカウルのついたレーシーなレプリカスタイルの開発を決断するに至ったのだ。

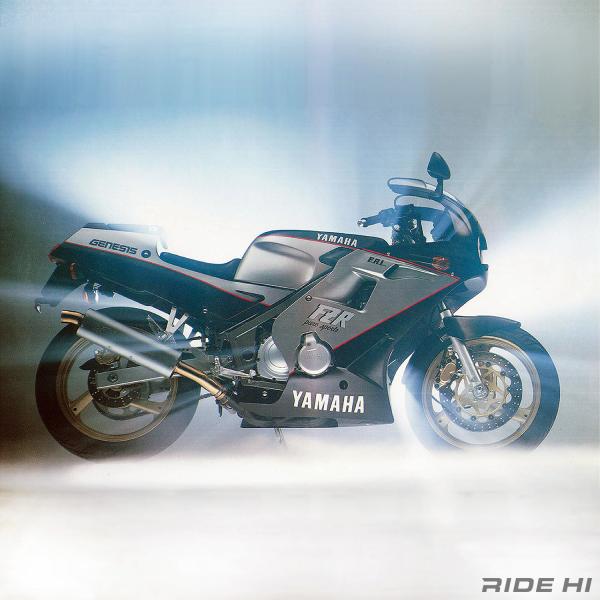

既に国内F3レース(400ccクラス)ではワークスマシンを走らせていたので、このノウハウをベースに、XJ400ZSの水冷エンジンを搭載した初のレプリカフォルムのマシン開発を急ピッチで進めることになった。

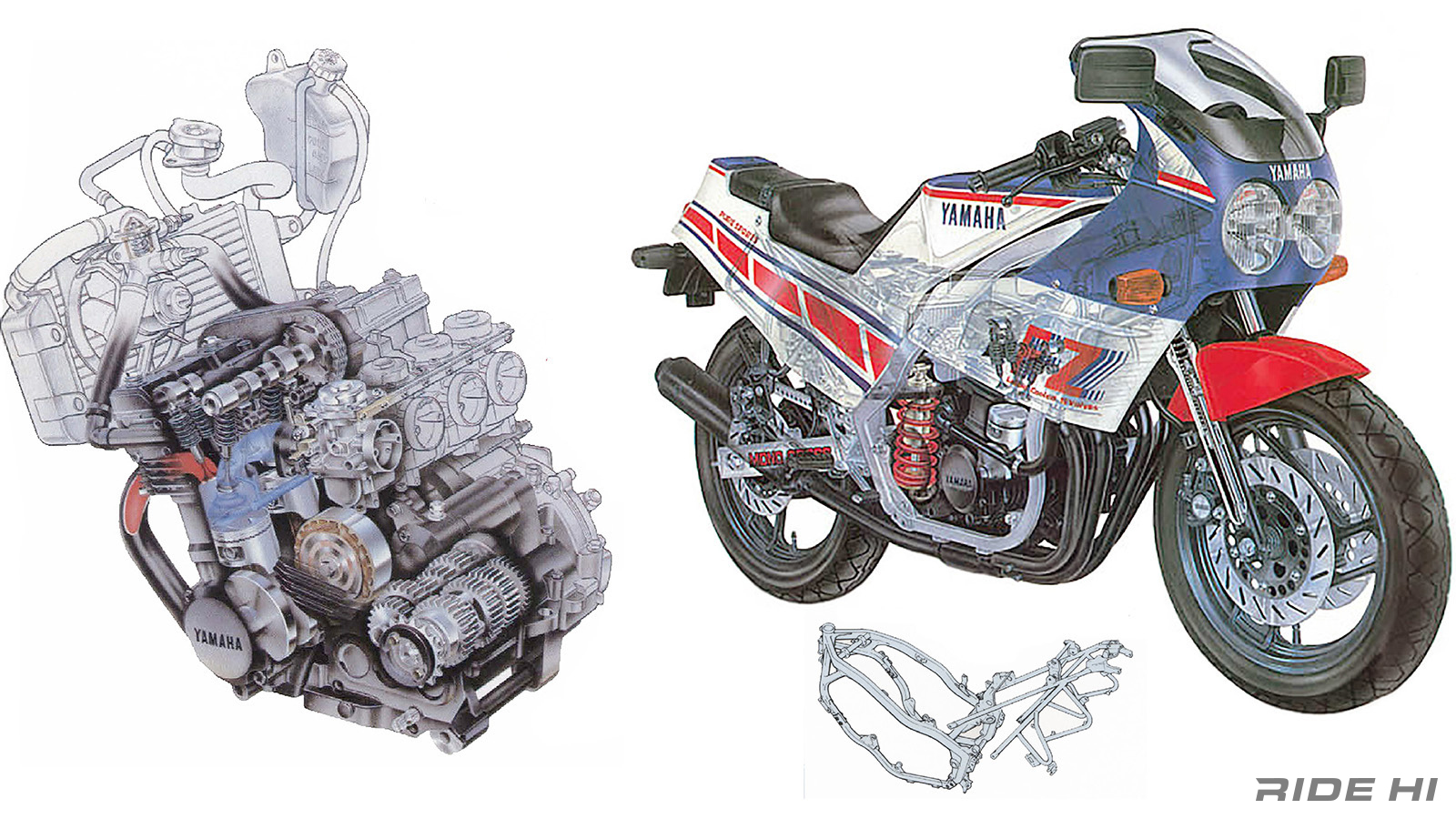

1984年4月にデビューしたFZ400Rは、背面ジェネレーター搭載のナロウなXJ400ZSエンジンをベースに、圧縮比やバルブ径の拡大に吸気系に細いバイパスで効率をアップするY・I・C・Sを採用するなど、55→59PS/12,000rpmへパワーアップ。

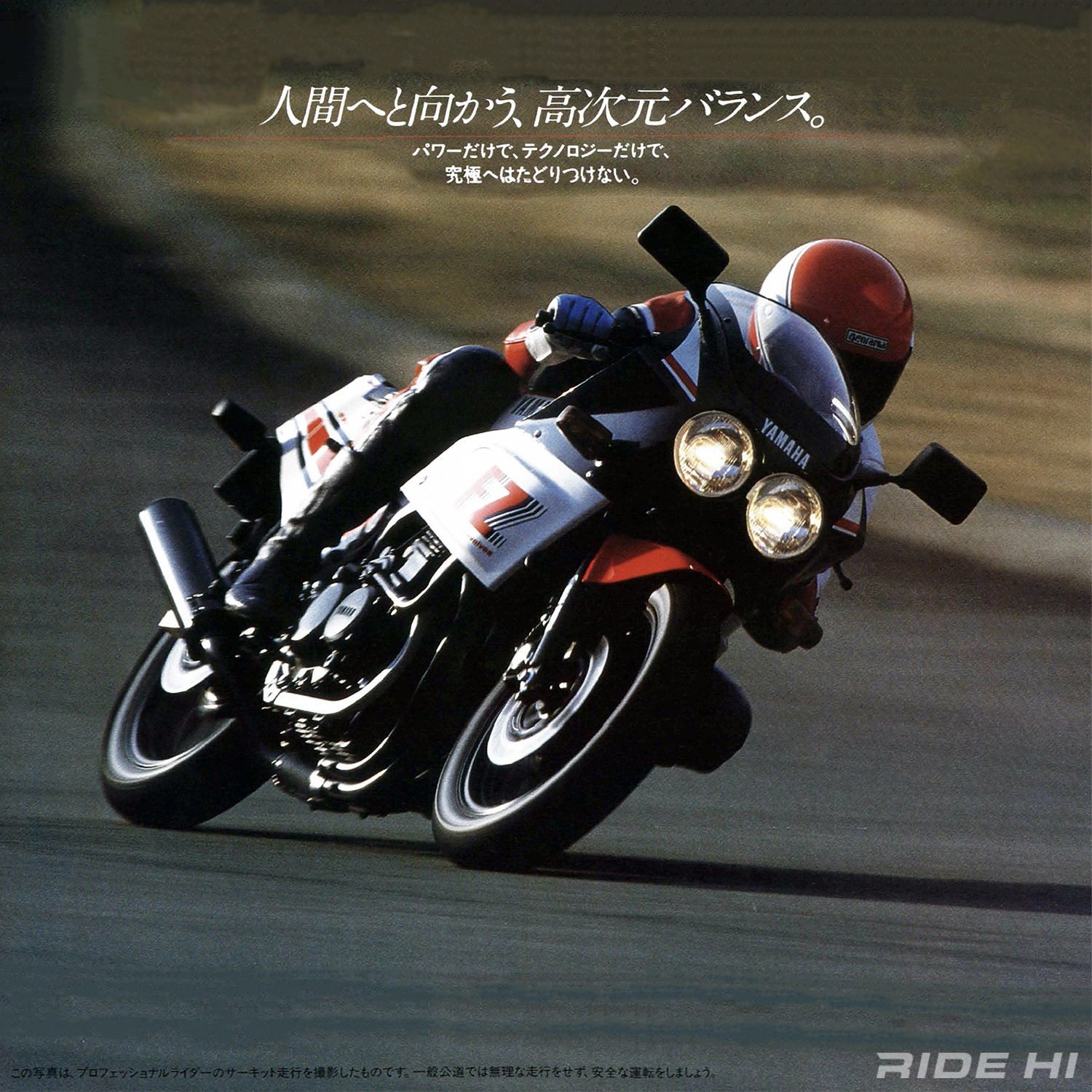

フレームはスチールの角断面パイプ構成でライディングポジションのスリム化に沿ってレイアウト、さらにロングタンクにシートカウル、そしてデザインを決定づけた2灯ヘッドライトの大柄なハーフカウルを纏っていた。

しかしハーフカウル装備にもかかわらず、車重はXJ400ZSより15kgも軽量な165kg(乾燥)、前輪16インチは流行りの小径化に倣ったが、軽快なだけでなく路面追従性を重視したバリアブルダンパー内蔵のフロントフォークを奢り、後輪も18インチと標準的ながらバネレートが高荷重対応しやすいプログレッシブ・レートのリンクサスと、サーキットのみならずワインディングでも縦横無尽に走れる幅広いポテンシャルで開発されていた。

トップスピード202km/h、0-400mを12.4secのパフォーマンスと、1,385mmの250cc並みにショートなホイールベースは、それまでのヤマハ流評価だと過激過ぎてツーリングで一般ライダーが楽しめないとされた範疇にあった。

しかしこの時点でのヤマハの覚悟は、このスペックでキャリアが浅くても警戒心を持たずに親しめるハンドリングを何としても目指すこと。

前輪を流行りの小径16インチとしても、フロントフォークの沈み方を大型バイク並みに過渡特性を穏やかに設定することで違和感をなくし、リヤサスもヤマハにしては硬めの設定でトラクションの反応をわかりやすくすることでライダーが開けやすい特性へチューンする試行錯誤を繰り返した。

その結果、ユーザーからはフレンドリーなレプリカの評価が得られ、丸目2灯の耐久マシンをイメージさせるフィルム、そしてハーフカウルが馴染みやすいフォルムであることに目をつけた企画力も手伝い、FZ400Rは満を持してのデビューとなった。

ヤマハ初のレーシーなFZ400Rは、デビューすると瞬く間に人気へ火がつき、これまで400ccクラスでは後塵を浴びていた販売台数でもトップとなる大成功を収めた。

車体色も翌年から赤がバリエーションとして加わり、1986年には世界GPのフランス・ヤマハでスポンサー色だったゴロワーズ(煙草)カラーのブルー系ツートンも用意された。

さらに2年目には、見事にスタイリッシュなまとまりを見せるアンダーカウルを装着したフルカウルモデルをリリース、オリジナルのグラフィックに加え粋なブラックにゴールド/白のピンストライプ仕様も揃え、圧倒的な存在感をアピール。

しかし、依然として人気はハーフカウルのモデルに集中し、ツーリングのしやすさなどヤマハ本来の強みも評価され多くのファンを育むバイクとなっていったのだ。

ハーフカウルは半端な意味合いではなく、こちらのほうが感性としては完成形とするValueが大きな位置を占めた時代でもあった。