1967年のGPマシンが考えもしなかった異次元の世界をみせてくれた!

MVアグスタといえば、最高峰マシンのメーカーとして知られているが、そもそもはレースでその名を馳せる目的でオーナーのアグスタ伯爵家が世界GPでの勝利を最優先、1950年代からの圧倒的で華やかなストーリーにファンが酔い痴れたカリスマ的存在だった。

1943年からバイク・メーカーだったが、市販車を生産しているのを知られていないほどレースに没頭した人たちで、ジョン・サーティーズやジャコモ・アゴスティーニなど世界を席巻したチャンピオンと共に輝かしい歴史を刻んでいたのだ。

そうしたイタリアンをはじめ英独のメーカーが、根こそぎ日本メーカーに駆逐された'60年代後半、ひとり日本メーカーに王座を明け渡さなかったのがこのMVアグスタ。

最高峰500ccクラスでホンダにメーカータイトルを出場マシンの台数でポイント負けこそしたが、ライダーのアゴスティーニはチャンピオンを守り通していた。

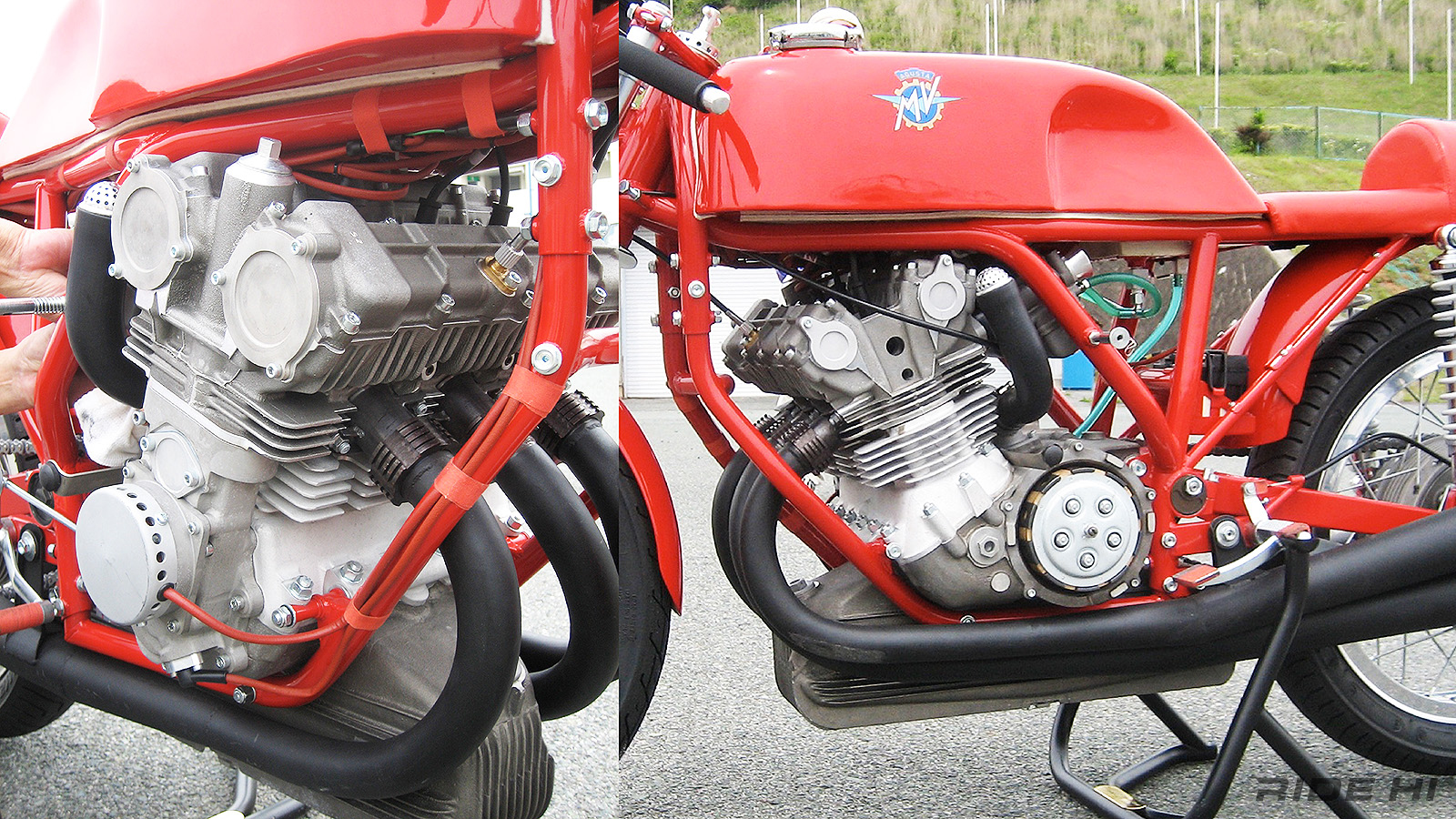

そのイタリアの誇りともいうべき珠玉のマシンが、1967年の3気筒マシン。

このマシンを何と40年後に4台だけ製作するプロジェクトがあり、このうち2台が日本へ上陸したのだ。

そしてまさかの試乗チャンスを得て、世界GP転戦しているときも、憧れの眼差しで眺めていたこのマシンの、まさに異次元のパーフェクトぶりを体験することができた。

その目眩く感動の嵐は、人生で経験したことのない衝撃としていまも心に刻まれている。

慎重にクラッチミートしたものの、繋がった瞬間から驚くべき状態に見舞われた。

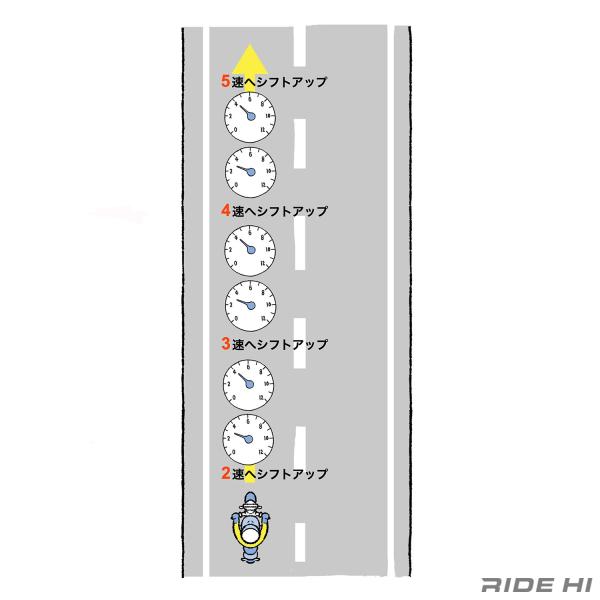

研ぎ澄まされたGPマシンのはずが、バイクにどんど馴染んでいく……というまさかの展開。 第1コーナーを曲がる頃には、エンジン特性やハンドリングが、こういう風にできてますヨと伝えてくるので、立ち上がり加速から遠慮がちに探る必要性を感じず、スロットルは開け開けで立て続けにシフトアップを繰り返す。

繊細なGPマシンを張り詰めた緊張感と闘いながら操るモノ……、そうイメージしていたのに何という呆気なさ。

もう完成度が違うというか、感性のレベルが違う。信じがたい気持ちと、ひたすら嬉しさで狂喜していた。

エンジン特性も6,000rpmあたりからレスポンスのハッキリした力強いトラクションに優れた中速域があり、一気に10,000rpm超えようとする素晴らしい吹け上がり。

アゴスティーニに聞いた、3気筒の前の4気筒だともっとまろやかなんだそうで、3気筒は独特なハイチューンって感じだったとのことだが、むしろ最新エンジンのフィーリングと変わらない。

これが1967年の前の設定とは! この時代に既にこれだったのか、日本車のハンドリングに対して遠く及ばない想像すらつかないアドバンテージがあったということになる。

コーナーへ減速からエンブレをちょっと残してリーンしていくと、浅いアングルから前輪に蛇角がついて、そこからバンク角が深くなっても蛇角が変わらない、若干だが安心のアンダー気味で積極的に攻めたくなるハンドリングだ。

これじゃ、さすがのホンダRC181と天才マイク・ヘイルウッドでも、進入で離され立上りで置いて行かれただろうと、只々ひたすらに感涙した!

繊細なイタリアンが正確無比なハンドリングを徹底追求するDNA!

アグスタ伯爵が亡くなってから、MVは目的を失ったようにレースから撤退し、メーカーとしての活動をやめてしまった。

しかし青春時代にそんなMVアグスタを羨望の眼差しで見つめていた人たちが、このブランド復活することになる。

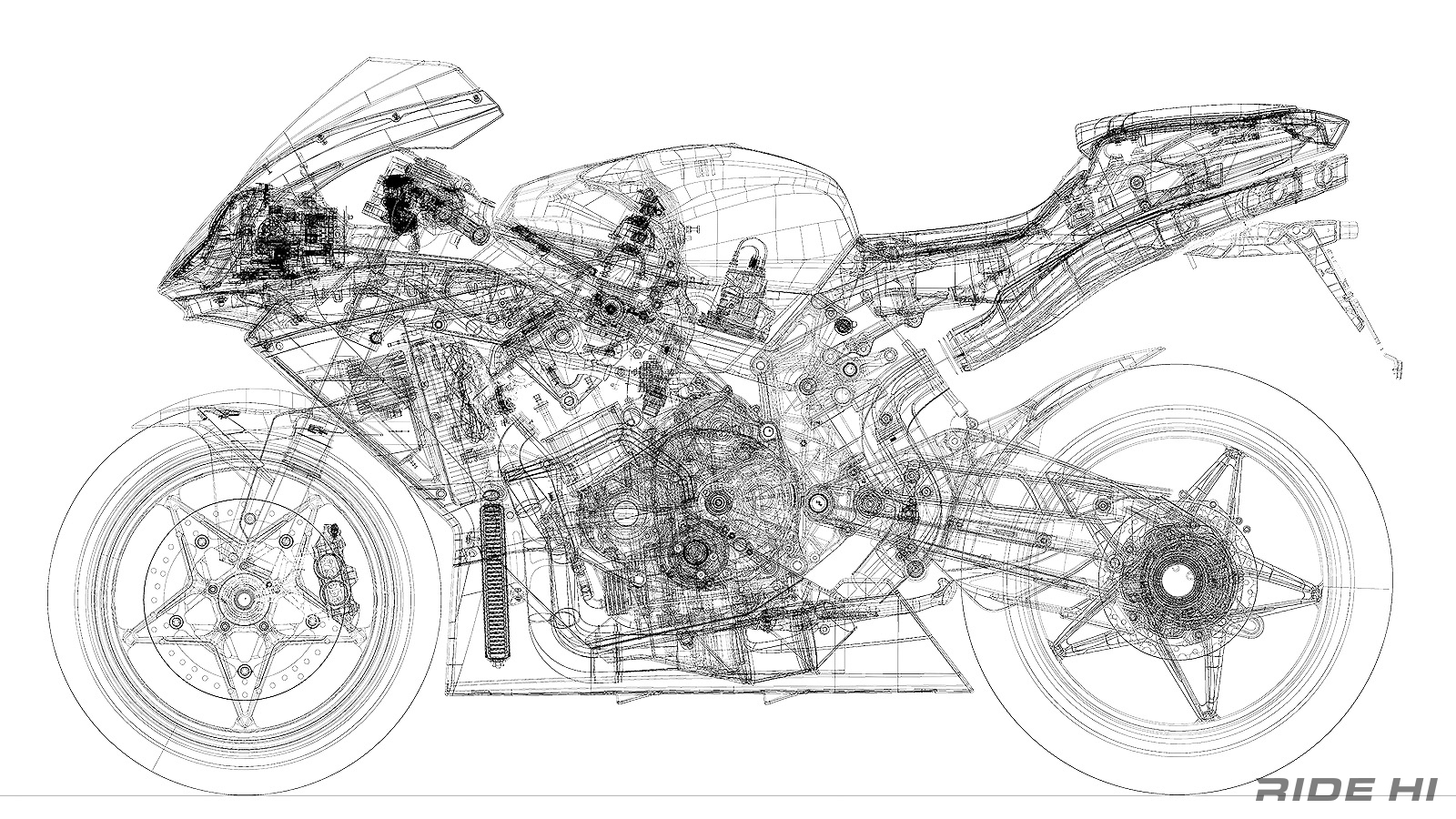

ひとりのバイクファンが天才エンジニアにまで成長したマッシモ・タンブリーニと、常にロマンを求めてカジバという一時期ドゥカティも傘下に収めたメーカーを興したクラウディオ・カスティリオーニのふたり。

あのイタリアンの栄光を再び、その一途な思いを貫き、ブランドの復活と完璧なハンドリングに一切の妥協をしないマシン開発に情熱を注いだのだ。

バイクの重心位置を左右する、エンジンのクランクシャフトをミリ単位で絶妙なポジションとしたり、マフラーや補機類などでフレームのレイアウトが妨げられない超繊細で合理的なデザインの追求……。

ここまでハンドリングを最優先して設計開発するマシンは他にない。

それはキャリアに関係なく、乗ればわかる違いとして人々を説得する。

そんな独自の感性を引き継ぐ最新のMVアグスタのマシンたち。

このブランドに資本参画したKTMグループが、乗ればわかるその価値を皆さんに知ってもらおうと、RIDE HI主催のBIKE GATHERINGにエントリーされた方々限定で、サーキット試乗(先導車つき)をして頂く企画が実現することとなった。

詳しいご案内とお申し込みはコチラ!