各社がターボ化へ一斉に開発を進める中、ホンダはCX(GL)系Vツインで世界最小48mmタービン径の特異な開発に取り組む!

1981年、日本の各メーカーは一斉にターボ化への兆しを匂わせ、翌年から輸出向けに次々とリリースするブームと呼ぶには短期間だが盛り上がりをみせていた。

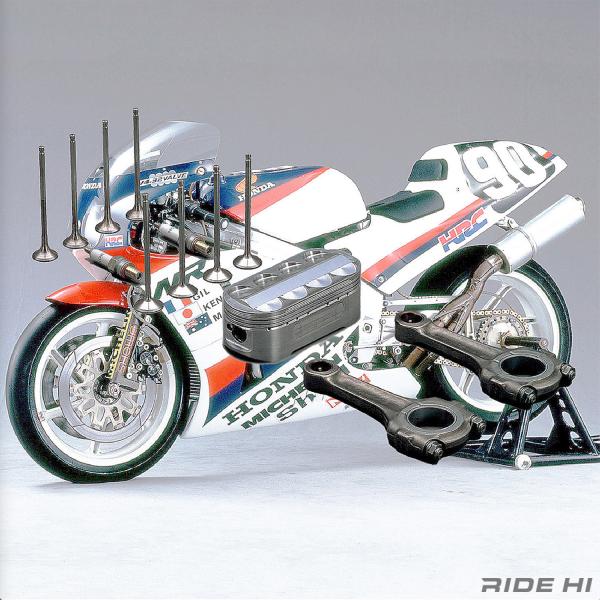

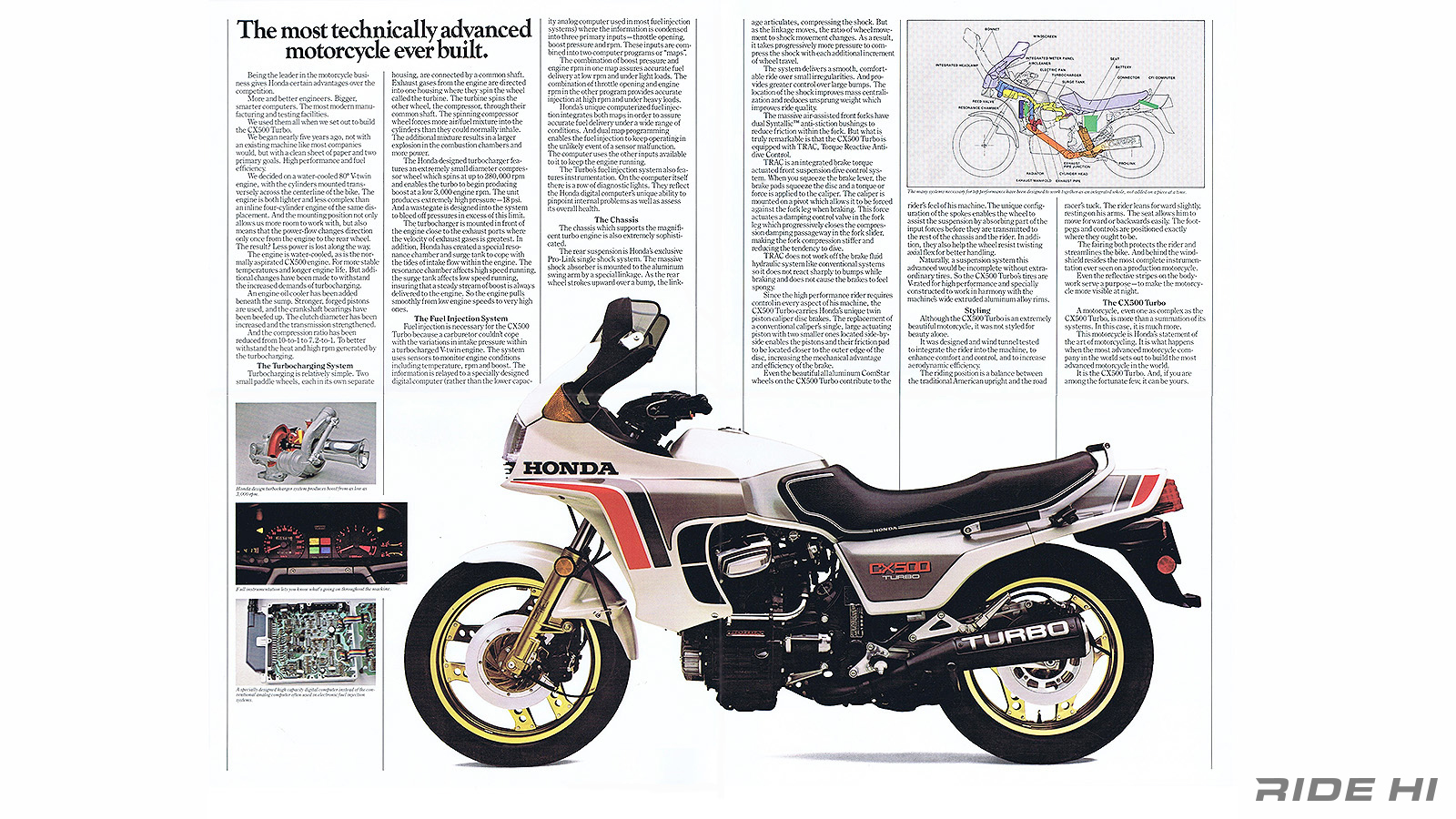

そんな中、ホンダがターボ化のベースに選んだのがGL400/500(輸出向けはCX500)の、縦置き80°Vツインで何とOHVエンジンだった。

ホンダは1977年に四輪の排気ガス規制をクリアするCVCCエンジン開発で離脱していた2輪の新型開発から復帰、CB750/900Fで離脱していた新型の開発ラッシュをスタート、DOHCでマルチシリンダー(多気筒)化が勢揃いすると思わせてまさかのOHVツイン、GL400/500をデビューさせて世界を驚かせた。

ホンダはこの大攻勢に出る戦略の中に、パフォーマンスを目指したスーパースポーツだけでなく、ヨーロッパの先達が築いたツーリングスポーツなど、旅する大人向け需要の増加を意識していて、そのコンセプトで開発したのがこの縦置き80°Vツインだった。

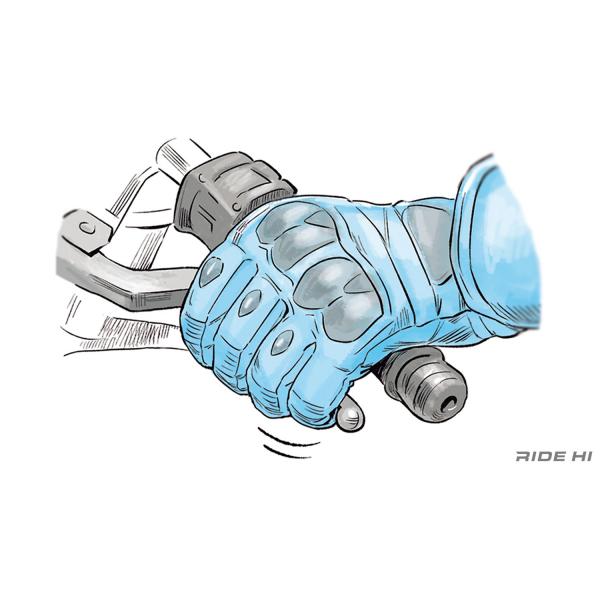

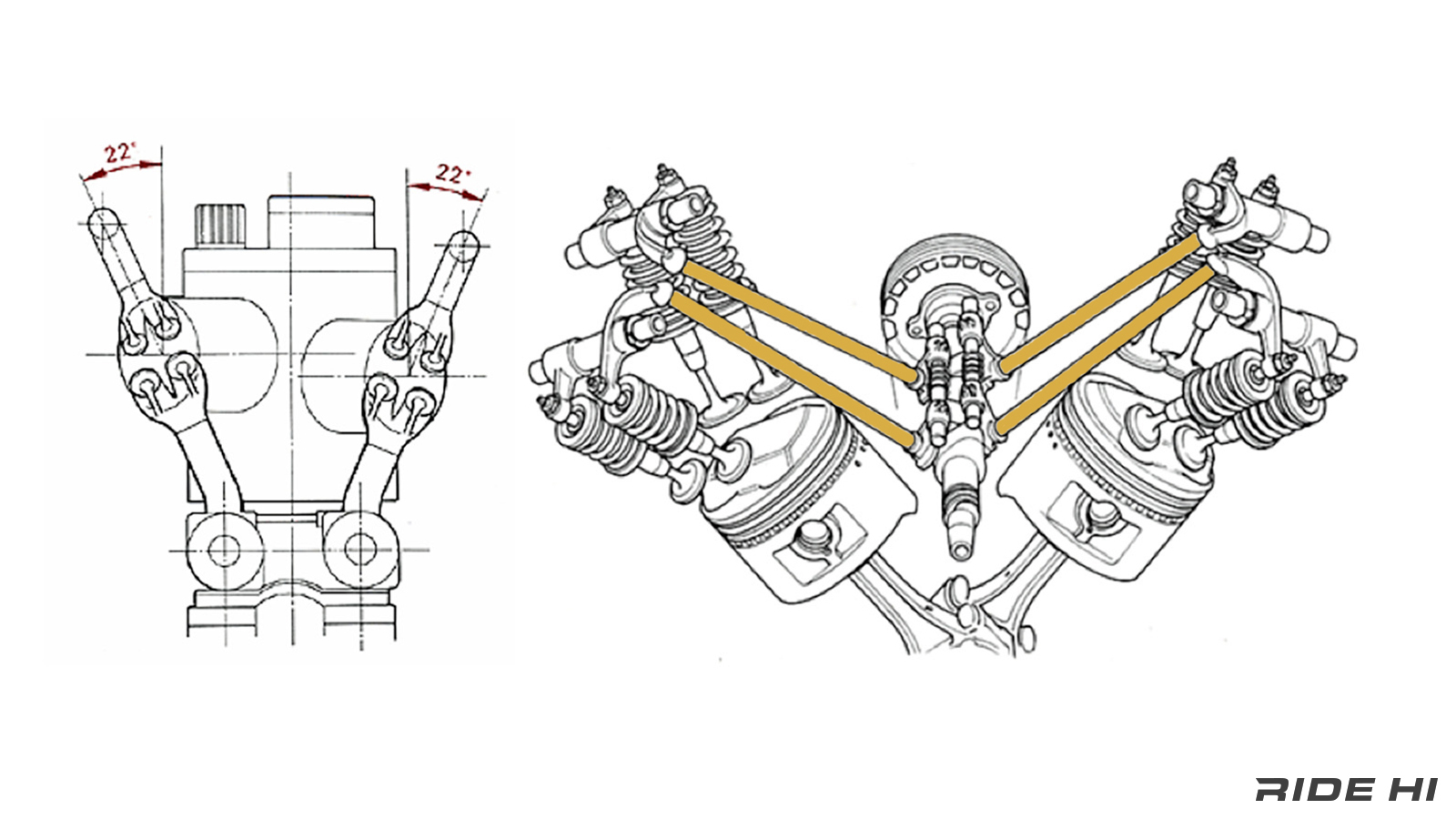

ただ縦置きVツインは両側のキャブレターが膝と干渉する宿命にある。これを解決するため吸気→排気への流れを22°捻ることで膝が当らないレイアウトとするため、クランクシャフトと回転軸を同方向にしなくてはならないOHCではなく、旧来の技術で既に封印されていたOHV(プッシュロッドと呼ばれるバルブ駆動方式)を採用していたのだ。

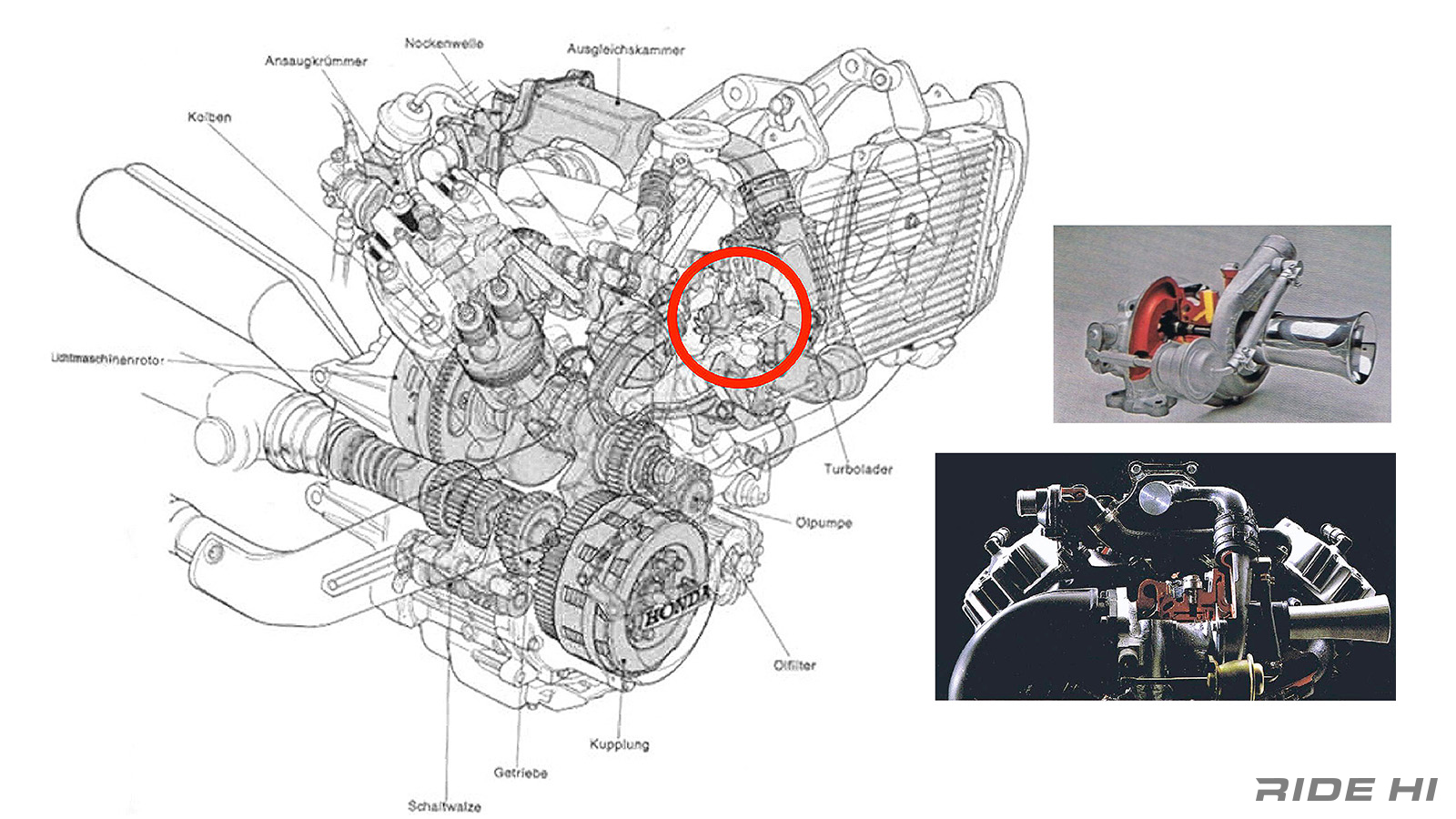

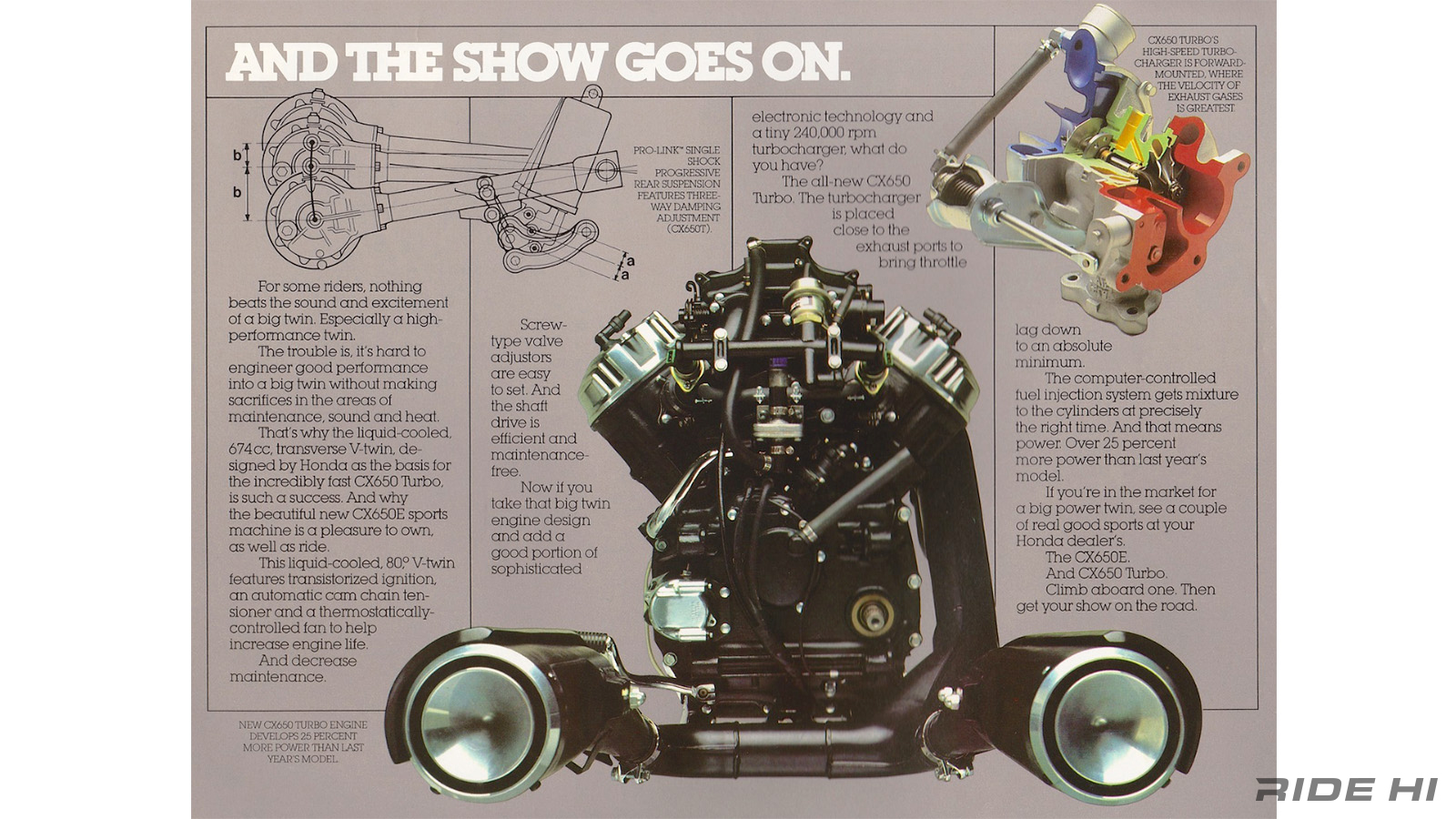

この縦置きVツインのレイアウトは、ホンダが考えるターボ化でネックとなるだろうレスポンスのラグを防ぐ、タービンの位置を排気と至近に設定できる最も理想的だったからだ。

通常の4気筒だと排気がタービンを回すのにある程度の距離を介さないとならないのに対し、縦置き80°Vツインはエキゾーストの出口すぐに集合させタービンを位置させることが可能になる。

ホンダはI.H.I.(石川島播磨重工業)製で世界最小径48mmを採用、許容回転数が180,000rpmという途方もない高回転で且つスロットルの開閉に対しレスポンスのラグが少ない仕様としていた。

但しこの超緻密なターボを機能させるには、ライバルたちと違ってキャブレターをあきらめ燃料噴射として、デジタル制御(ブースト圧、回転数、スロットル開度)によるインジェクション・コントロールという当時はまだ稀な超々高度な技術を駆使する必要があった。

CX650 TURBOで強大トルクと扱いやすさを両得して完成度を高める!

ターボチャージャーは、排気ガスで回すタービンの同軸で過給する仕組みだが、CX500 TURBOはこの独自な位置とミニマムな小径化のおかげでレスポンスが良く、本来の穏やかでクランクマスの回転と共に逞しいトルキーな力強さをさらに倍加することに成功、1982年のデビューイヤーでは、高速道路での快適なクルージングとドライバビリティの醍醐味を楽しめる、まさに大人向けのスーパーマシンとして評価が高かった。

しかし人々の期待は、ホンダが敢えて意図しなかった「ドッカーン」加速にあったのは否めない事実。

そうなると期待したほどではない……との声も出ていた。

そこで「のけぞる」ダッシュを加味するため、1983年モデルは従来78×52mmで497ccだったのを、82.5×63mmへスケールアップ、673ccとして82ps/8,000rpm→100ps/8,000rpmへパワーアップ。

そして何より最大トルクを7.5kgm/4,500rpmを何と9.5kgm/6,000rpmとリッターバイク並みの底力を発揮できることとなった。

ベースモデルのCX500もCX650となり、国内向けCX400と同じにビキニカウルから全体にややスポーツ寄りのイメージへとデザイン変更されていた。

こうして逞しくなったCX650 TURBOだったが、時代は高速安定性よりコーナリングなど操縦する醍醐味を求める流れへ展開していて、高価でスペシャルなターボチャージャーという付加価値が次第に注目されなくなってきた。

ただ他にはない独得な乗り味、そして他に似たモノがないスタイリングなど、CXターボのオリジナリティの高さに魅了されたファンは少なくなかった。 いまも世界中にオーナーズクラブが多数あり、40年以上も経ったバイクと思わせない美しいコンディションで多くが集まるMTGが催されている。