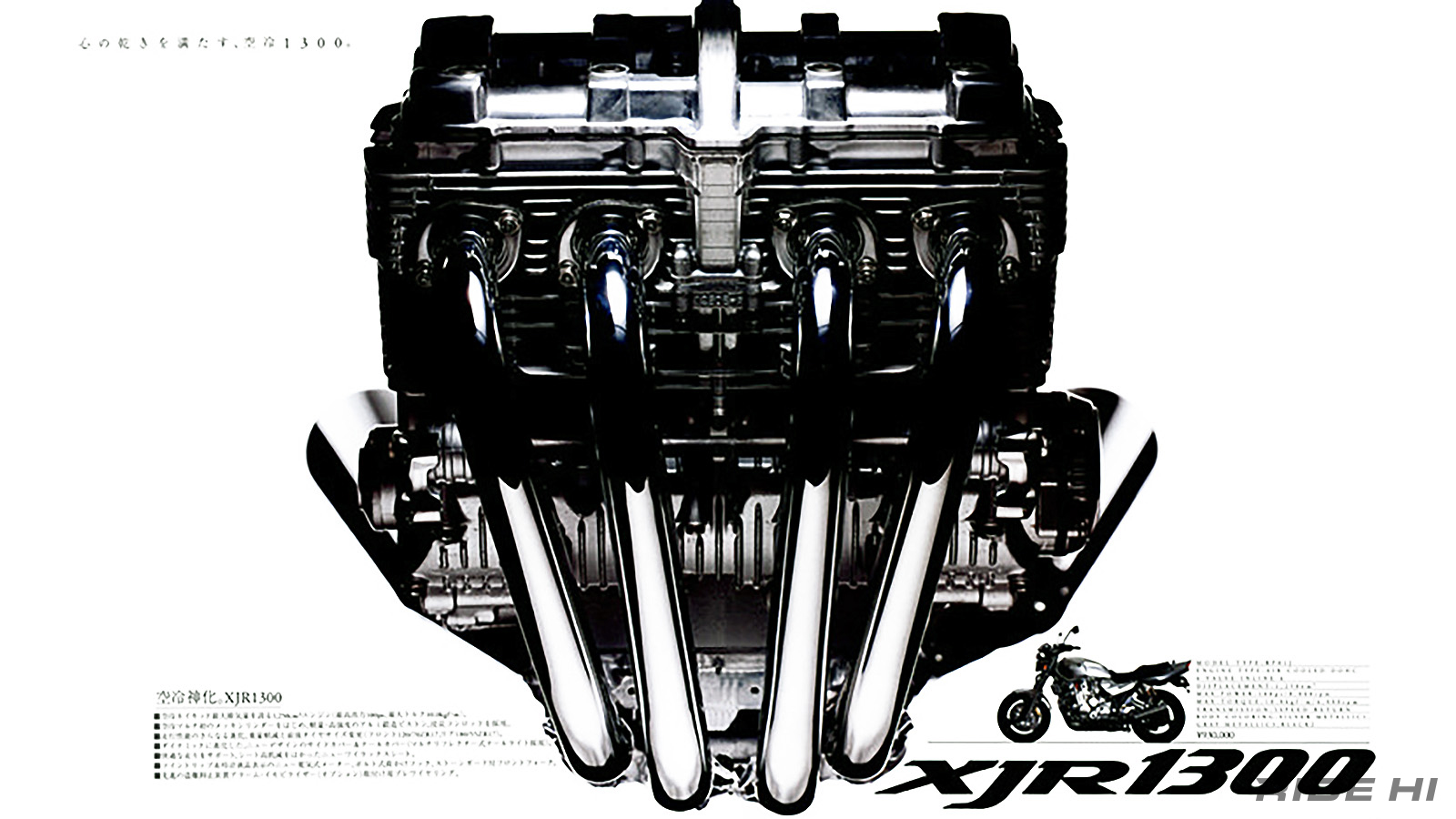

空冷ビッグネイキッドをヤマハらしく時間を費やす!

1998年、ヤマハは空冷ビッグネイキッドで好調だったXJR1200に、ライバルのホンダCB1000(Big1)が対抗措置としてCB1300を投入した直後、ボアを2mm拡大して1,250ccとなったXJR1300をリリース。

そこから2006年にインジェクション仕様となるまで、キャブレター仕様の1300は細かな熟成を積み上げていくのだった。

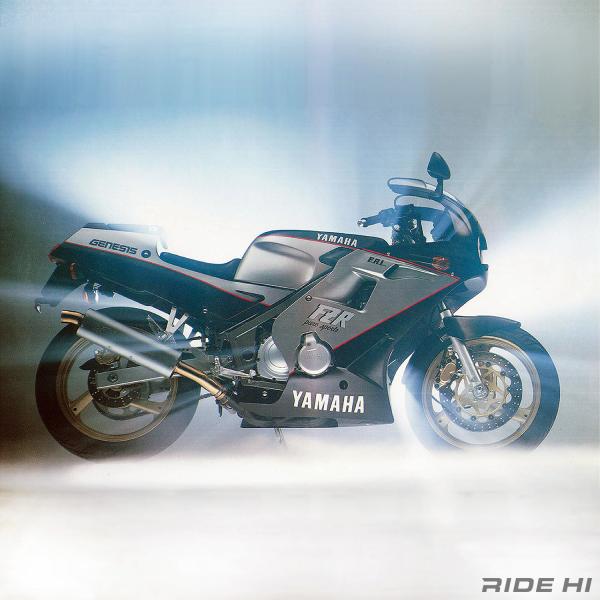

そもそもXJR1200は、1984年からスーパーツーリングモデルとしてヨーロッパへ投入したFJ1100(1985年からはFJ1200へと拡大)の空冷4気筒エンジンがベース。

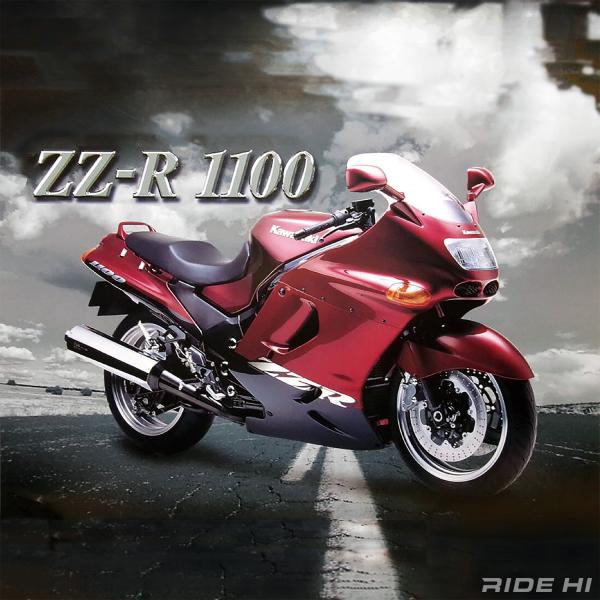

ただ流行り出したビッグネイキッドの流れにXJR1200として参入できたのは最後発の1994年と時間がかかっていた。

ライバルたちはビッグネイキッドを大柄で威風堂々を狙ったわかりやすいコンセプトだったが、ヤマハは大柄でも乗りやすいハンドリングとするのにはどうすれば良いのか、そこの議論と開発で紆余曲折していたのだ。

それがオーリンズのリヤサスや、後にブレンボのブレーキキャリパーを装着するこだわりとなったのだが、これは1300になってからも継続して改良が加えられていた。

デビュー当時、XJR1200は1,188ccで97PS/8,000rpm、9.3kg-m/6,000rpmで232kgと他に較べると軽量だったこともあり、乗りやすさをアピールできていた。

これをボアで2mm拡大して1,250ccとしたXJR1300は、100PS/8,000rpm、10.0kg-m/6,000rpmと自主規制値の上限までパワーアップ。

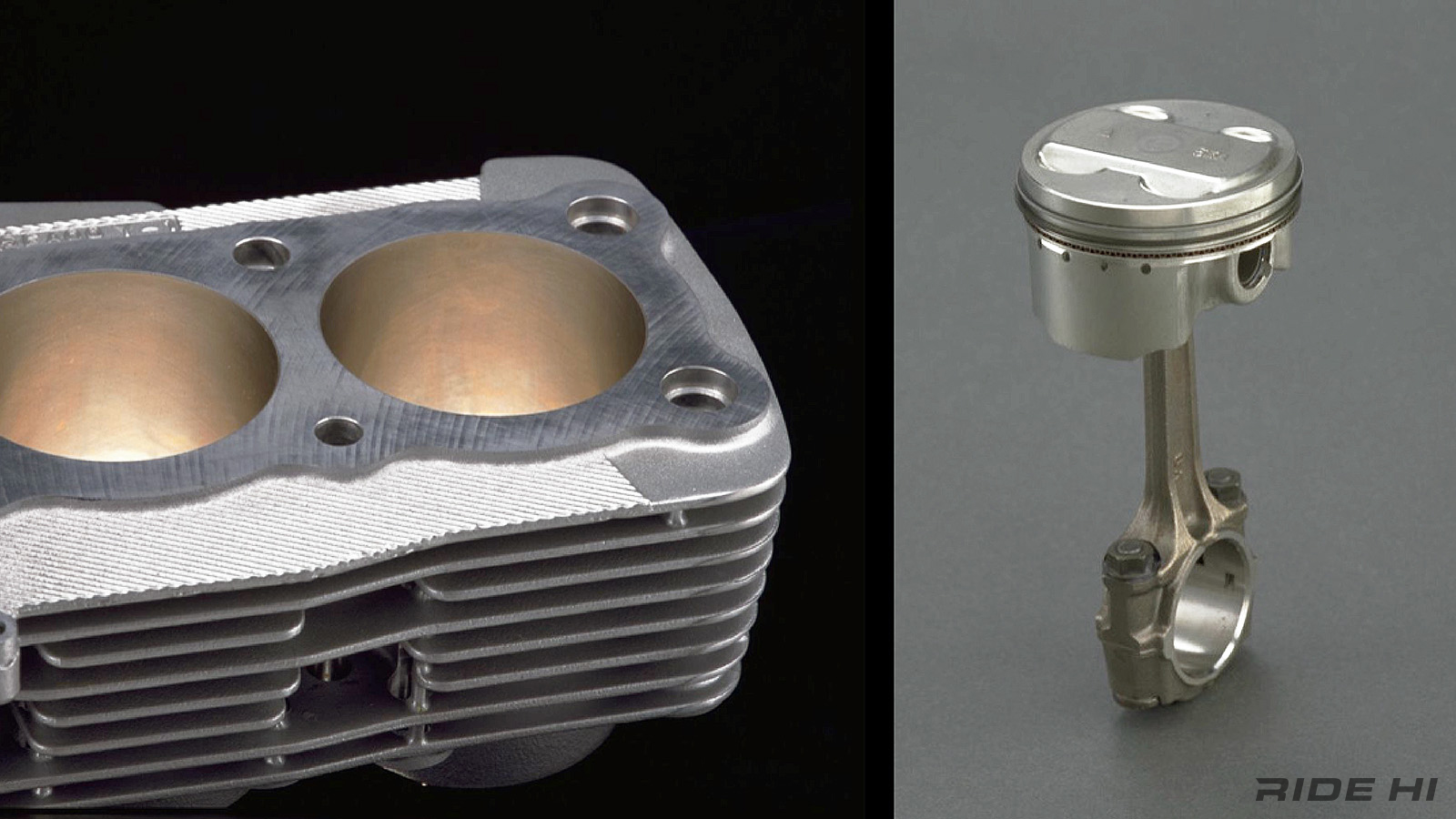

しかも空冷エンジンながら、最新の水冷ハイパーエンジン並みにシリンダーをセラミックコンポジットのメッキ処理、ピストンも鍛造としてクリアランス(隙間)を適正化するなど高出力とオイル消費を減らエンジニアのこだわりが注ぎ込まれていた。

この継続したこだわりは、さらに2001年モデルから何と200箇所を見直して10kgも軽量化するという、外観から見分けがつきにくい仕様変更をやってのける改修へと繋がっていった。

それはこのカテゴリーが開発側にとってスーパーバイクのR1とは違い身近であったことから、自らもテストライダーとして感じる部分を良くしていきたい意欲を募らせていた面が大きかった。

内容的にもホイールの軽量化にはじまり、ブレーキキャリパーをスーパーバイクのR1と共有、これに伴いフロントのブレーキローターを320mm径から297mm径としたり、逆に重量的には増加側となるスイングアームやアクスル剛性などを高める改良も施されていた。

そこに貫かれていたのが「ヤマハ・ハンドリング」だったのはいうまでもない。

アップライトなビッグネイキッドなのに、ここまでスポーツ性にこだわるハンドリグを追求していたのもヤマハならではで、それはマニア向けのSP仕様も派生するなどグラフィック面でも他と一線を画していたのだ。

また実はヨーロッパにも輸出される、これもライバルたちと異なる状況を生んでいたのも、ハンドリングにこだわり続けていた成果のひとつなのは間違いない。

空冷であることを強調するかのように、クランクケースやシリンダーの黒塗装をやめ、シルバー1色で冷却フィンから全体をアピールしていた時期もあった。

ただこのシルバーエンジンは2年間だけで、2000年モデルからは再び黒塗装として、初代と共通したイメージへ戻していた。

厳しくなるいっぽうの排気ガス規制に対し、空冷エンジンであっても将来へのい不安を跳ね飛ばすかのように、2003年モデルではキャブレターの変更で揺るがぬ姿勢を貫いてみせてもいた。

しかしさすがに2006年からはインジェクション仕様へとモデルチェンジされ、2016年まで生産され幕を閉じることになったが、キャブレター仕様時代に培い積み重ね熟成された「ヤマハ・ハンドリング」あってのXJRだったのをファンはけして忘れない筈だ。