250のパフォーマンスでまさかのアルミ鋼板溶接のデルタボックスフレーム……EXUP装備とコスト高におかまいなしの闘うFZR-Rだった!

ヤマハの250cc4気筒は1985年4月のFZ250 PHAZERがそもそものはじまり。

特徴的なストレート吸気のためシリンダーが前傾45°のジェネシス・エンジンは、250ccの4気筒では初の気筒あたり4バルブの16バルブ、最高出力は45PSを何と14,500rpmの超高回転域で発生し、16,000rpmまで回る最先端の極みをみせつける仕様だった。

ところがルックスはカジュアルで都会的なデザイン。この革新的なPHAZERフォルムがうけないとみるや、ヤマハは水面下で用意をしていたかのように、翌1986年、他メーカーに先駆けたフルカウルのFZR250をリリース。

当時は最もピュアレーシーなスタイルで、ヤマハファンのみならず多くのライダーが殺到したのだった。

この好調ぶりに黙ってないのがライバルたち。一斉にフルカウルにFZRがスチールフレームだったのに対しアルミフレームを投入してきた。

迎え討つヤマハは、レプリカ路線に中途半端は意味がないとばかりに、レースで培ったテクノロジーをそのまま注ぎ込むことを決断。

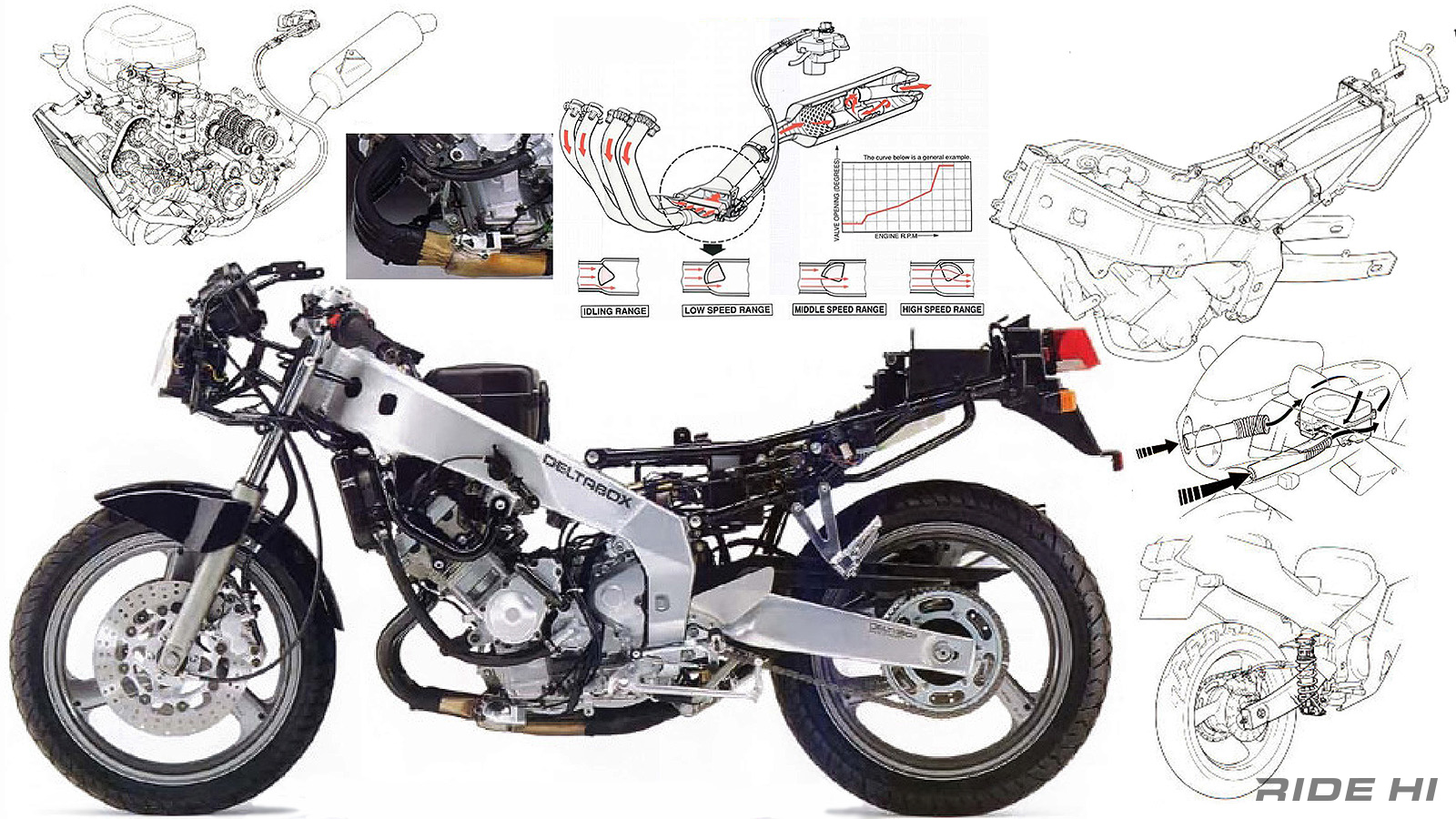

エンジンは前モデルの最終型にも装着した排気可変デバイスのEXUP装着を前提に、オイルパンの位置を前方へ移動しつつEXUPの機構を含め低重心化、燃焼系では吸気を楕円から真円へと吸気口を拡大、自主規制の上限45PSを前モデルのリミッター域だった16,000rpmでピークパワー発生と、回そうと思えば20,000rpmも可能というとてつもない次元までチューンナップ、排気管の背圧をエンジン回転域で可変としたEXUPがもたらす、超高回転エンジンでも低回転域も粘る乗りやすさも両得していた。

そしてフレームは、ライバルがアルミ製といってもスクエアな断面の押し出し成形なのに対し、世界GPマシンのYZR500と同じように成形したアルミ鋼板を溶接で組むという、必要強度の配分に自由度のある高度な仕様をそのまま反映していた。

いくらレプリカといっても、250ccのパフォーマンスでそこまでデリケート且つ軽量で剛性バランスを求める必要があるのか……そう思わせる仕様だが、FZR250に「R」を加えた車名にする以上、そこに躊躇はなかったようだ。

この豪華に凝った仕様でも、車重は乾燥とはいえ141kgしかない。リバウンドをたっぷりとったヤマハらしい路面追従性と、前輪がひたすら安定した弧を描く旋回のハンドリングは万人に冒険心をくすぐる扱いやすさ。

とはいえ、毎年あの手この手で競争するライバルたちと違い、ヤマハは見えない箇所の熟成に徹する、いわば頑固なメーカーで、この時代のピッチでは鮮度を失っていく呪縛に縛られつつあった。

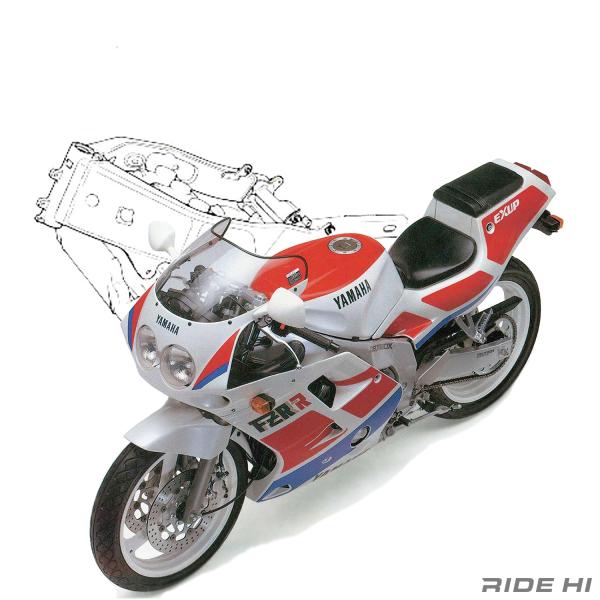

スラントノーズにプロジェクター式デュアルハロゲンヘッドライトとなり1994年ファイナルまで同じフォルムを貫く!

1990年にはFZR400RR同様のプロジェクター式デュアルハロゲンヘッドライトを採用したスラントノーズに外観デザインを一新。

フレームは基本レイアウトこそ変わらないものの、フレーム外側の板厚を2.3mmから3mmへアップし、高剛性化された。

その後、新しい排気ガス規制でエンジンを対応したZEALとの共用エンジンへ換装、低中速域でいっそう力強くなりツーリングなどにもよく対応した機種となったが、もはやレプリカ・ブームは終焉期を迎え、ヤマハらしく本格的にレーシーな広告表現をアピールしても以前の勢いを取り戻すことはなかった。

最終期の1993年、1994年モデルでは、FZR400RRなどと同じくピンクやパープルといった明るいカラーリングを纏うようになった。

デザインのヤマハらしく刺激的なカラーリングでも爽やかにみせるのはさすがだったが、バイクに込められた高次元な設計思想は益々伝わらなくなってしまった。

1995年を最期にFZR250Rは遂に途切れてしまうことになったが、250ccであろうとクオリティをビッグマシンのレプリカと同レベルで開発する姿勢は、ヤマハファンには何よりの信頼と安心をもたらしていたのが忘れられない。