世界頂点の英国OHVツインをブチ抜くGPマシンテクノロジーのDOHCで殴り込み!

1959年にマン島T.T.レースへの挑戦をスタートしたホンダは、海外レースでの実績で業績を伸ばしていく道筋を描いていた。

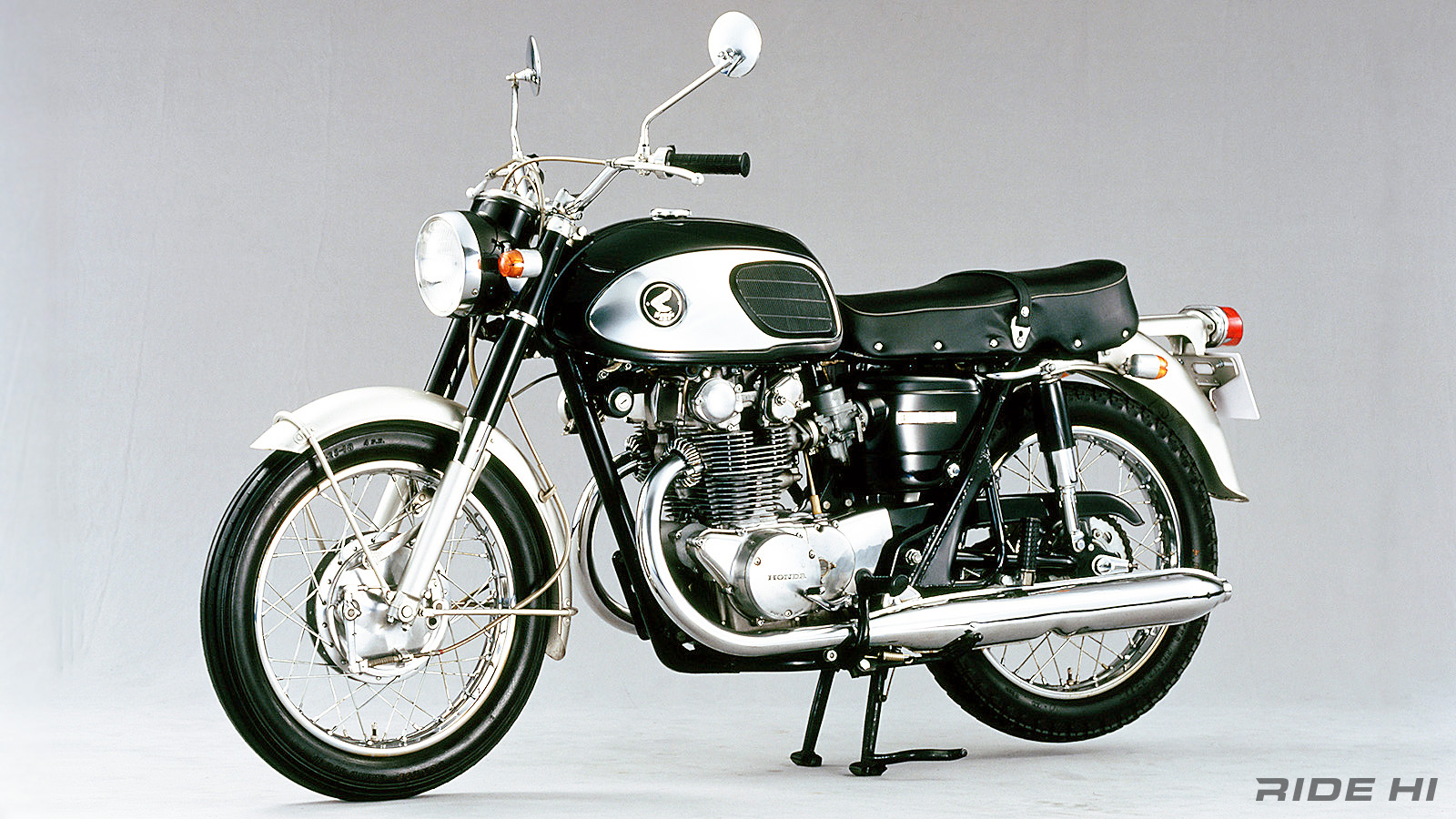

1960年に初のスポーツバイク、CB72(250cc)で世界GP制覇を予見していたかのように世界のマーケットへ踊りでるや、当時のスポーツバイクで頂点の存在だった英国製500ccと同等の性能という評判で大躍進したのだ。

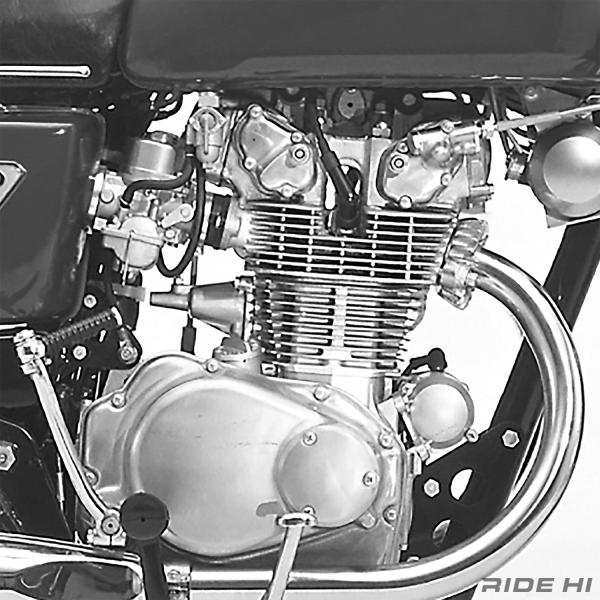

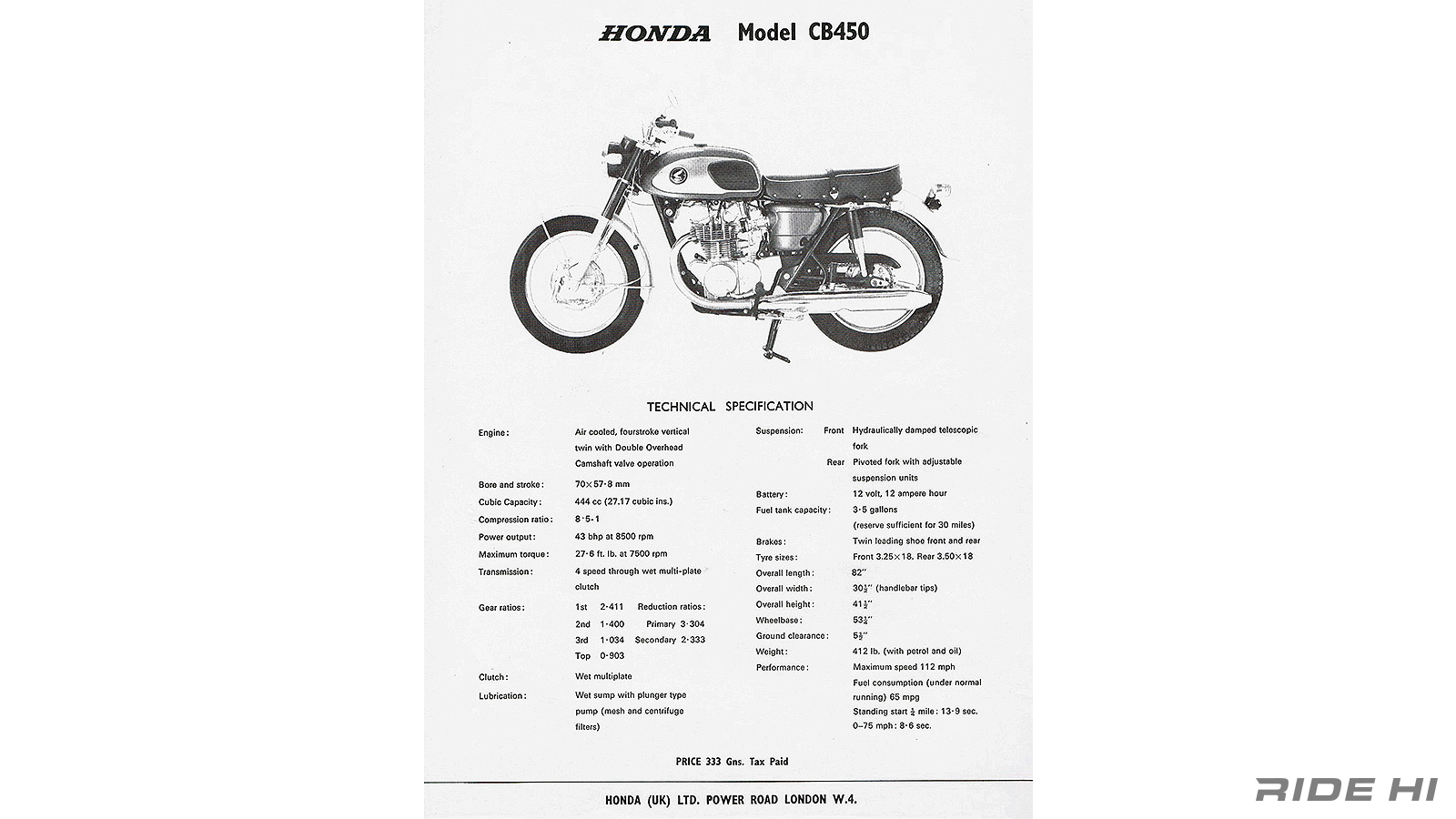

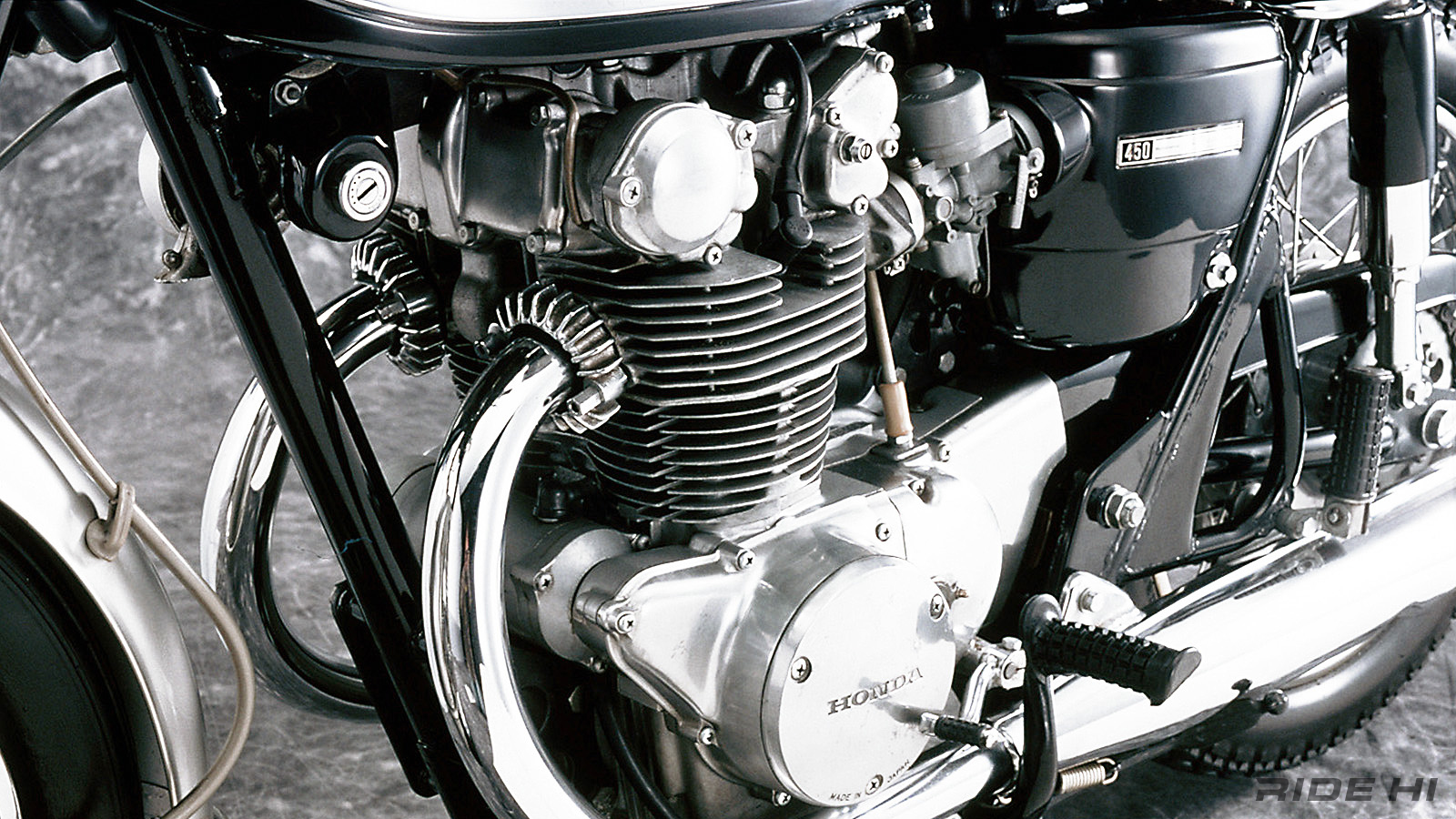

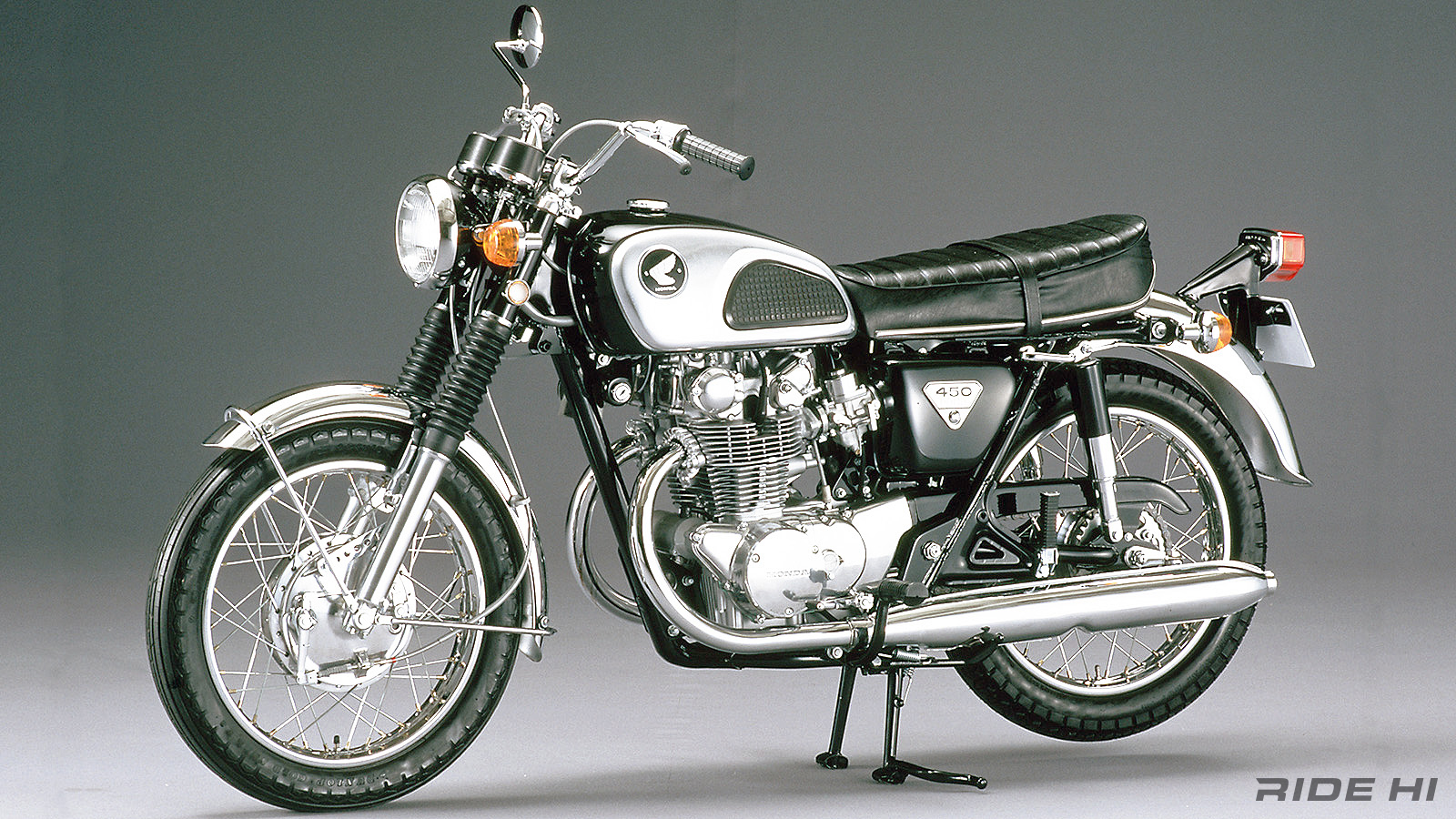

当時はまだOHVエンジンが主流で、CB72はレーシングマシン並みにカムシャフトが上にあるOHCを搭載する先進性だったが、ホンダは次なるターゲットをトライアンフやBSAにノートンなど、大型バイクの牙城を凌駕する生粋のGPマシンでしか見ることのできなかったDOHC、カムシャフトが吸気側と排気側専用で2本ある、ダブル・オーバー・ヘッド・カムシャフトを搭載することにした。市販車では世界初、1965年のことだった。

初の大排気量エンジン搭載のCB450は、メーカーの世界GPへ向け開発したワークスマシンでしか見られなかったDOHCを搭載して世界中のファンを釘付けにしたが、実はそのDOHCにはさらなる仕掛けがあった。

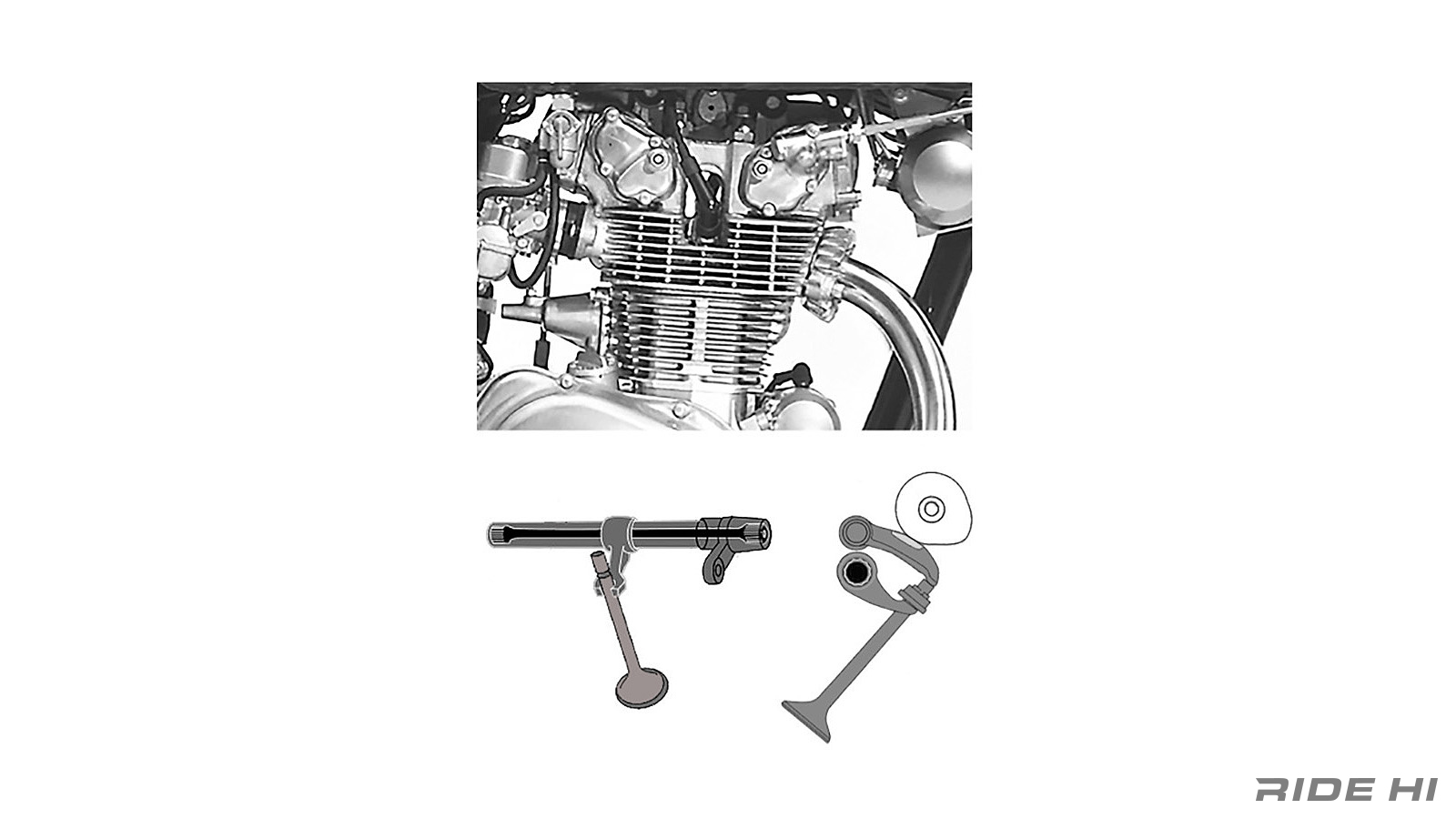

CB450のDOHCにはバルブを引き上げておくコイルスプリングがない。

どうやってバルブを閉じているかというと、トーションバーという金属の棒をひねってセットし、このひねられた金属棒の戻ろうとする反力をバネとして利用していたのだ。

なぜ一般的なコイルスプリングを使わなかったのか……それは高回転で往復するバルブの動きに、10.000rpmを超えるような超高回転域で起きやすい、サージングといってバルブが追随できず勝手に振動してしまう現象を出にくくするため。

コイルスプリングは、どんなにバネを強くしても、高周波でフワフワとバウンドしてしまう特性があるのに対し、トーションバーはそうした振動に左右されにくいからだ。

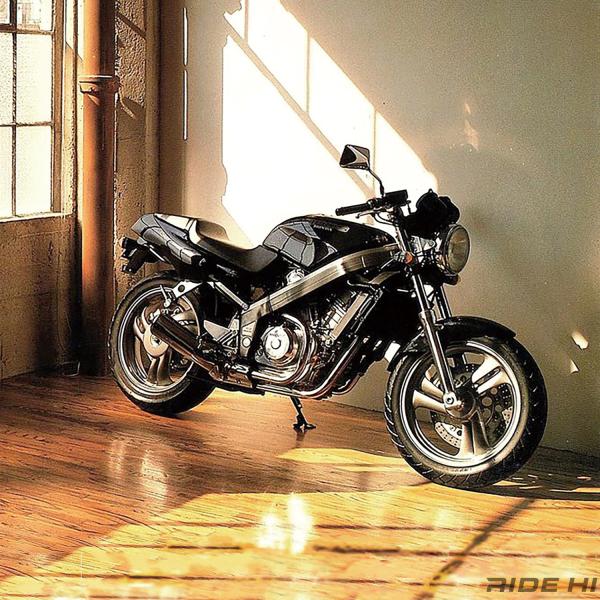

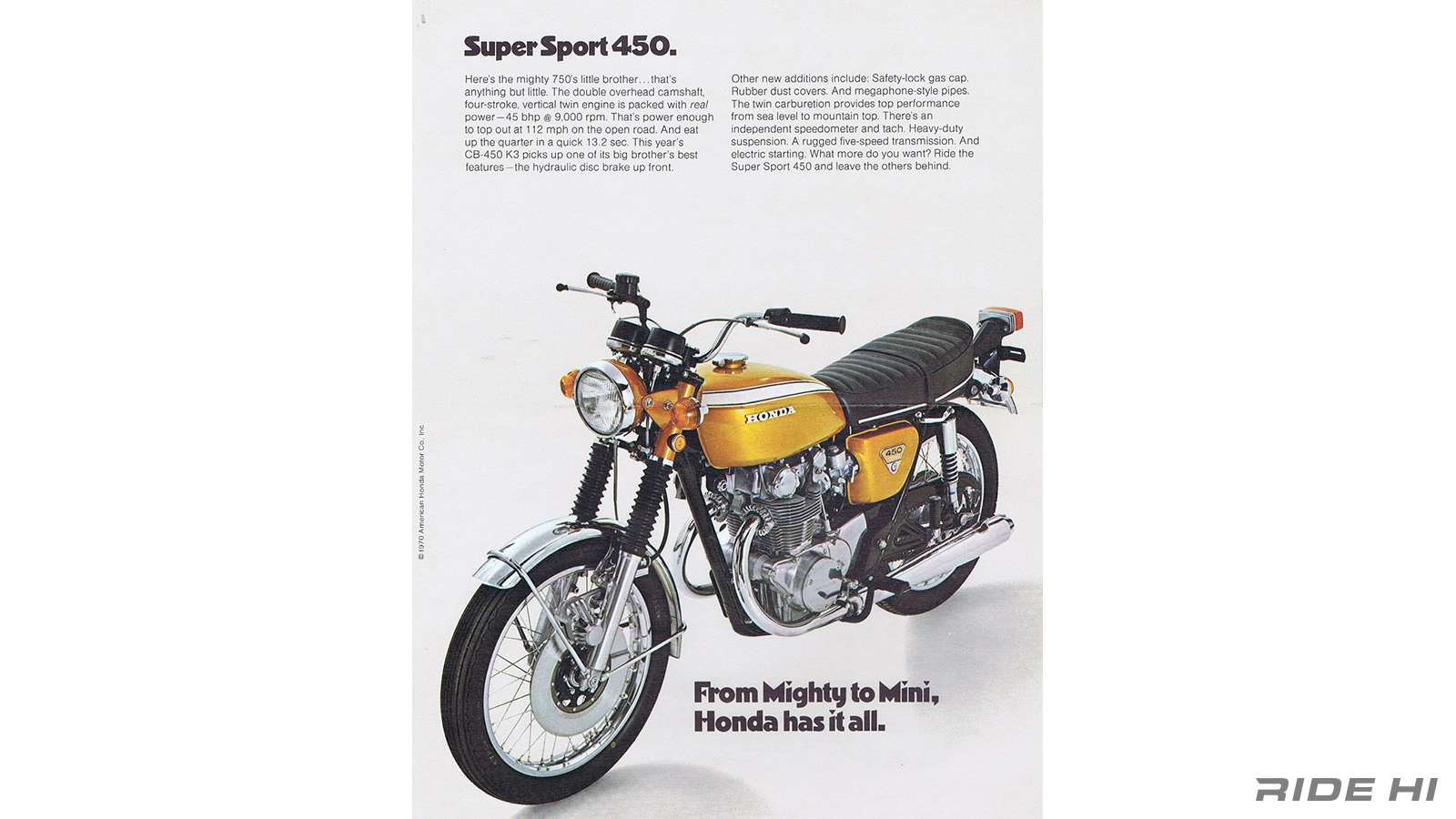

英国製650ccバーチカル(直立)ツインと肩を並べるどころか、楽々と抜き去るパフォーマンスのCB450……もちろんヨーロッパからアメリカまで、大型バイクファンからは注目を集めたがホンダが期待したほどの反響ではなかった。

その原因のひとつが、バイクの大きさ。頂点バイクを乗るライダーには、貫録を見せつけるような堂々としたアピールが必要だからだ。

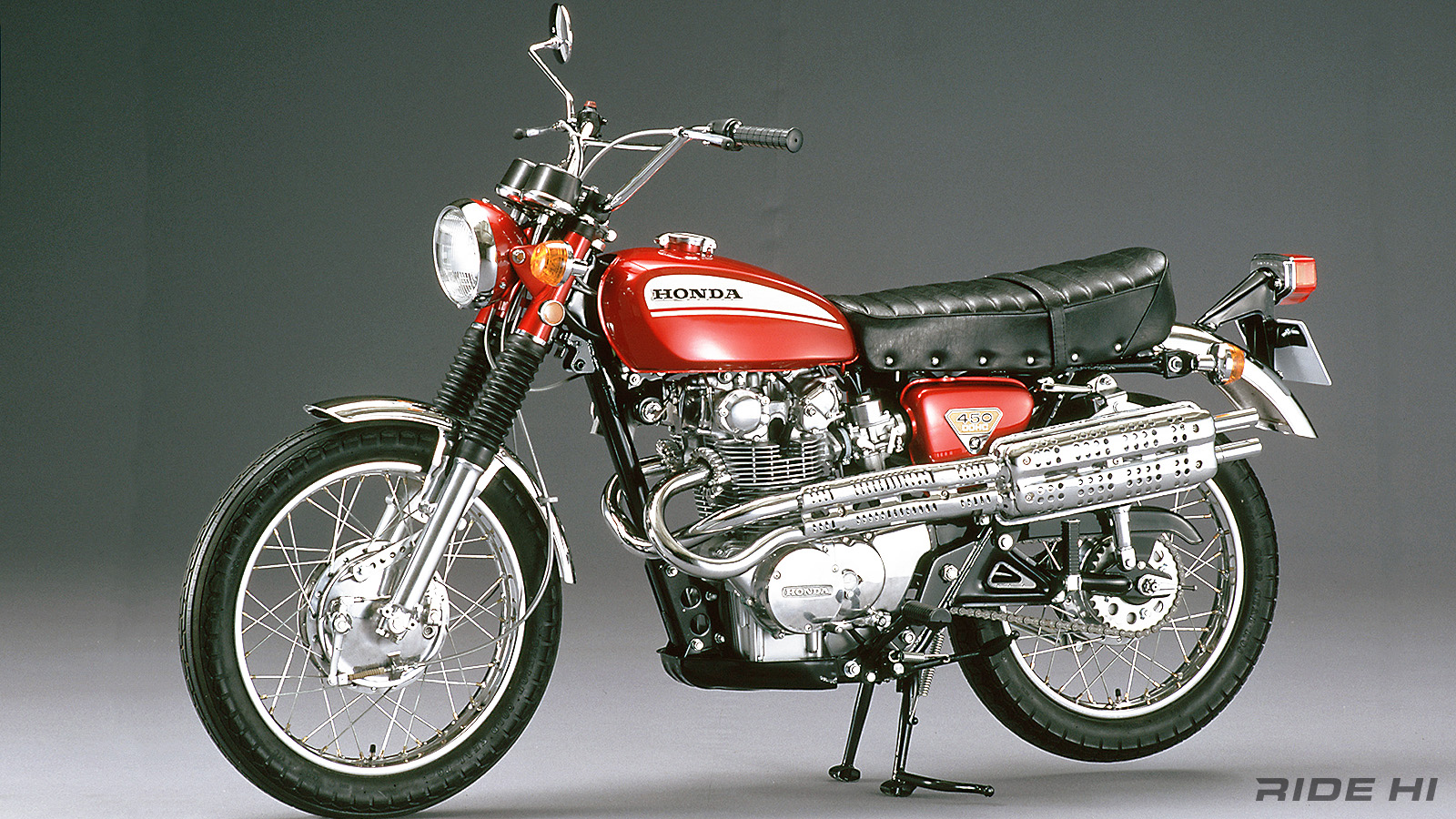

当初は「クジラ」タンクと呼ばれた前後に長く、しかしスリムな燃料タンクだったが、これを一般的な幅のあるフォルムへ変え、650ccより下に位置するバイクらしくコンパクトさをアピールする戦略とせざるを得なかった。

そしてこの苦い経験が、1968年に発表したCB750フォアへと活かされたのだ。

堂々のタンク形状、両側へはみださんばかりの4気筒エンジンのボリューム、車幅を増やす張り出した4本のマフラーなど、世界の大型バイク・ファンの心をガッチリと掴んだのだのはいうまでもない。

CB450もCB750フォアをイメージさせるフォルムとなり、お得意のスクランブラー・デザインでアメリカ市場の人気を獲得したが、続くCB500フォアへと4気筒化の流れに埋没していく運命を辿るのだった。