世界GP制覇が手に届くとみるや

市販車初のDOHC搭載で

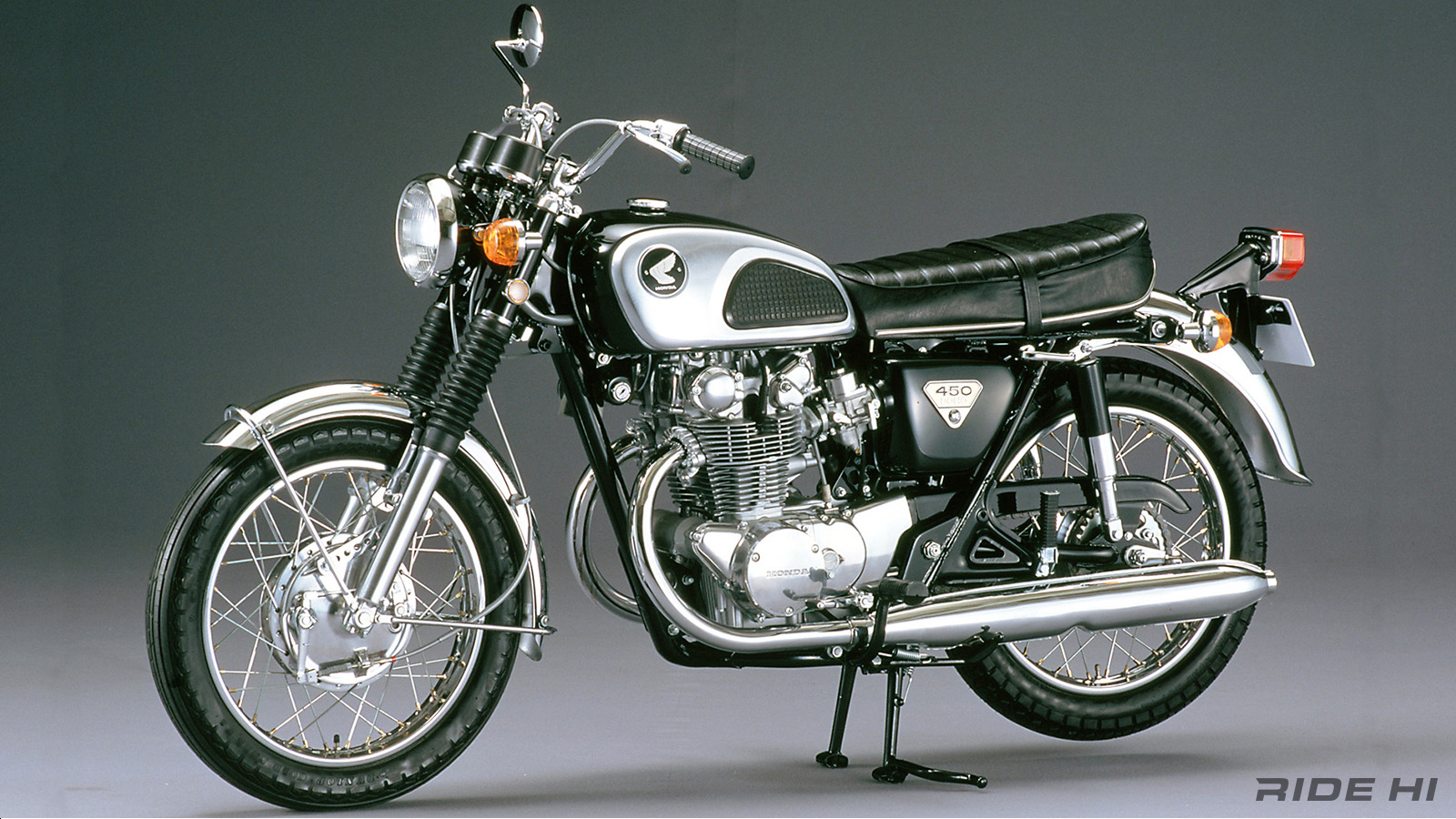

英国大型バイクの牙城に斬込んだホンダ

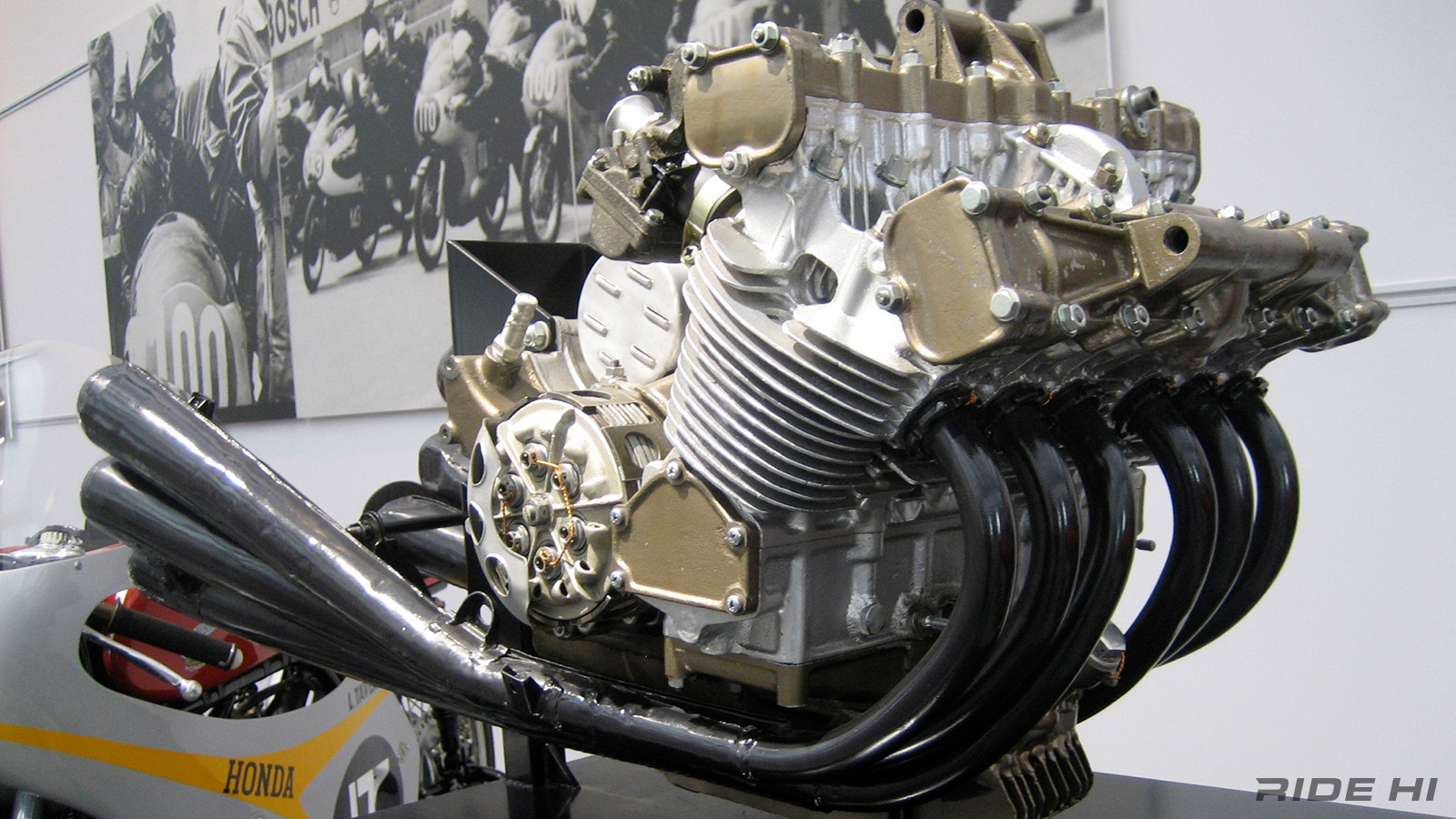

ホンダは1959年にマン島T.T.レースへの挑戦をスタート、まだ輸出もしていない頃に海外レースでの実績で業績を伸ばしていく道筋を描いていた。 そして’61年の初優勝から、50cc~500cc全クラスのメーカータイトルを完全制覇まで僅か6年。

その間、GPマシンの進化も著しかったが、世界中で販売するスポーツバイクの進化たるや、凄まじいとしか言いようがない。

日本国内ではまだ舗装路が少なかった1960年に初のスポーツバイク、CB72(250cc)で世界GP制覇を予見していたかのように世界のマーケットへ踊りでるや、当時のスポーツバイクで頂点の存在だった英国勢と同等の性能という評判で大躍進したのだ。

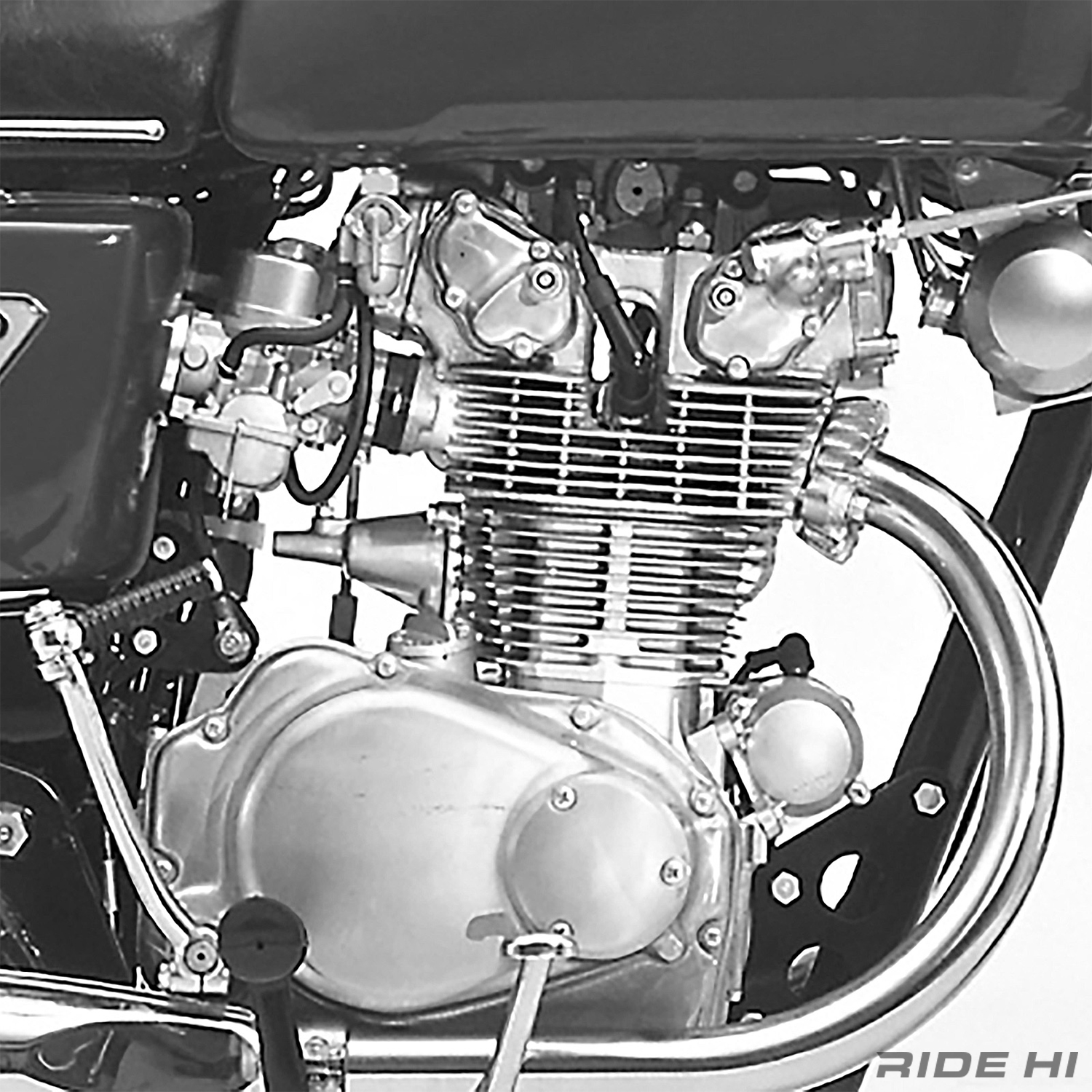

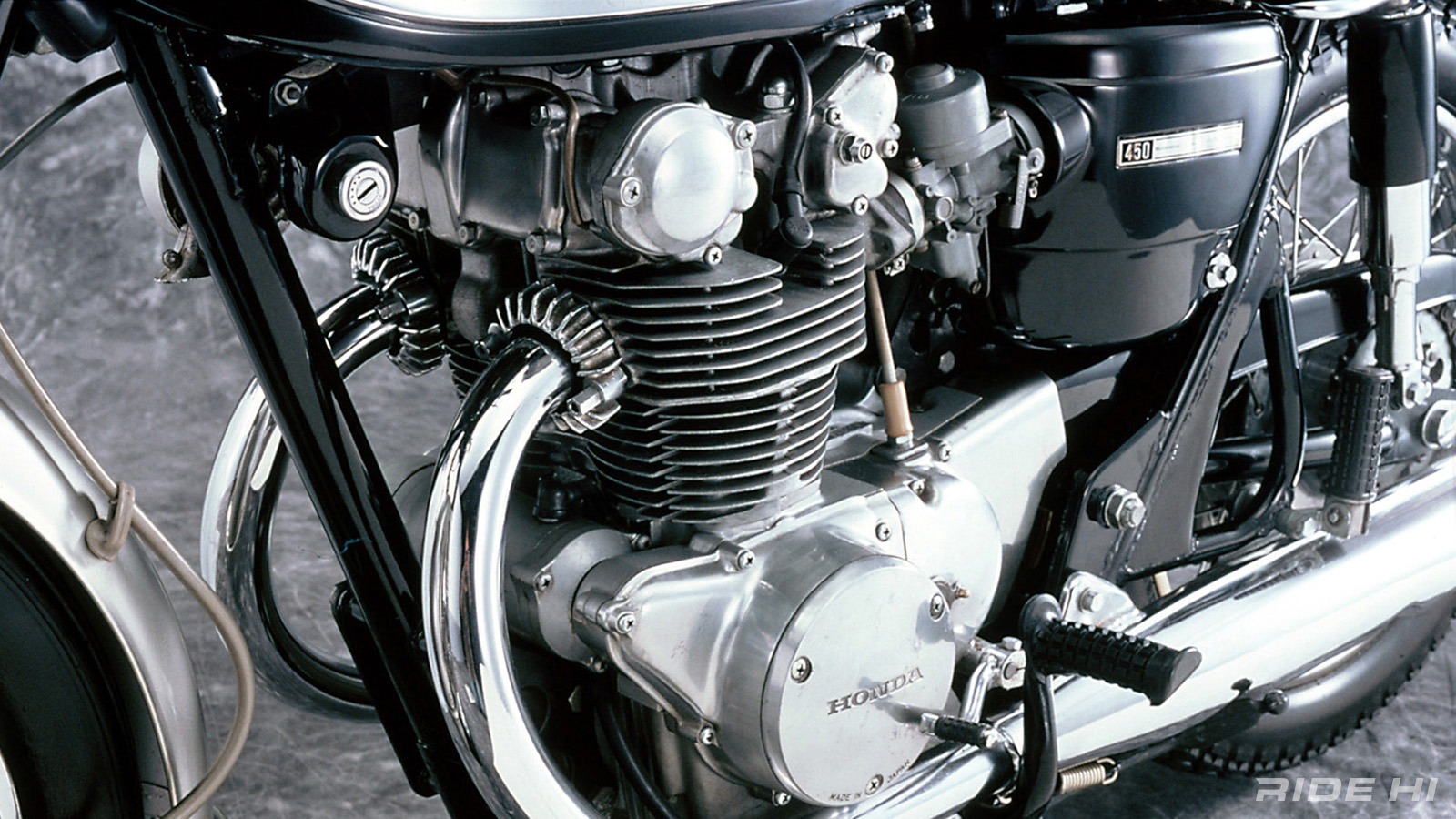

そのCB72は当時まだOHVエンジンが主流で、レーシングマシン並みにカムシャフトが上にあるOHCを搭載する先進性だったが、ホンダは次なるターゲットをトライアンフやBSAにノートンなど、英国製大型バイクの牙城へ直接斬込む大排気量エンジン開発で、何と生粋のGPマシンでしか見ることのできなかったDOHC、カムシャフトが吸気側と排気側専用で2本ある、ダブルオーバーヘッドカムシャフトを搭載したのだ。

市販車では世界初、1965年のことだった。

まさかのコイルスプリングのないバルブ……

革新メカニズムに躊躇しないのがホンダ!

それまで250ccがスポーツバイクの主力だったホンダにとって、初の大排気量エンジン搭載のCB450は、メーカーの世界GPへ向け開発したワークスマシンでしか見られなかったDOHCを搭載して世界中のファンを釘付けにしたが、実はそのDOHCにはさらなる仕掛けがあった。

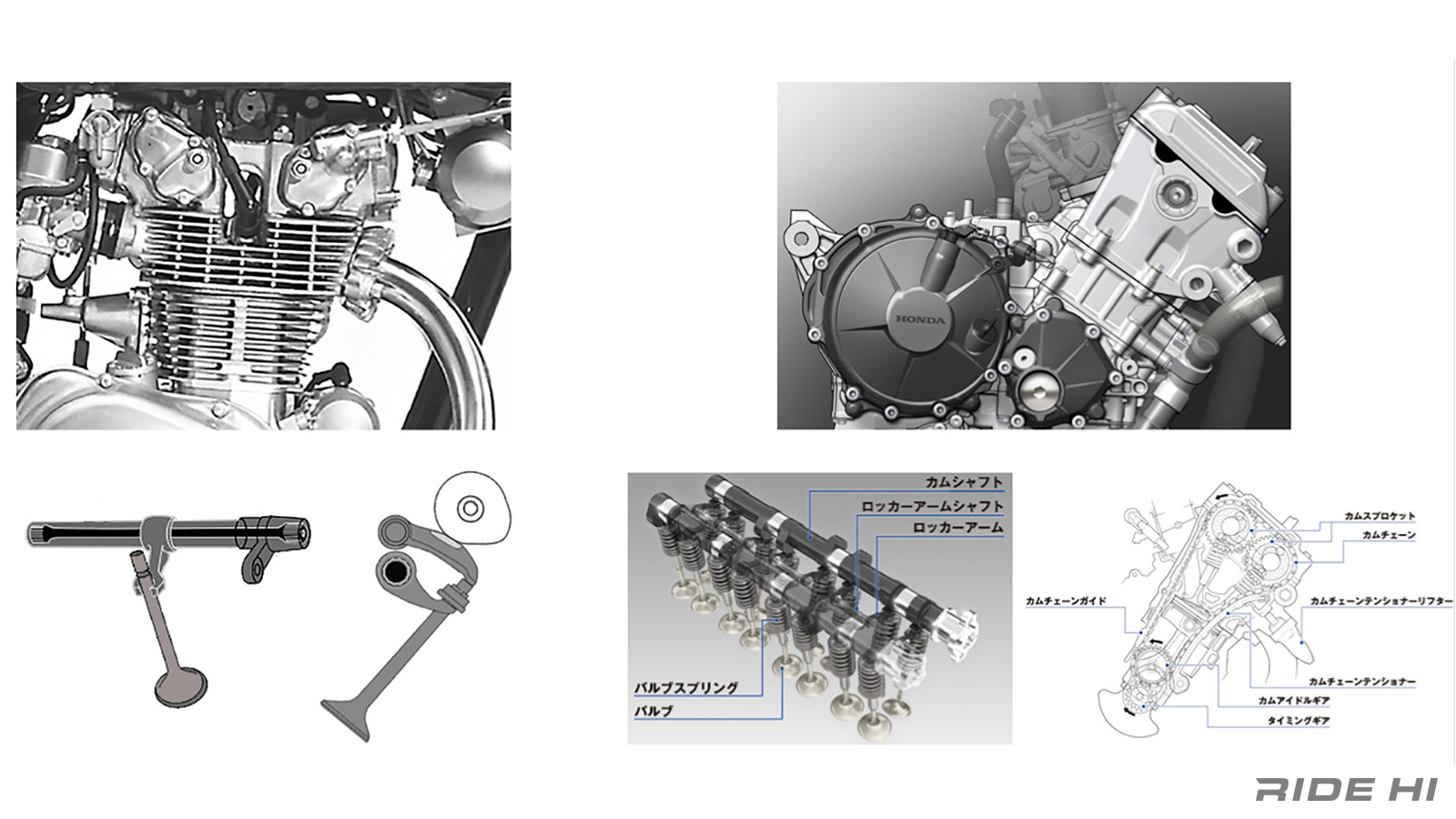

イラストは右が最新のCBR1000RR-RのDOHCエンジン。気筒あたり4本のバルブが小さなロッカーアームを介しカムで駆動されているが、そのバルブを閉じている16本のコイルスプリングがある。

対してCB450のDOHCにはこのコイルスプリングがない!

どうやってバルブを閉じているのかというと、トーションバーという金属の棒をひねってセットし、このひねられた金属棒の戻ろうとする反力をバネとして利用しているのだ。

なぜ一般的なコイルスプリングを使わなかったのか、それは高回転で往復するバルブの動きに、10.000rpmを遥かに超えるようなとき起きやすい、サージングといってバルブが追随できず勝手に振動してしまう現象を出にくくするためだ。

コイルスプリングは、どんなにバネを強くしても、高周波でフワフワとバウンドしてしまう特性があるのに対し、トーションバーはそうした振動に左右されにくい。

既にGPマシンで18,000rpmと20,000rpm近くを経験したメーカーならではの、革新的なテクノロジー開発で、しかもいきなり市販車へ採用してしまうのが、いかにもホンダならではの斬新さだった。

もっとも初の市販車DOHCというのが、実はホンダにとっては1962年のカブレーシングCR110で実現していたのだ。

ただ世界GP出場マシン開発の段階で、プライベーターも出場できるように、GPマシンのレプリカを販売してしまうのがホンダで、当然ながらハンドメイドの限定スペシャルマシン、量産車とは呼べない。

何れにしてもこの数年間は、他メーカーだと10年以上はかかる技術革新の連続だった。

CB750フォアの登場で、

マイノリティな存在と化してしまったが……

このトーションバーのバルブスプリング、金属棒をひねる特殊工具が必要だったが、通常のソケットレンチに近いモノで難しくもないものの、さすがに世界の隅々まで馴染んではくれず、しかもホンダが大型バイクを意識した設計というのも、小型で精密、しかもビッグバイクを追い回せる……のが人気だったイメージを覆すには至らなかった。

そうこうしているうちに1968年、ご存じ量産車で世界初の4気筒、CB750フォアの登場でホンダは一気に他ブランドを凌駕してしまった。

繰り返すが、何というスピード感。1~2年で技術革新をアピール、3年で次世代へバトンタッチという猛烈な開発ラッシュ。

とくに大型バイクへの初チャレンジという渦中にあって、CB450は「くじらタンク」と呼ばれた1965年の初代から、小ぶりな燃料タンクへと換装された1968年のマイナーチェンジに加え、1970年のCB750フォアをイメージさせるモデル、さらにお得意のスクランブラー・デザインでアメリカ市場の人気を獲得したが、続くCB500フォアと4気筒化の流れに埋没せざるを得なかった。