最後の250cc4気筒レプリカは、扱いやすい動力性能とハンドリング追求で究極を目指した!

ホンダが1960年代に世界GPを制覇した原動力はマルチシリンダー(多気筒化)。125cc5気筒や250ccの6気筒など、高回転高出力を旗頭に他を圧倒的に引き離す絶対的存在ですらあった。

それが250ccの市販車ではスズキやヤマハに4気筒化を先行され、遅ればせながらCBR250FOURをリリースしたのが1986年。

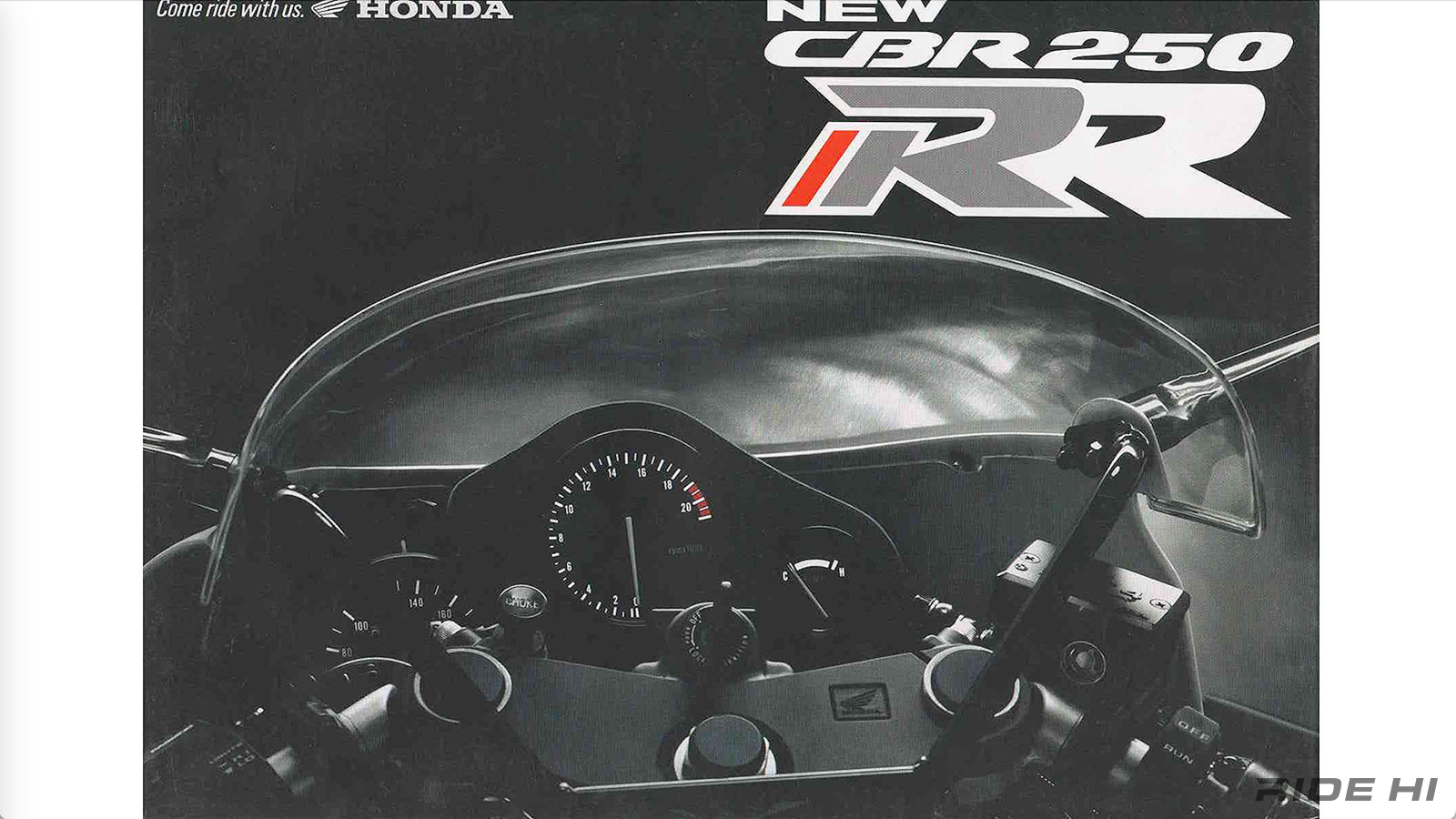

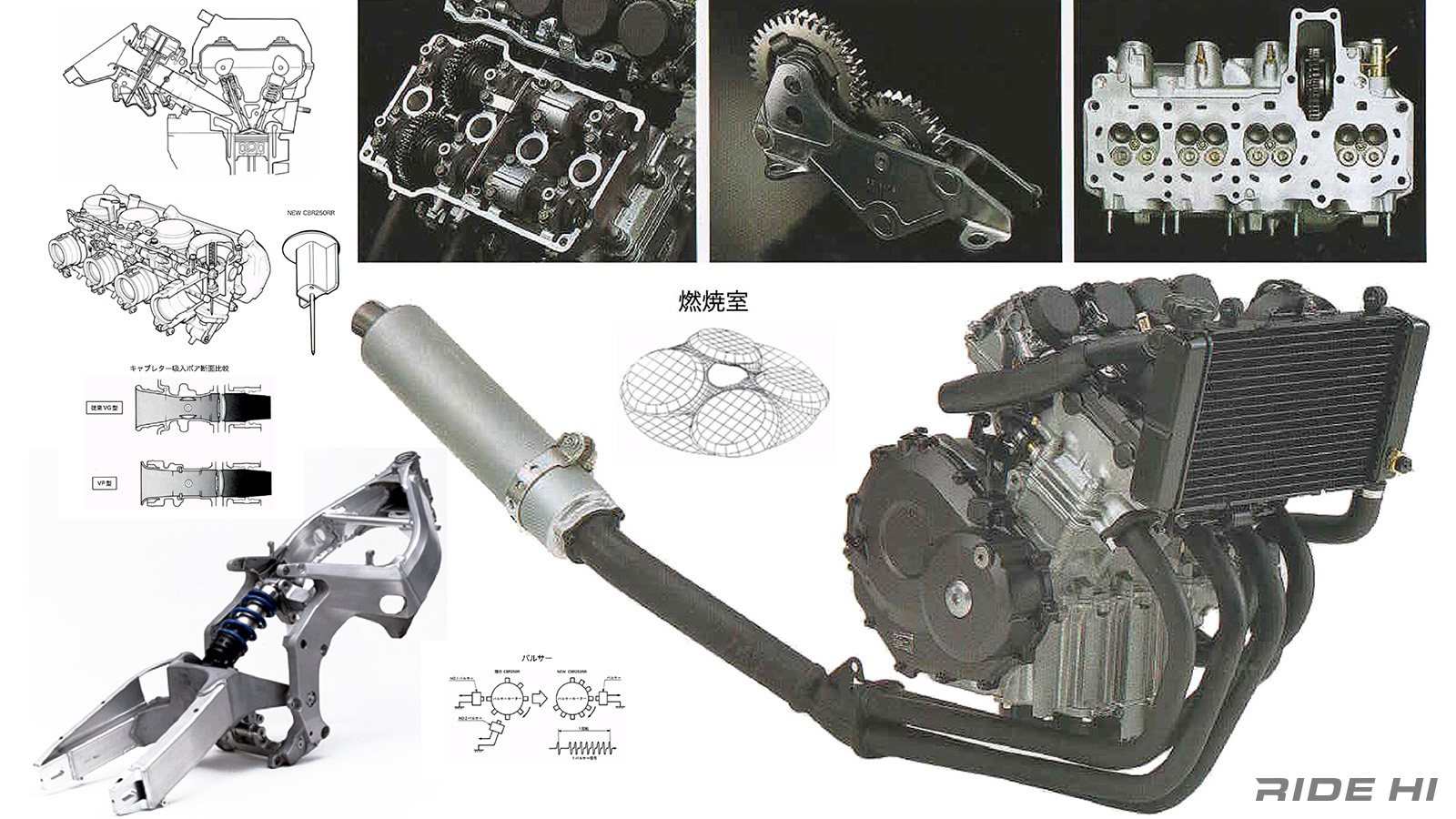

ただ他メーカーと違い、2本のDOHCカムシャフトを駆動するのは一般的なチェーンではなく、レーシングマシン専用と謳われてきたギヤ駆動。チェーンと異なり遊びがないため20,000rpmもの超高回転域でも、タイミングのズレない正確なバルブ駆動が可能となる。親指と人差し指でつくるOKサインほどしかない48.5mmの小さなボア径と、33.8mmの超ショートストロークによる精密エンジンにふさわしいメカニズムだ。

そして翌1987年にフルカウルを纏い、さらに磨きをかけたCBR250Rが登場。続いて1988年にはレーサーレプリカのフォルムとなり、走りに特化したチューンでCBR400Rと双璧をなす陣営が完成していた。

そのレーサーレプリカへの熱も冷めはじめた1994年、CBR400RRと共に究極の最終章として250ccでもCBR250RR、ダブルアールがデビューすることとなった。

熟成エンジンを究極の効率化とライダーの感性に馴染むシャシーの動的バランス追求!

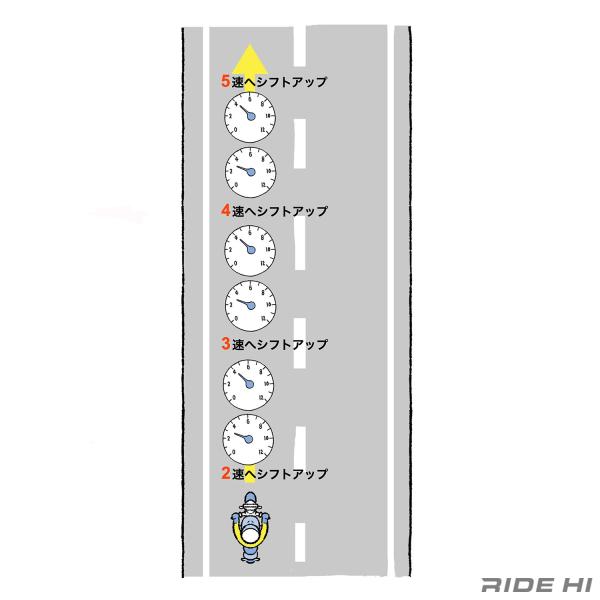

レッドゾーンが19,000rpmからと超高回転設定の45PS/15,000rpmのパフォーマンスは、燃焼室の見直しやキャブレターのピストンをフラット化して吸気通路を出っ張りのないストレート化に徹したり、点火タイミングを拾うセンサーを2箇所から1箇所としてパルス間隔を思いきり詰め、デリケートな回転域での追従変化を向上させるなど、絶対的パワーもだが中間的なスロットル操作でのレスポンスやトルク発生までのタイムラグを縮める、いわば乗りやすさを最優先する最新テクノロジーを駆使したチューンに徹している。

車体のほうも、CBR400RRと同じLSG(低重心)化を押し進めたツインチューブと様変わり。ただCBR400RRが、より剛性アップと低重心を狙ったのに対し、CBR250RRでは走りの荷重もそこまで高くはないため、剛性の必要なステアリングまわりとピボット付近の柔軟性を高めた組み合わせに設定、重きをリーンのアクションで車体のロール運動に変化の出にくい、ライダーの感性に馴染みやすい従順な特性を得ているのが最大の特徴だ。

これまでの目の字断面で左右一対のシンプルなツインチューブだったのが、前後で異なるブロックを繋ぎ合わせる構成は、カウル両サイドから吸気をフレーム内へ導くエアダクトを含むレイアウトとなった。

こうしてレプリカ時代を経たCBR250RRが辿りついたのは、250ccのユーザーがより親しみやすく経験を積むと操る醍醐味が味わえるという懐の深さだった。

フロントフォークにゆっくりなストロークには抵抗がないスムーズさを発揮しつつ、急激な動きには減衰圧を2次曲線的に高める機構を組むなど、大型バイク並みの足まわりを奢っているあたりにもコンセプトの徹底さ加減が伺われる。

1992年からCBR900RRと同じようなグラフィックも採用され、いかにも走りそうなルックスとなったが、内容的にはこれまでにないほどフレンドリーで馴染みやすいハンドリングとなっていたのだ。

ホンダとしては最終章に相応しい完成度をこうしたカタチで謳えることに、開発陣は誇りを持っていたのが忘れられない。