ヤマハ・ハンドリングの真骨頂、パイプ構成では得られないデルタ形状アルミ鋼板フレーム!

1980年に2スト復活を世界にアピールしたヤマハRZ250の衝撃的なデビューに続き、1983年にはRZ250Rで可変排気ポートのYPVSなどレース直系の著しい進化をみせたヤマハ2スト・スポーツは、そのパフォーマンスを一般ライダーがどう乗りこなすかという課題に取り組む必然性を生じた。

いっぽう世界GPの頂点だった500ccクラスで、ヤマハはより激化していくパワー競争に、世界チャンピオンで馴染みやすいハンドリングのほうが競り合いを含むすべてに優位というのを思い知っていた。

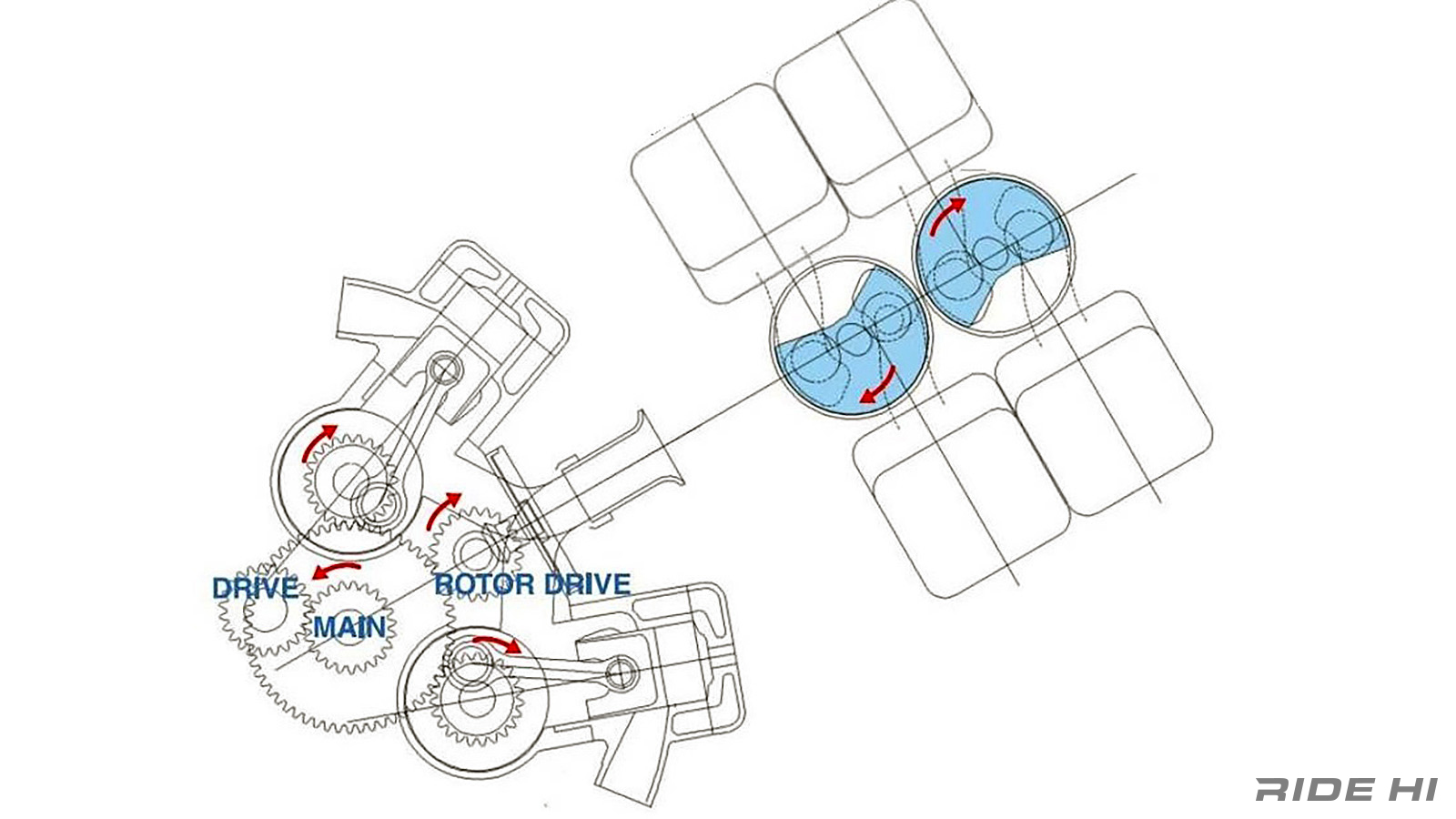

その頃のワークスマシンYZR500は、1981年まで続いた並列4気筒(0W53)を中速域から強力なロータリーバルブ吸気の2気筒を斜め上下にギヤ連結した0W60へと進化させていた。

しかしロータリーバルブ吸気の宿命である両外側を向くキャブレターの位置のため、どうしても車幅がワイドになる。

そこで開発を進めていた並列2気筒をV型配置にギヤ連結、そのVバンク間でロータリーバルブ(円盤)を回転させる0W61を同じ1982年に投入した。

このシリンダーの配列からエンジン重心が下げられる構成であるため、フレームのアンダーループをエンジン中ほどでマウントできるレイアウトとして、フレームの距離が縮まり剛性的にも重量的にもメリットの大きな設計とできる。

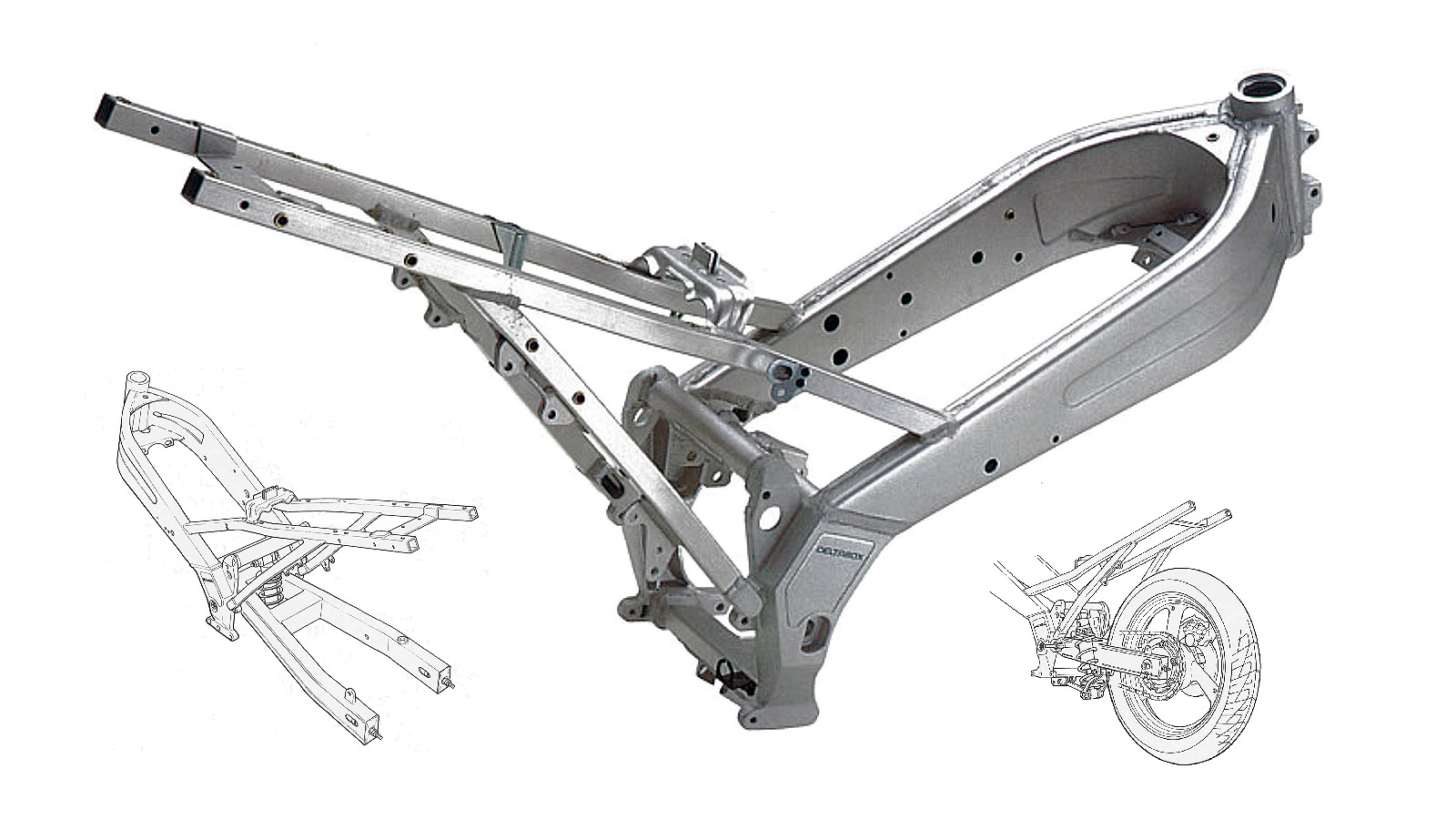

翌1983年には既にアルミ角パイプを平面のアルミ鋼板を溶接することで、さらにコンポアクトでハンドリングも安定性と軽快性を兼ね備える仕様へと進化、さらに1984年になるとメイン部分が三角形を描くプロファイルとしてスイングアームのピボット部分とを一体化、「デルタボックスフレーム」と呼ばれる独自のシャシーへと開発が進められた。

この開発プロセスでエンジニアが学んだのは、アルミ角断面の引き抜き鋼管を組み合わせたレイアウトでは、縦剛性や横剛性では方向や太さで対応できるものの、捩りなどライダーがリーンのアクションに対して応える大事なニュアンスに、どうしても一定の変化、つまり過渡特性がどこかで変曲点を生じ、人間の感性に馴染む安心感を得にくいというものだった。

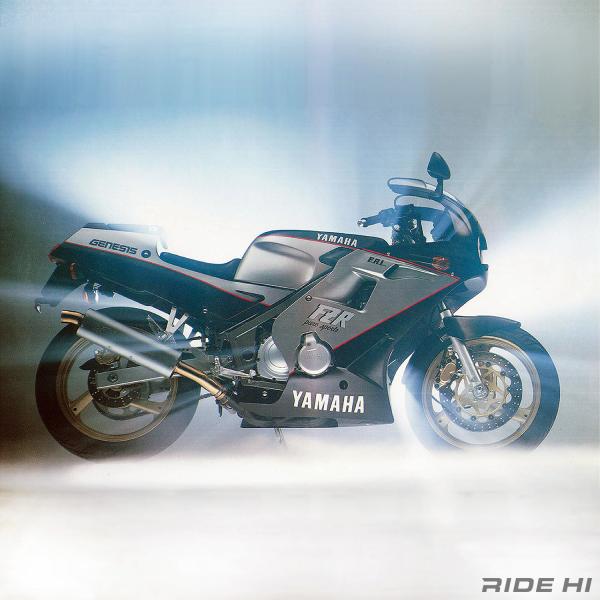

そんなタイミングで、TZR250の開発プロジェクトをヤマハは何とこのYZR500を開発しているエンジニアに直接命じたのだ。

そうなると当のエンジニアは最新のノウハウを使いたい。

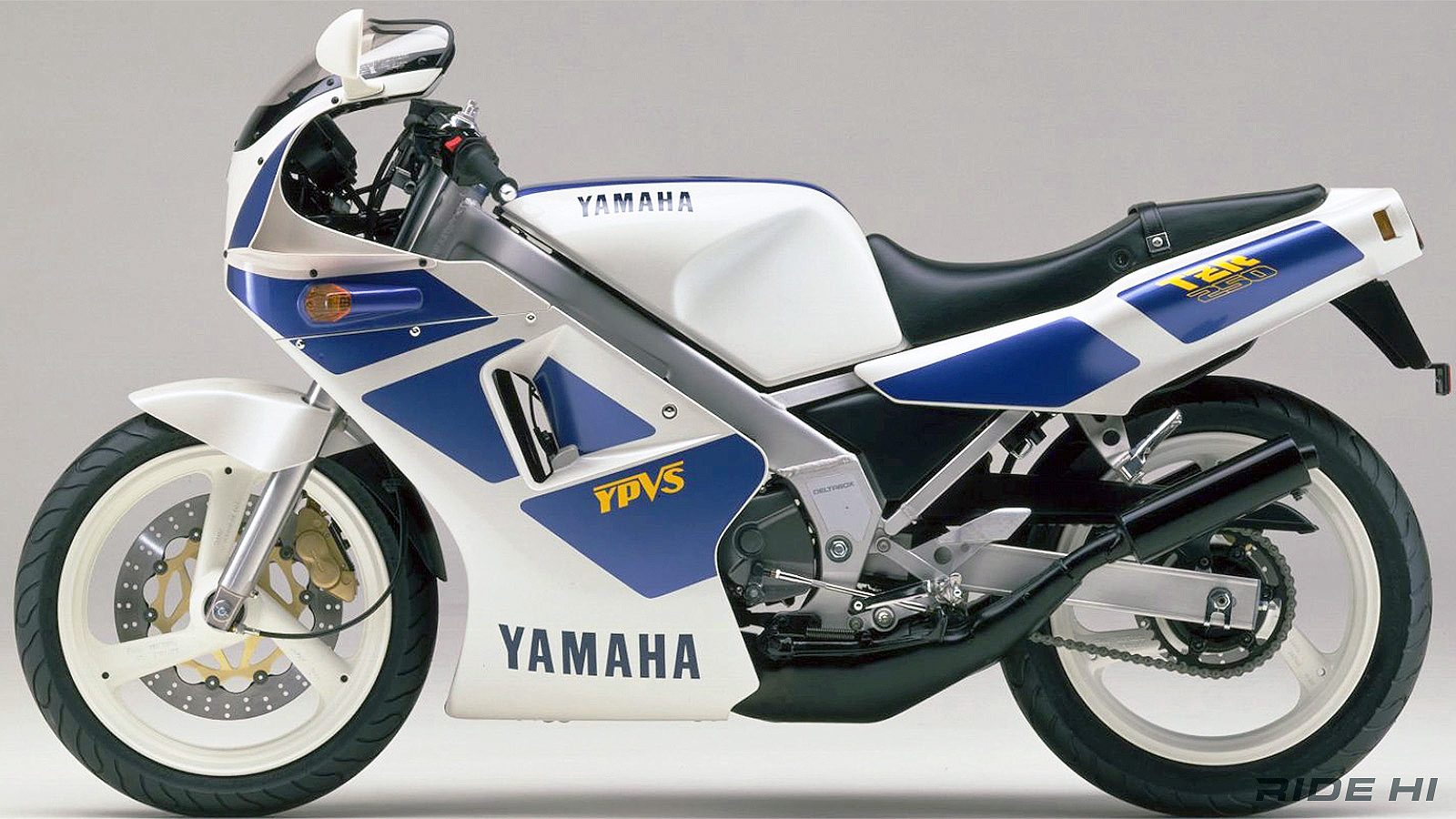

果たしてアルミ鋼板を溶接で繋ぐ、猛烈に手間とコストのかかる「デルタボックスフレーム」により、TZR250はYZR500譲りの人間の感性に馴染みやすい、常に安定したハンドリングのスポーツマシンへと一気にレベルアップできたのだ。

エンジンも最新2スト・テクノロジーで、低中速域でトルキーなトラクションが得られるクランクケース直結のリードバルブ方式に、レスポンスで優位なフラットバルブ・キャブレター、パワーバンドを拡げた排気ポートを可変としたYPVSも分離給油とも連動して効率をアップ、クランクのコンパクト化にピストンも軽量高剛性でピックアップの良い特性を得るなど、新しい世代の次元へと大幅刷新された。

さらにミッションも潤滑オイルにギヤが浸る攪拌抵抗を嫌い、オイルポンプで強制潤滑するドライサンプ方式と、まさにレーシングマシンでしかみられないハイメカ揃いの仕様だった。

TZR250の「デルタボックスフレーム」は、スイングアーム・ピボットまわりをアルミブロックの剛体で、そこからステアリングヘッドとを結ぶメインフレームは、YZR500と同様に三角形(デルタ)で前方が上下に広く、ブレーキングなど前後に剛性が高く、ひねり方向にはしなやかとなるようアルミ板をモナカ溶接(箱状=ボックス)した捻りに柔軟なしなやかさが特徴。

このしなやかさこそ、ヤマハ・ハンドリングが1960年代のYDS-1以来、変わらず求めてきたフィロソフィそのものだ。

レーサーレプリカとは、レースでは限界付近の鋭い、スーパーテクニックが必要な領域ではなく、むしろ市販車より扱いやすい穏やかな特性……誤解されやすいこの本質を、ヤマハはTZR250で見事に貫いてみせた。

当時を知るライダーが、その乗りやすさと素晴らしい感性を語るのは、それだけ特別なマシンだったからにほかならない。