世界GP制覇の2st.ロータリーバルブで

500cc挑戦マシンをそのままレプリカに!

スズキのΓ(ガンマ)といえば250のほうを思い浮かべるかも知れない。

確かにRG250Γは250スポーツの常識をことごとく打ち破った革新児だったが、車名のΓ源流は世界GPの頂点、500ccクラス制覇を賭けて闘うレーシングマシン、RGΓから由来したネーミング。

そしてRG250Γの2年後に、遂にその本モノのレプリカが市販された。

それはまさかのスクエア4(フォー)のロータリーバルブ吸気。

スズキは1960年代に世界GP挑戦を始めてすぐ、東ドイツのメーカーMZでライダー兼エンジニアでもあったデグナーの亡命を受け容れ、強みだったロータリーディスクバルブ吸気をGPマシンに採り入れた。

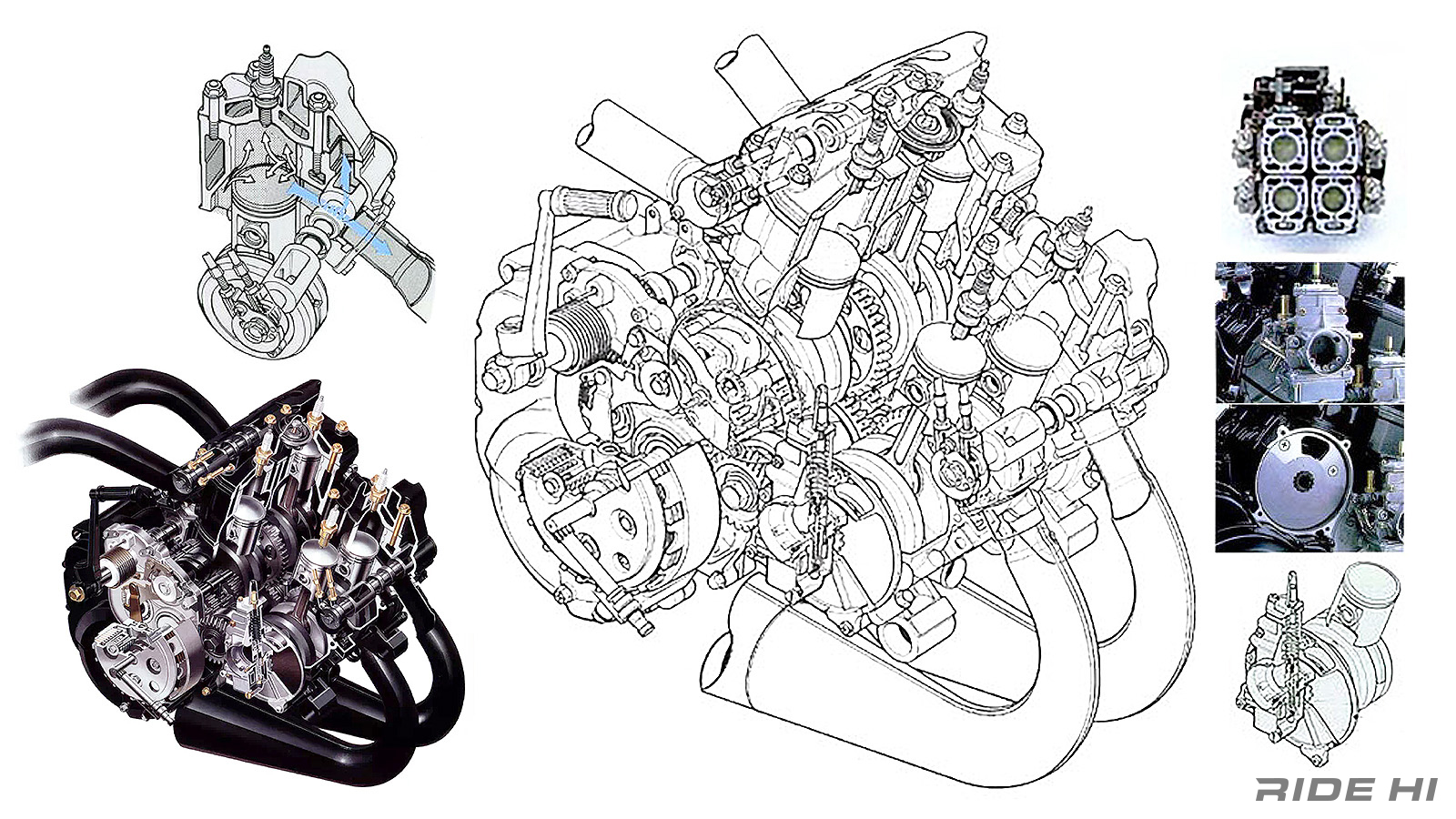

構造上、クランクケース側面に切り欠きの入ったディスク(円盤)を回転させるので、キャブレターが横を向くレイアウト。

2気筒だと両サイドにキャブレターがマウントされ、倍の4気筒ではふたつのエンジンをギヤ連結して、キャブレターが両側にふたつずつ顔を出す特徴的なレイアウトになる。

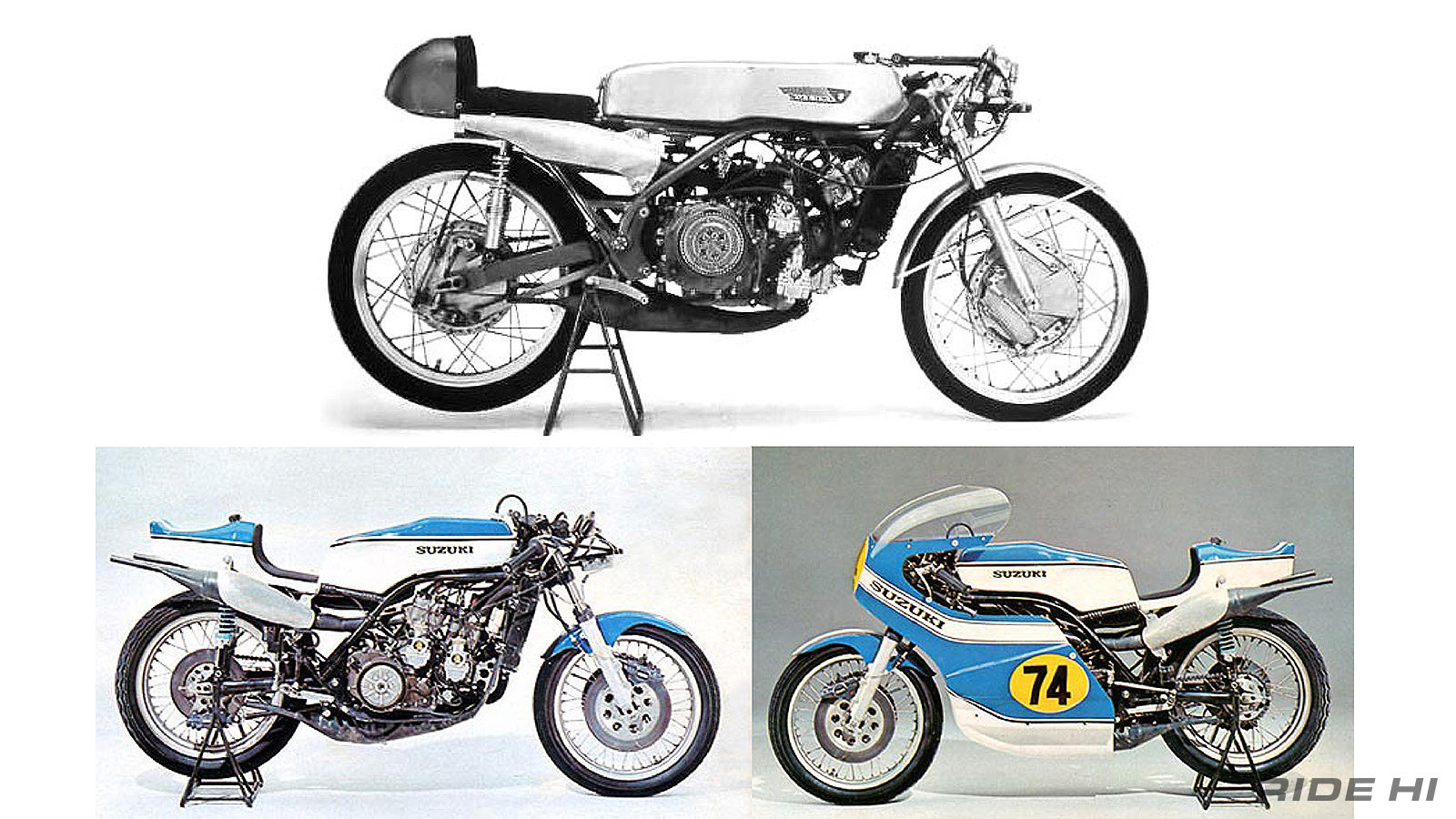

スズキは世界制覇した50ccでこのロータリーバルブ2気筒を採用、さらに125ccでは1967年から2気筒を上下でギヤ連結したRS67(写真上)で闘っていた。

その多気筒多段ミッション(14速もあった!)時代の後、スズキは最高峰500ccクラスへの挑戦を開始、ただワークスマシンとこれを市販化したマシンの2本立てというアプローチで、既にレプリカを前提にしていたのだ。

RG500(写真下)と命名されたマシンは、125ccGPマシンと同じくロータリーバルブの2気筒をギヤ連結。

両サイドに2つずつのキャブレターをマウント、2気筒は前後でギヤ連結され、上から見るとシリンダーが前後左右で均等に並んで見えるため、エンジ形式をスクエア(四角い)フォーと呼ぶようになった。

ロータリーディスクバルブ吸気は、それまでのピストンバルブ方式だとピストンの上下動でシリンダーの吸気ポートを開けたり閉めたりするので、高回転域でパワーの大きな設定だと中速域に力強さが得られないのに対し、クランクケース横の吸気口を切り欠きを入れた円盤を回転させることで吸気タイミングを任意に設定できるという大きな違いがある。

ただキャブレターが左右へ張り出すレイアウトで、2気筒をギヤ連結する宿命となる。

GPマシンのほうは、RG500→RGB→RGΓと基本構造は同じものの、配置を工夫してよりコンパクトなレイアウトへと進化。

市販車もこの進化を受け継ぎ、排気ポートを可変にしたり、クランクベアリングからコンロッド大端部へ給油するCCIなど、さらに扱いやすさを進化させつつ開発されていった。

因みに1984年から市販されていたヤマハRZV500Rは、パラツインを連結した同じ2軸構成だが、クランクリードバルブ吸気とピストンリードバルブ吸気と異なる2台のエンジンを50°のV型にマウントしたもので、スクエア4ではなくYZR500レプリカでもなかった。

アルミフレームにフルフローターサスとレース仕様を継承

車体のほうもRG250Γで採用したオールアルミ。中空の四角い断面で四隅にリブのある専用資材で、ステアリングヘッドは剛性と軽量化の両立で鋳造パーツと溶接する手間のかかる製法。

その重量わずか9kgと圧倒的な差をつけていた。

リヤサスはフルフロータというショックユニットを両側からプッシュする、スムーズ且つレートがプログレッシブに変化する高度な仕様。

テールから見ると上2本、下に2本のサイレンサーがスクエア4である証しとばかり誇らしげなアピールをしている。

RG250Γでも物議を醸した3,000rpm以下を表示しないタコメーターもスズキならではのマイノリティ感を漂わせる。

時代を反映して様々なグラフィックを纏う

様々なバリエーションが勢揃いした

またそのマイノリティを前提にするスズキらしく、RG400/500Γにはメーカー色のブルー系ツートンに加え、赤系やレースでスポンサーカラーを纏ったワークスマシンと同じく、ウォルターウルフ専用グラフィックやファンの多いヨシムラ色もラインナップされるなど、バリエーションが数多く存在していた。

それもこれも、開発スタッフの人数も少なく、レーシングマシンに関わるメンバーも兼ねているなど、日本のメーカーにあって甚だ職人的な意気込みとなりやすい環境が功を奏しているのは明らかだった。

だからスズキは難易度の高いプロジェクトでも、集中して開発するスタイルで培われたテクノロジーによる冴えたマシンが多かったのは間違いない。