フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く!

1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、それでもビッグバイクでこだわってきたツーリング性能を犠牲にしない考えを捨てずにいた。

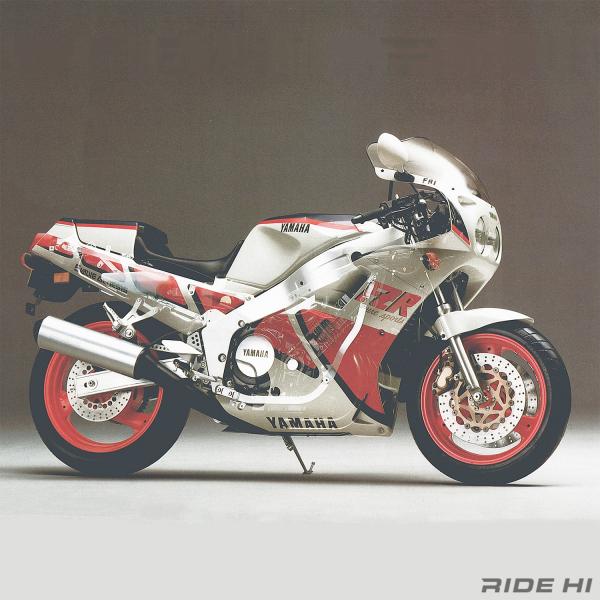

それはフルカウルのレプリカ・スタイルとなった1987年のFZR1000でも、ちょっとしたライディングポジションやハンドリングの穏やかさなどに反映され続けていたのだ。

そして1996年に登場したThinder Ace(サンダーエース)と命名されたYZF1000Rでも貫かれたいたのだ。

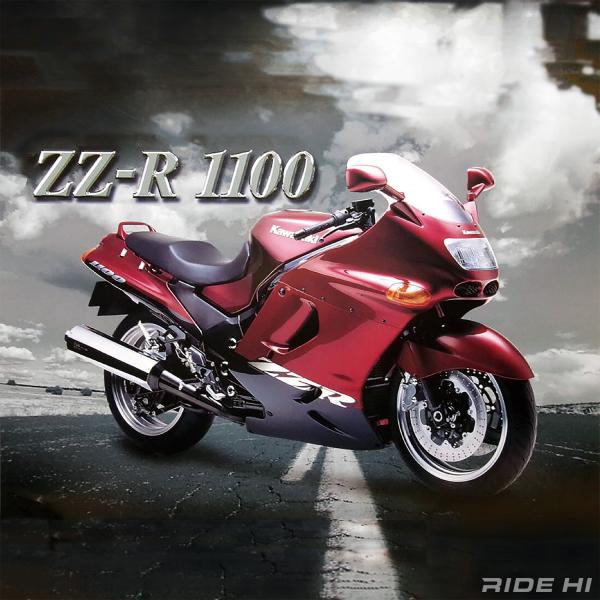

リッタークラスのスーパースポーツは、どのメーカーにとっても最速を狙うフラッグシップで、高速の安定性を優先するため二律背反となる軽快なハンドリングを重視まではしていない。

しかしヤマハの新しいフラッグシップは、公道最速を目標に掲げるとき、あおのアプローチに軽量化と高出力化、そしてエアロダイナミクスの追求で開発を進め、ホイールベースをYZF750より僅か10mm上回るだけのコンパクトさと、乾燥で198kgと200kgを切るスペックに収めたのだ。

その結果、ハンドリングはアライメントで素直な軽快性を幅広く維持できる、ヤマハ伝統の扱いやすいハンドリングへと集約されていた。

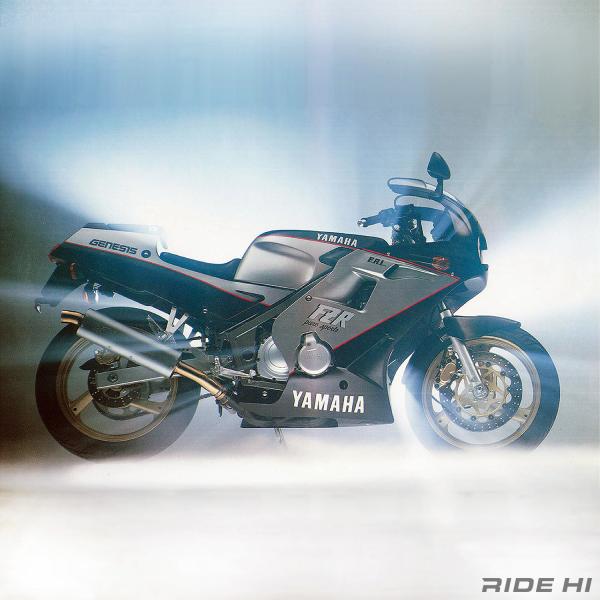

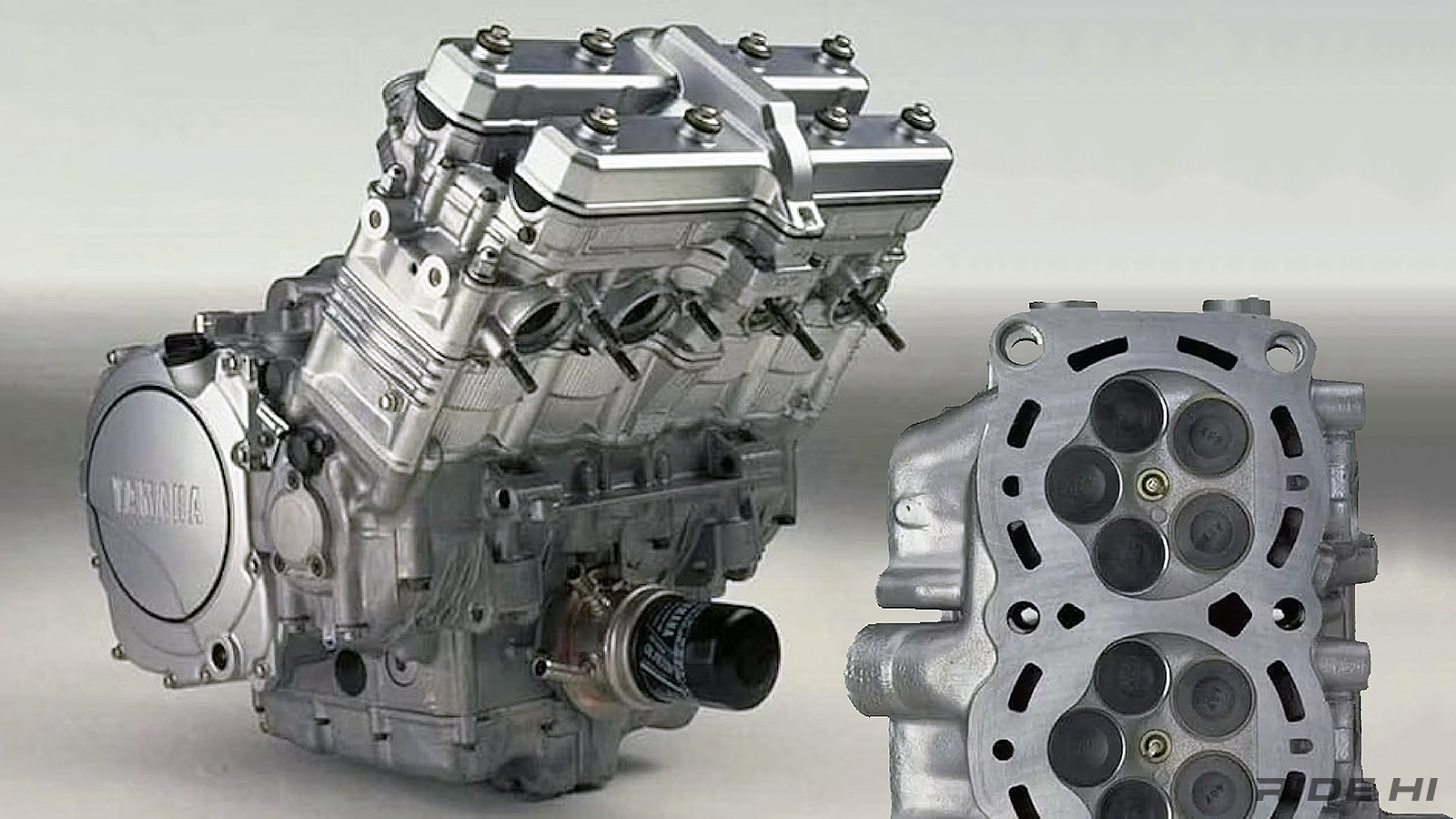

エンジンはFZR1000ベースで、ボア×ストロークが75.5mm×56.0mmの1,0002cc。

吸気側に3本、排気側の2本と合わせ計5バルブの燃焼室、エアクリーナーからストレート吸気するGENESISエンジン構成で、FZR1000よりクランクシャフトで22%、ピストンでも3%を軽量化、145PS/10,000rpmと114kgm/8,500rpmのパフォーマンスを誇った。

アルミデルタボックスのシャシーは4,400gの軽量化だが、実はスイングアームが単体で800gもの重量増を伴う剛性アップ(縦方向52%と横方向も25%アップ)がはかられている。

このフラッグシップといえど、スーパースポーツとして公道での軽快で操りやすいハンドリングにこだわるヤマハらしさは、ライバルたちのフラッグシップがやや強面(こわもて)のいわば頑とした強めの直進性のほうが、威風堂々のイメージにも合うため評価されにくい状況だった。

硬派と軟派に分かれるといえば大袈裟に聞こえるかも知れないが、穏やかな側でまとめるヤマハには半ば宿命のようについてまわっていたのだ。

スピードメーターが220km/hとタコメーターも9,500rpmが12時の位置としていたのも、パフォーマンスを低く見られないためのアピールだったという。

しかしスーパーバイクのレースが1,000cc市販車となったことから、750ccではなくリッターマシンのレプリカ路線を構築する必然性で、ヤマハは1998年にYZF-R1をリリースした。

しかしYZF1000Rサンダーエースは、むしろ役割が明確化したとばかりに2003年まで生産が続けられていたのだ。

そうしたヤマハならではの経緯からいうと、初の4ストロークでXS-1にはじまる2気筒系はともかく、3気筒GX750にXJ750~900系へと積み重ねられたツーリングを前提とする伝統のハンドリングの、いわばラストバッターがこのサンダーエースといえる。

エアロダイナミクスのデザインから、やや重みを漂わせるルックスだが、198kgと1,430mmのホイールベースが如何に扱いやすかったかを知っているのは、サンダーエースのオーナーに限られていたことになる。