250の4気筒開発後もZZ-Rは180°ツインで牙城を守る!

カワサキは1990年に最速フラッグシップのリーダーZZR1100を筆頭に、400ccから250ccまでZZ-Rシリーズをラインナップしてみせた。

中でも末弟に位置づけられるZZ-R250(のちにカワサキはハイフンを入れないZZRと表記を統一)は、国内250ccクラスにツーリングスポーツという400cc以上でなければ定着しないカテゴリーをユーザーに認知させた希有な存在。

さらにZZR250は、そのツーリングスポーツを2気筒で成功へ導いているところが最大の特徴でもある。

既に1989年からレーサーレプリカのZXR250Rで4気筒エンジンがデビューしていたにもかかわらず、GPZ250Rからのツインを積み、フルカウルを纏ったGPX250Rで大好評だった実績から、ツアラーとしてのZZ-Rシリーズには敢えて4気筒を選択しなかったのだ。

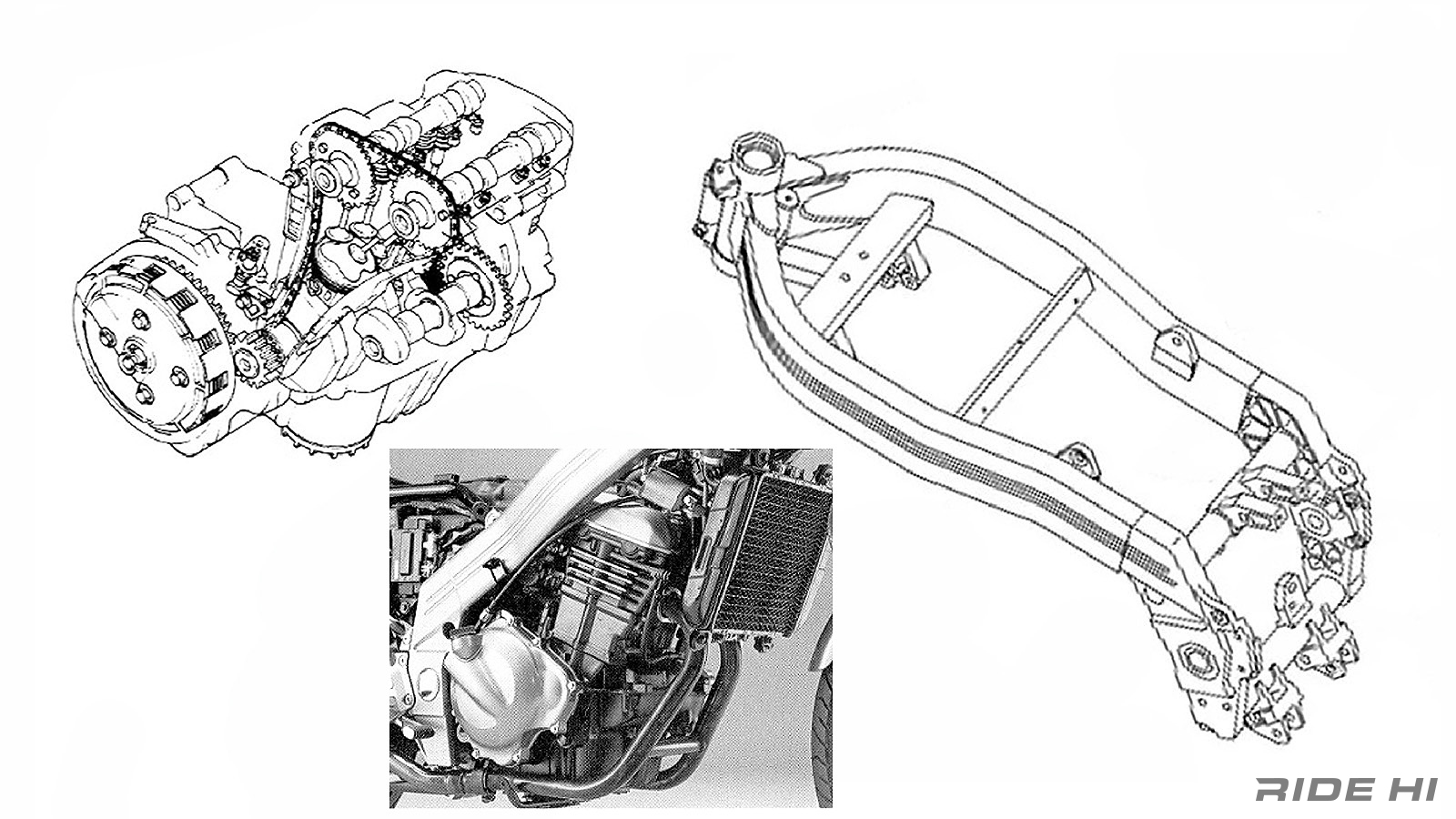

この1985年のGPZ250Rから1987年のGPX250Rへと継承された2気筒は、気筒あたり4バルブで62mm×41.2mmのショートストロークの248cc。

40ps/12,500rpmと2.4kgm/10,000rpmでこのモデルから吸排のタイミングまで見直した徹底して中速域を重視したチューン。

フレームはフルカウルの下に隠れるが、アルミのツインチューブで何とZZ-R1100と同サイズの90mm×30mmで肉厚2.5mmの押出材を使うマージンタップリの仕様だ。

その理由のひとつが開発コンセプトに400ccクラスの車格を狙っていて、その絶妙な曲面で構成されたフルカウルと共に、見た目も操作感も大型バイクの片鱗を漂わせるつくり込みがされているのだ。

しかし乾燥146kg(装備で168kg)とツインのメリットを活かして軽量にまとめているので、走りは活気あるライディングを楽しませるレベルにある。

右側のクラッチカバーにあるレリーズレバーの膨らみや、左側では冷却水のパイプの取り回しに、GPZ250R由来のツインであるのを伺わせているが、特徴でもある180°位相クランクの中速域ダッシュや力強いトルクなど、レスポンスが緩慢になりがちな4気筒より乗りやすく、まさかの17年以上に及ぶロングラン・モデルとなった要因だったのは間違いない。

また前方に一軸バランサーを駆動、ツーリングモデルとしての快適性も確保していた。

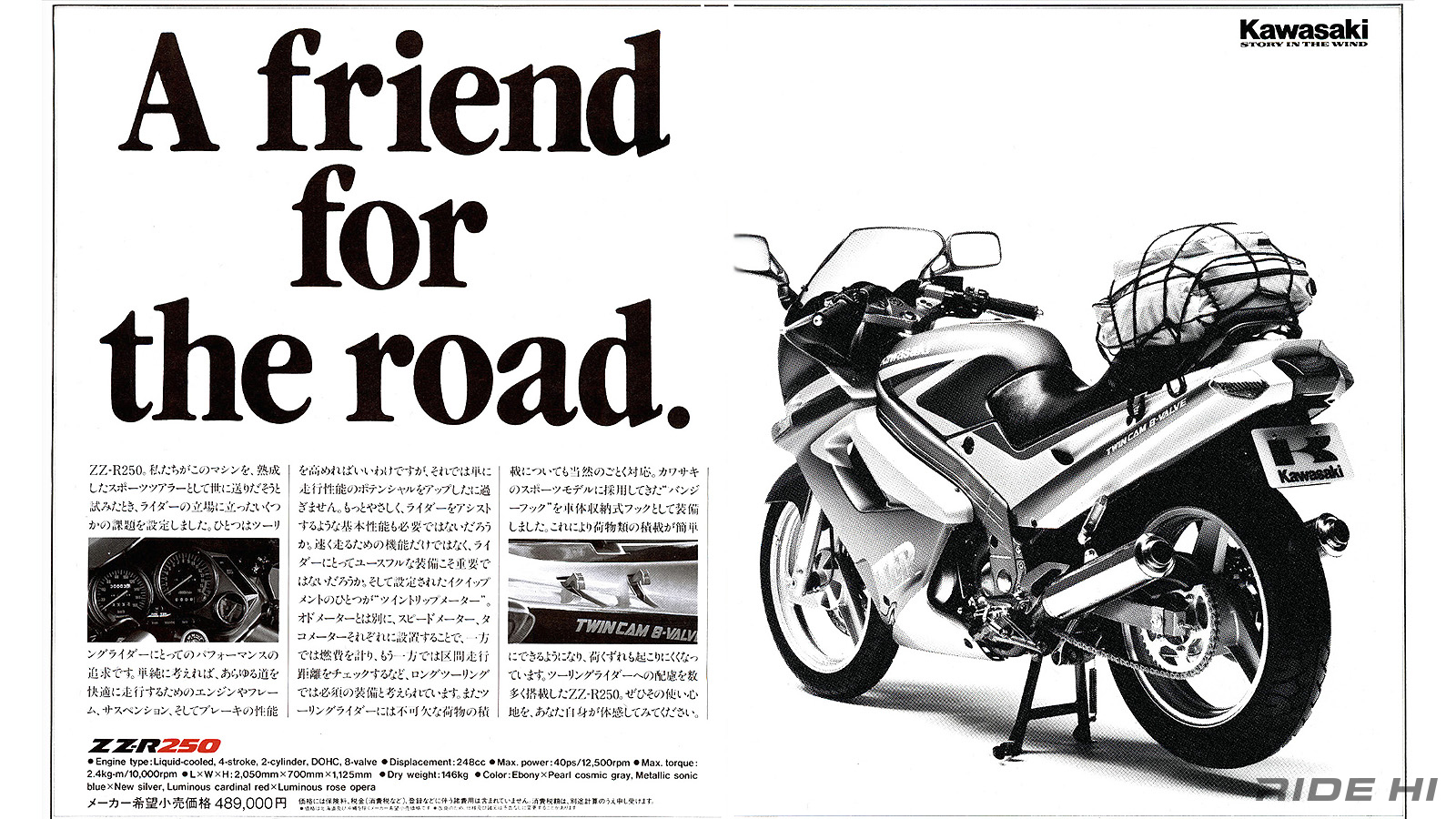

そのフルカウルは前後のウインカーがウイング上に伸びているところなど、フラッグシップのZZ-R1100と共通デザインで、リアビューを含め威風堂々のフォルムもまた人気となっていった。

さらに細かいトコロでは荷物を載せるのに便利な格納式バンジーフックや、ブレーキレバーが4段階のアジャスター付きで、クラッチ側は何と5段階調整と、クオリティとしての行き届いた感覚を大切にしているのもカワサキらしさ。

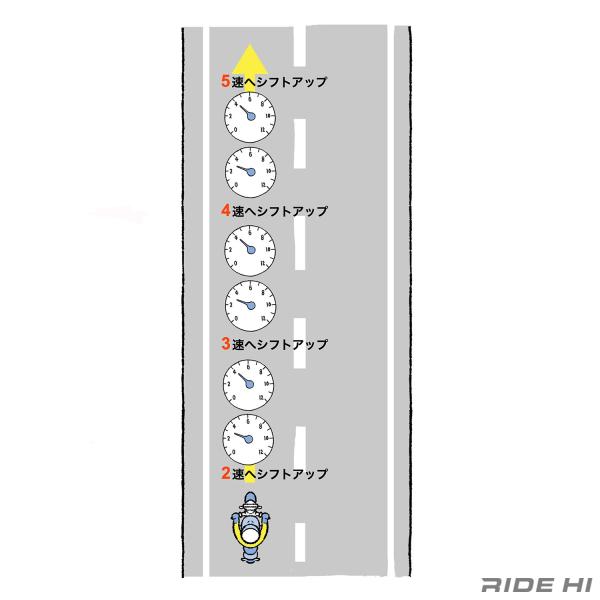

デビュー当初から、ZZR250はそれまで国内マーケットで馴染みが薄かったツーリングスポーツを、同時にリリースされたZZ-R400と共にひたすら啓蒙する広告展開を繰り広げていた。

そこには性能など、ハードに関する言葉はなく、旅をする心模様やバイクのあるライフスタイルへ誘うアプローチに終始していた。

これはその後にゼファー系でも受け継がれ、日本のバイクメーカーで最もパフォーマンスを謳わない広告を制作していたブランドだったのは間違いない。

ZZR250は大きな仕様変更もなく暫く生産が続けられていたが、2000年と2001年に排気ガス規制をクリアするため一旦生産を中断、カワサキの排気ガス浄化システムの「KLEEN」を搭載して2007年まで再び生産を続行していた。

国内向け250ccモデルでは、レプリカブーム後には唯一のフルカウルモデルとなった時期もあり、ツーリングモデルとしてシェアはトップクラスを維持し続けた。

一見して派手さはないが、ユーザーの使い勝手を前提に選択したエンジンや装備など、ライダーに寄り添う姿勢が評価に結びついた好例の一台だ。