レーシーなフィーチャーが居並ぶ本モノ感が半端なかった!

1984年、スズキはGSX-R(400の排気量記号を車名につけず本命感を漂わせていた)リリース。

前年に2ストローク250ccのRGΓ(ガンマ)がまさかのオールアルミ製フレームで、それまでのレーシーな雰囲気のマシンとは一線を画してライバルを慌てさせたのに続くセンセーショナルなデビューだった。

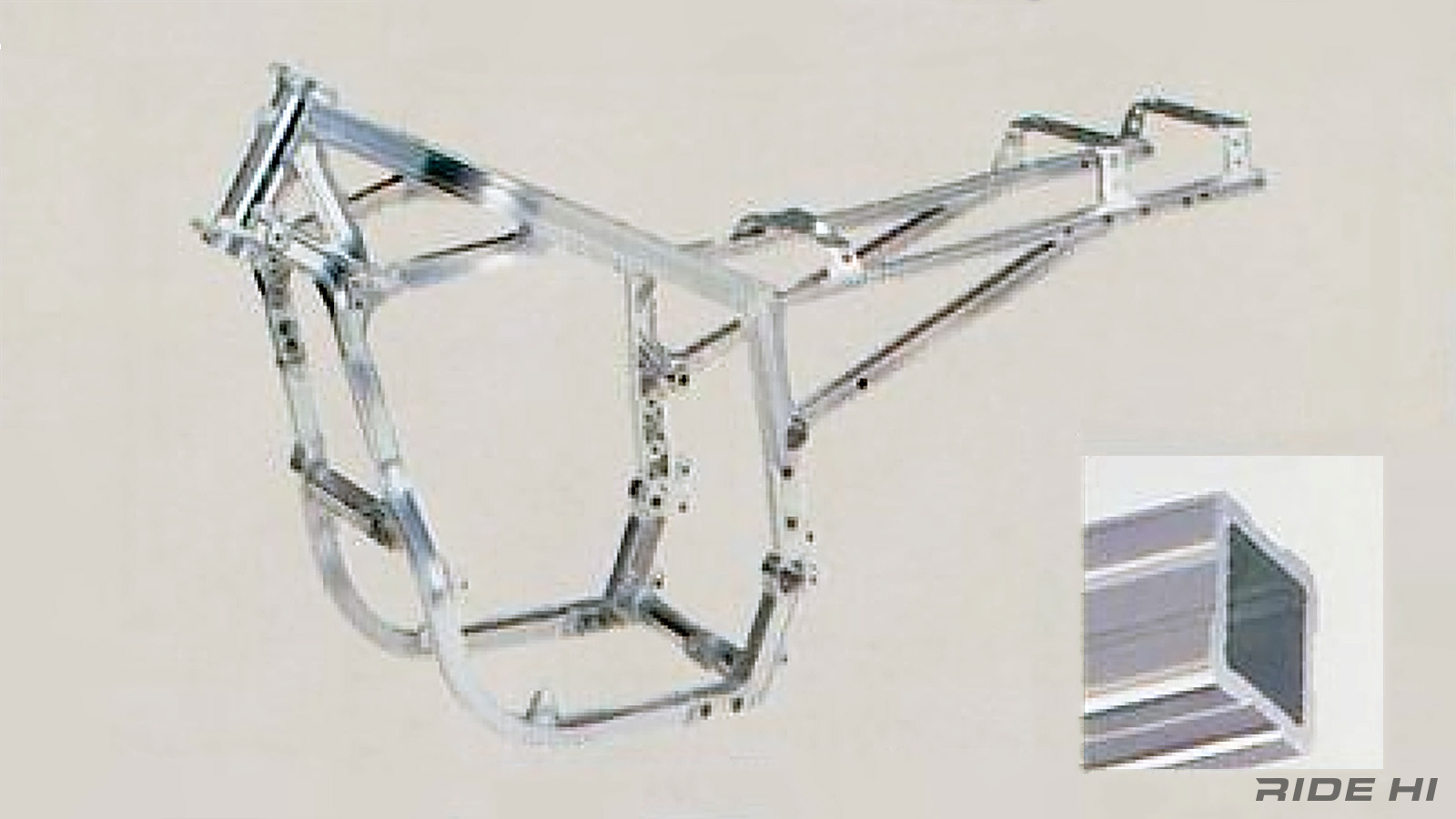

オールアルミのフレームで車重が乾燥で152kg、CBR400FやFZ400Rは、レーシーなカウルこそつけていたが車重が180kg以上で、GSX-Rはまさに異次元のスペック。

開発のコンセプトは、憧れのレーシングマシンがどれだけ一般のスポーツバイクと違うのか、それを肌身で感じられるそんなライダーの夢を叶えよう!だったのだ。

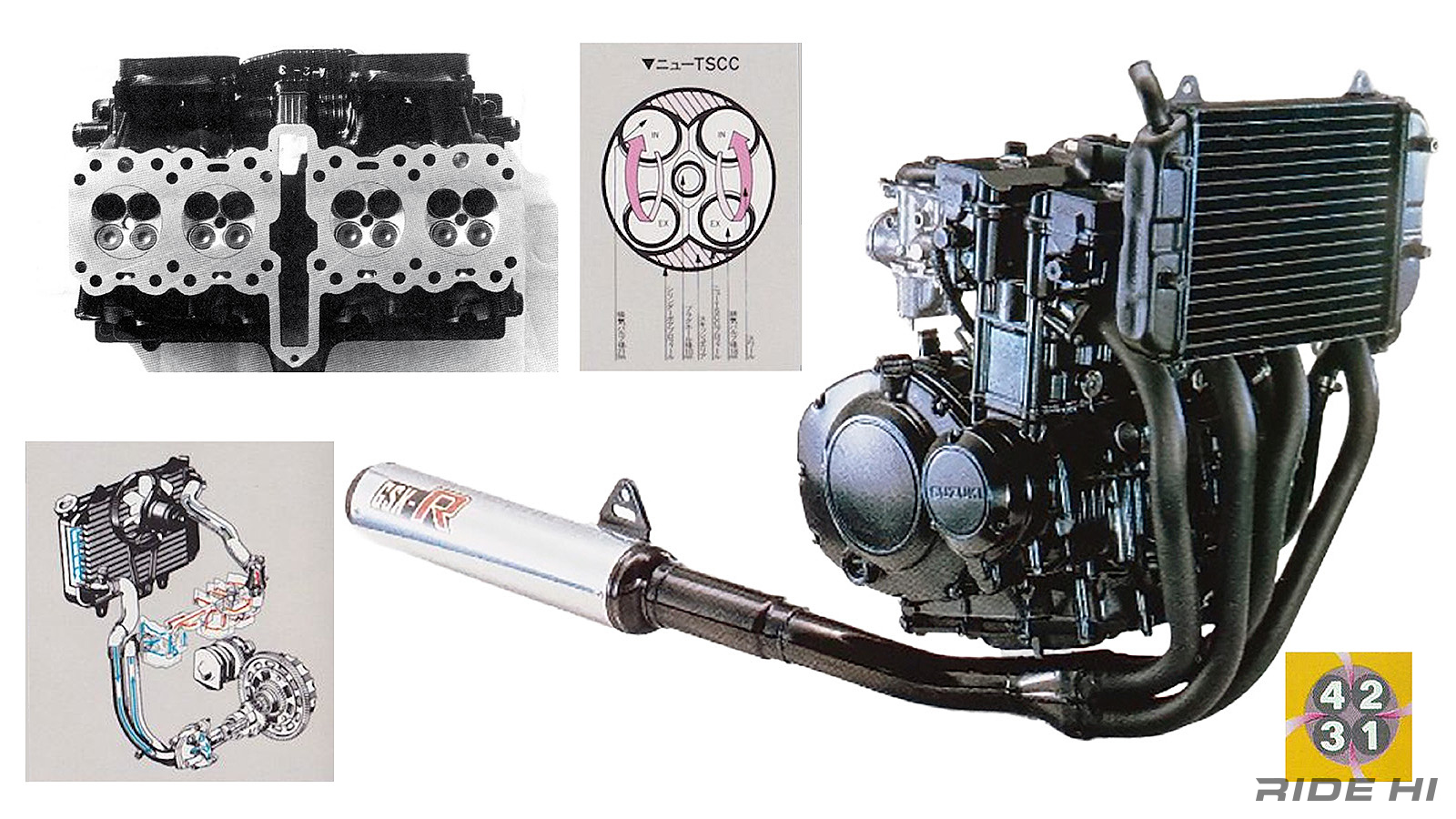

エンジンはGSX400FWをベースにチューン、当時最強の59PS/11,000rpmで4.0kgm/9,000rpm。

しかしエンジンはGSX400FWがベースでも66kgと10kgもの軽量化を果たしていた。

そのパワーウェイトレシオは2ストのRG250Γを上回るというとてつもないポテンシャル。

アルミ角断面のダブルクレードルフレームは、角断面の四隅で肉厚を稼ぎ四辺は薄肉化する手法(MR-ALBOX-マルチリブ・アルミボックス)でRG250Γよりさらに軽量化、本体で7.6kgとスチールフレームから6kgも軽くなっている。

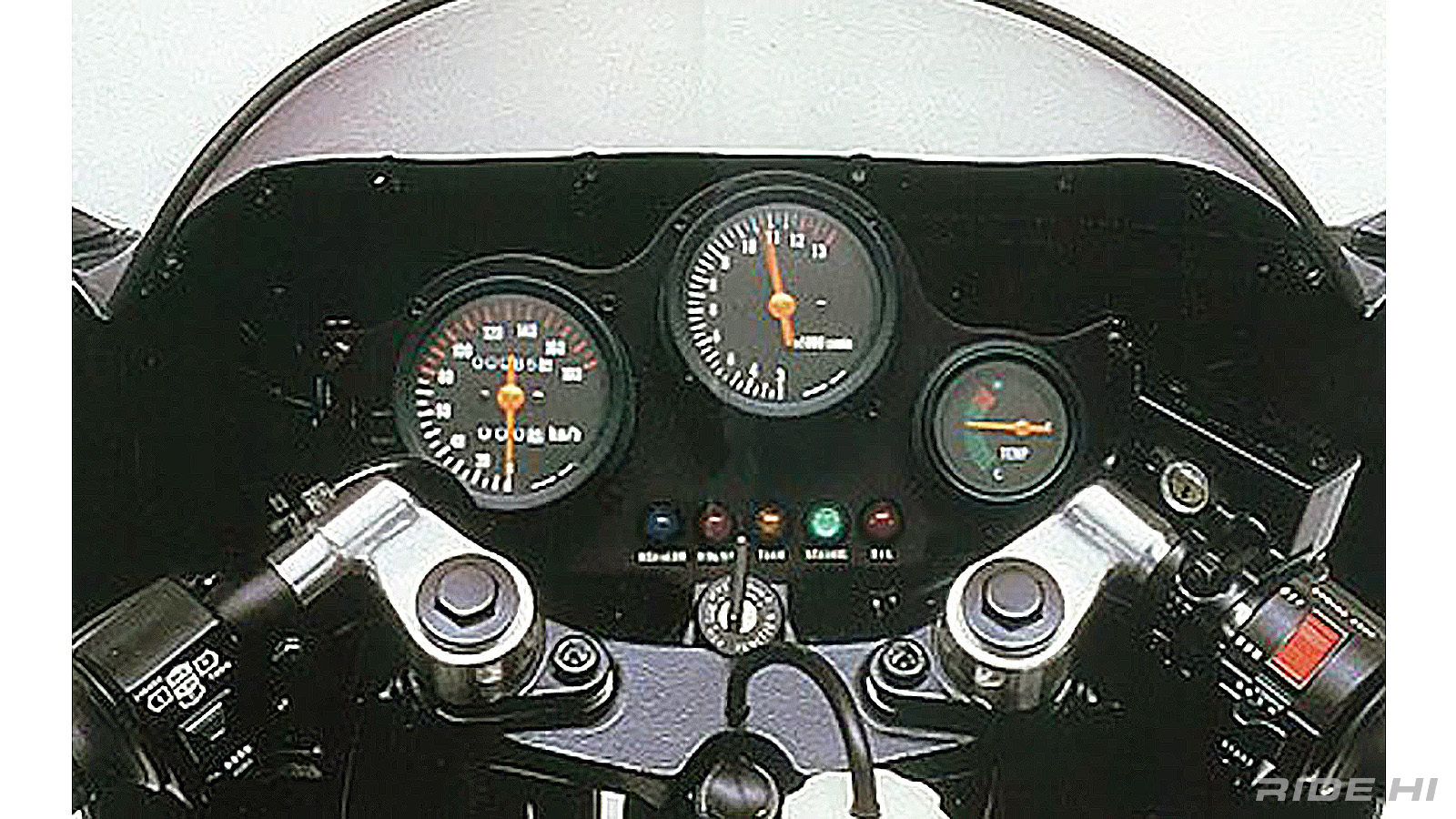

サスペンションもレーシングマシンからのフィードバック、ブレーキのDECA PISTONキャリパーなど、まさにレーシングマシン並みの装備が奢られていた。

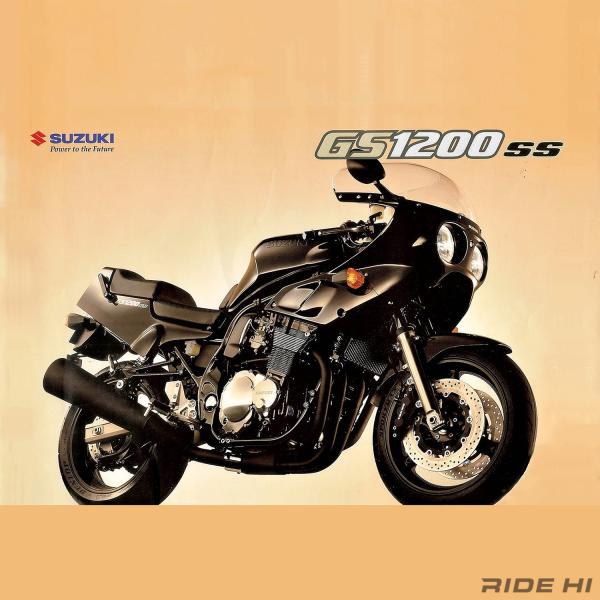

そして1983年に世界耐久でチャンピオンとなったGS1000Rと同じデュアルヘッドライトに、特別仕様としてワークスマシンが纏っていたHBカラーまで用意。ファンはまさかの夢が手に入る状況に、際限なくワクワクさせられた。

BORN IN CIRCUIT、広告展開もストレートなキャッチコピーで押しまくっていたのだ。

ここまでスペックからして大差をつけたGSX-Rはさすがに速く、後塵を浴びたライバルたちは本格的にレーシーなスペックを求めて新たなチャレンジに没頭させられることとなった。

それはスペックをはじめパフォーマンス競争へダイレクトに結びつき、短期間にモデルチェンジを繰り返す過熱状態へとエスカレートの一途を辿った。

遥かに他を上回っていたGSX-Rも、目覚めたライバルたちの猛追で、同じモデルを継続できたのは翌年まで。

そこからほぼ毎年のようにエンジンや車体を完全につくり直す、コストをかけた前面戦争がはじまった。

仕掛けたのは確かにスズキだったが、これを正面から受け止めたホンダとヤマハの開発ピッチは凄まじいもので、とくにホンダは市販車とは思えないアベレージを叩き出す高性能ぶりを発揮、この間に1年がまるで3年分のような進化を遂げていく凄まじい展開が繰り広げられた。

たださすがにユーザーは毎年のように買い替えるワケにはゆかず、そうした事情からレーサーレプリカ熱も徐々に冷める兆候が見えてくるまで、それほどの時間を要さなかった……。